(vf) Die Ehinger Heimatzeitung schließt mit der heutigen vierten Folge ihren Rückblick auf Ereignisse des Jahres 2000 im Raum Ehingen – Munderkingen – Schelklingen – Allmendingen ab.

Kultur. Bildung, Politik international:

Junge Ehinger Musiker fliegen nach Shanghai und konzertieren dort. Vermittler: ein aus Shanghai stammender Geigenlehrer.

Der SPD Bundestagsabgeordnete unseres Raumes Prof. Dr. Jürgen Meyer spricht in China vor Studenten über Grundrechte.

Mehrere junge Leute aus dem Raum Ehingen besuchen ein Jahr lang Schulen in den USA.

Die bisher höchste Ozonbelastung der Atmosphäre im Raum Ehingen

wird Anfang Mai gemessen. Nicht nur Benzinmotoren in Autos und Lkws verursachen das Ozonloch, sondern auch die in Rasenmähern.

Der wohl größte Festzug des Jahres im Raum Ehingen zieht durch Rottenacker. Anlass: ein Jubiläum des Musikvoreins. Ein „wilder“ Festzug: im Juni schippern junge Leute bei Munderkingen auf zahlreichen Flößen und Booten die Donau hinab

Die Emerkinger Musiker« organisieren eine Rundfahrt von Oldtimern.

Der einstige Bahnhof Untermarchtal ist renoviert und zu einem Info-Zentrum für Radfahrer auf dem Donauradwanderweg umgebaut.

Entschädigung von Zwangsarbeitern des Dritten Reichs,

Nicht alle über 75-jährigen Firmen im Raum Ehingen machen mit, einige Firmen aber, die damals noch gar nicht bestanden, machen mit und spenden in die Entschädigungskasse.

Ein 60-Millionen-Mark-Auftrag ergeht im Mai aus Paris an Liebherr Ehingen.

Ein neuer Narrenverein in Rottenacker wählt als „historische Grundlage“ den Einsturz einer Donaubrücke vor 250 Jahren und als Folge zahlreiche Toten durch Ertrinken. Einige Zeitgenossen und sogar der Schultes finden einen solchen Anlass schrecklich geschmacklos. Die SZ kommentiert: Auch andere Fasnetsgruppen greifen schreckliche historische Tatbestände auf und müssen dann ebenfalls für fatal geschmacklos gehalten werden.

Verkehrsstopp. Jahrzehntelang bestand eine von Waldsee ausgehende und durch den Raum Ehingen führende Buslinie „Lindau Tübingen“, jetzt wird sie eingestellt.

Die „Produktion- von 35 Tonnen Kohlendioxid infolge Energieverschleiß soll durch ein neues „Lichtmanagementsystem“ in einer Sporthalle in Ehingen verhütet werden.

Die alte Emerkinger Molke steht schon lange leer; die Milch wird wie überall täglich vom Milchwerk per Lkw abgeholt. Die Gemeinde gibt jetzt eine ganze Menge Geld aus, um hier die Eröffnung eines dörflichen Lebensmittelladens zu ermöglichen. Früher wäre eine solche Investition undenkbar gewesen.

Anlieger wollen ein betreutes Wohnhaus für psychisch Kranke in Ehingen per Verwaltungsgerichtsurteil verhindern. Die Richter aus Sigmaringen tagen im Ehinger Rathaus. Die Anlieger unterliegen. Am Jahresende ist das strittige Haus schon seit Monaten bezogen. Die befürchteten Untaten von Bewohnern sind bisher nicht verübt geworden.

Ein 1,7 Kilometer langer Bach bei Mühlen wird renaturiert: Betonschalen raus und Platz für Bachschlingen. – Eine ganze Reihe Bäche, die in den zwei, drei Jahrzehnten nach Kriegsende begradigt wurden und betonierte Betten erhielten, werden jetzt wieder aus ihren „Korsetten“ geholt, unter anderem auch bei Oberstadion. Für die Ent-Naturierung und die ReNaturieruno wurden Steuergelder ausgegeben.

Ein katholischer Geistlicher aus Afrika wird neuer Rupertshofener Pfarrer.

Für die Erforschung des tropischen Regenwaldes von oben her entwickelt und baut die Ehinger Firma Glocker metallene Türme, die durch Drahtseilbahnen verbunden werden Vorübergehend sind die Türme im Ulmer Botanischen Garten aufgestellt.

Drei junge Leute aus dem Raum Ehingen verunglücken „im Winter bei der Rückfahrt von einem Disco-Besuch im Unterland. Zwei sterben gleich, ein drittes Opfer im Juni.

Der Bau dreier weiterer Windkraftanlagen bei Ingstetten wird im Juni geplant, jetzt, zum Jahresende, sind sie in Betrieb.

Konkursverfahren bei einer Schelklinger Bauunternehmung.

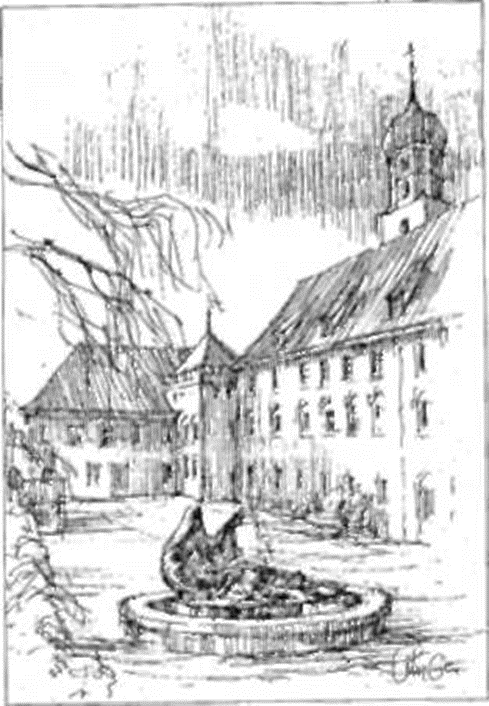

Neues Kulturzentrum. Das vor sich hin gammelnde alte Altersheim der Stadt Ehingen wird mit einem Millionenaufwand renoviert und modernisiert. Jetzt, im Sommer 2000, ist Eröffnung mit viel Musik. Per Liebherr-Autokran werden fünf Musiker übers Dach in den Innenhof gehoben. Eine Uraufführung gehört zum Programm.

Spitzenmusiker sind beim Ehinger Musiksommer im (ex-)“Franziskanerkloster“ zu hören. Ein neuer Theater- und Konzertsaal ist entstanden. Bilder eines aus Ehingen stammenden Berliner Malers werden in den Fluren zugänglich gemacht. Das Stadtarchiv erhält Platz und kann sich Besucher-freundlich geben. Im Freigelände wird von Künstler Ludwig Lüngen ein Bronce-Brunnen gestaltet; er zeigt den Heiligen Franziskus; schließlich war das alte Altersheim zuvor einst Franziskaner-Kloster. Der Brunnen wird weitgehend durch Spenden finanziert.

Beim Untermarchtaler Jugendtag wird ein neukomponiertes Musical uraufgeführt.

Postkutsche aus dem Harz in Oberdischingen.

Ein Bauernsohn aus Ehingen, Erhard Mantz, baute in Jahrzehnten ein Transport-Unternehmen in Herzberg/Harz auf. Als Ruheständler renoviert er mit anderen Senioren eine Postkutsche. Per Tieflader lässt er sie samt Pferden nach Oberdischingen transportieren, um ein Gasthaus-Jubiläum aufzupeppen. Solche Transporte ebenso wie die in diesem Rückblick erwähnte Hochzeit in Sri Lanka und ganzjährige Schulbesuche in den USA sind ein Zeichen für den unvergleichlichen Anstieg des vergleichsweise breit gestreuten Wohlstands in den letzten Jahrzehnten in Deutschland ein Phänomen, das es in dieser Art in der deutschen Geschichte bisher nicht gab.

Der Zwiefaltendorfer Donaubrücken-Neubau wird durch die Aufstellung einer Christophorus-Statue des Ertinger Künstlers Jeggle akzentuiert.

Das Leben der Libellen in Alaska und am Schmiechener See wird von einem angehenden Schelklinger Biologen untersucht.

Die SZ kann eine Serie unter dem Motto „Selbstständige Ausländer im Raum Ehingen“ initiieren. Auftakttext: zwei türkische Brüder, die in Schelklingen einen Stukkateurbetrieb aufgebaut haben.

Public Relation. Ein slowenischer Schwimmer will die ganze Donau vom Ursprung bis zur Mündung hinabschwimmen, natürlich mit Unterbrechungen. Er kommt auch durch den Raum Ehingen.

Tierart-Rettung. Ehinger Fischer setzen mit hohem Geldaufwand 80.000 „Nasen“ in die Donau ein, um eine vom Aussterben bedrohte Tierart zu retten. Das einstige Altersheim der Stadt feierte im zu Ende gehenden Jahr fröhliche Urstände, als „Ehinger Kulturzentrum“. Und sogar ein Brunnen wurde wieder errichtet, diesmal mit einer Figur, den Heiligen Franziskus darstellend, der an den im Gebäude einst tätigen Franziskanerorden erinnern soll.

Bild: Die hier wiedergegebene Zeichnung stammt vom gleichen Künstler, der auch die Brunnenfigur entwarf, von Ludwig Lüngen. Den Auftrag zur Zeichnung gab die Ehinger Volksbank.