EHINGEN / SONTHEIM, (vf) – Die katholischen Landfrauen des Dekanats Ehingen treffen sich im Januar zum fünfzigsten Mal in Ehingen. Die SZ-Redaktion fragte gestern: Wer war damals schon dabei? Was wir erhofft, aber nicht erwartet hatten, trat doch ein: Eine Teilnehmerin von damals meldete sich telefonisch und erinnerte sich gar an einige Einzelheiten von damals. Mina Hänle, heute Mina Glöckler, war damals 21 Jahre alt. Mit dem Rad fuhr sie von Sontheim nach Ehingen. Der Landfrauentag fand damals im Saal des Gasthofs „Hirsch“ statt. Der „Hirsch“ stand an der Ecke Sonnengasse– Hauptstraße und war wegen seiner Nähe zur Stadtpfarrkirche häufig Ort geselliger Veranstaltungen der katholischen Kirchengemeinde. Der Hirsch-Saal gehörte neben dem Saal des „Blaufelds“, des „Adlers“, des „Schwanen“ und der „Warthauser Bierhalle“ zu den wichtigen in Ehingen. Mina Glöckler erinnert sich noch gut, dass ein junger Ehinger Rechtsanwalt, Paul Ege, damals einen religiös gestimmten Vortrag hielt und sich für großzügige Spenden für religiöse und caritative Zwecke aussprach. Paul Ege selbst kann sich an diesen Termin nicht mehr erinnern. Als Mina dann heiratete und Kinder zur Welt brachte, war es einige Jahre „aus“ mit den Fahrten nach Ehingen. Aber seit den 70er Jahren kommt sie so ziemlich regelmäßig wieder nach Ehingen. Jetzt tut sie sich mit einigen anderen Frauen aus Sontheim für die Auto-Fahrt zum Landfrauentag zusammen. Und jedes Mal freut sie sich, dass sie an diesem Tag in Ehingen nicht kochen braucht.

Kategorie: 2001

24.11.2001 | Teil II – Erinnerungen an eine andere Lebensform

(vf) Der aus Altbierlingen stammende Benediktinerpater und Pfarrer Michael Braig war im 19. Jahrhundert einer der letzten, die nach der Aufhebung des Klosters Wiblingen noch lebten. Er verfasste kurz vor seinem Tod eine Geschichte des siebenhundert Jahre bestehenden Klosters. Gestern veröffentlichte die Ehinger SZ den ersten Teil einer Besprechung, heute folgt Teil II. Erinnert wird hier an einige bemerkenswerte Klostermänner aus unserem Raum, die zur Zeit der Klosteraufhebung Anfang des 19. Jahrhunderts lebten. Und ein bisschen Kritik wird angefügt.

Pater Modest Häufele war als Mitglied des Klosters Professor an der Universität Freiburg und am Ehinger Gymnasium Lehrer der Physik. – Ein weiterer Wiblinger Mönch war zunächst Lehrer der Rede- und Dichtkunst am Ehinger Gymnasium und ab 1812 Kaplan in Unterstadion, „woselbst er 1817 vom Schlagflusse getroffen und in Oberstadion begraben wurde“.

Sebastian Henle aus Rißtissen war der letzte Novizenmeister des Klosters. Ebenfalls aus Rißtissen stammte Pater Pius Rieger (geb. 1780). In seinem vergleichsweise kurzen Leben unterrichtete er am Ehinger Gymnasium, an der Universität Salzburg und dann an der Universität Krakau. In der polnischen Stadt Bochnia gründete er ein Gymnasium, war dort Stadtpfarrer und Dekan und starb „vom Schlage getroffen“ 1830.

Pater Heinrich Enderle stammte aus Donaurieden, flüchtete wie zahlreiche seiner Ordensbrüder nach der Klosterauflösung zunächst in den damals habsburgischen Teil Polens, wurde später Novizenmeister des Schottenstifts in Wien und starb 46-jährig als Pfarrer, von St. Ulrich in Wien.

Pater Cölestin Keppler, geboren 1784 in Munderkingen, wurde nach der Vertreibung aus Wiblingen und einer Zwischenstation in Polen Theologie-Professor im österreichischen Benediktinerkloster Admont und dann an der Universität Wien.

Das Ortsregister

Die Wichtigkeit der Neuerscheinung für das Erscheinungsgebiet der Ehinger Schwäbischen Zeitung ergibt sich auch aus dem Aufweis von Orten unseres Raums im Register der Buchs: Da werden folgende Orte aufgeführt: Altbierlingen, Donaurieden, Ehingen (26x), Kirchbierlingen (3x), Laupheim (9x), Munderkingen (3x), Oberdischingen, Obermarchtal (7x), Oberstadion, Öpfingen, Pfraunstetten, Rißtissen (3x), Schelklingen, Steußlingen, Unterstadion, Urspring (6x),

Ein bisschen Kritik: So verdienstvoll die Herausgabe des Buchs ist, so schön der „Satz“ und die Seitengestaltung, so schön die Bebilderung, so klug die Entscheidung, eine heute lesbare Type zu verwenden und die Orthographie der heutigen Rechtschreibung {vor der sogenannten Reform) anzupassen, so hätte doch (gerade angesichts des Aufwands an geistiger und technischer Arbeit und Geld) etwas zur leichteren Lesbarkeit des Buchs auch für N i c h t-Lateiner und N i c h t-Historiker getan werden können: durch die Übersetzung von lateinischen Sätzen und die Erläuterung von Fachausdrücken historischer, religiöser und kirchengeschichtlicher Art. Welcher heutige Leser weiß schon, was das Wort „Vorsicht“ in folgendem Satz bedeutet: „Die Mönche mussten sich von den Almosen der durch die Vorsicht zugeführten gutherzigen Menschen ernähren“ (S. 242). Vorsicht“ bedeutet hier Vorsehung. Und selbst dieser Ausdruck wird vielen Jüngeren heute nicht mehr verständlich sein („Vorsehung“ ist, was Gott für uns vorsieht). Der Verfasser dieser Zeilen kann sich vorstellen, dass aufmerksame Zeitgenossen weitere Erkenntnisse bei der Lektüre gewinnen und weitergeben, damit ein im Jahre 2201 erfolgender Nachdruck diese Erläuterungen den d a n n zu erhoffenden Leser vorweist. Vf beispielsweise nimmt an, dass Braigs Ortsangabe „Haignen“ unser „Hayingen“ meint. Dabei ist bereits bewundernswert viel bei der Lösung der Aufgabe geleistet, Ortsnamen, die vor 160 Jahren ziemlich anders geschrieben oder genannt wurden, zu übersetzen (Kostpröbchen: „Ydelhausen“ bei Braig ist heute Jedelhausen“, Edungsheim ist Hüttisheim, Aindirnen ist Eintürnen, Alschhausen ist Altshausen, Altdorf ist Weingarten, Brenzenhausen ist Anhausen an der. Brenz, Ay ist Senden, Fredenegg ist ein Stadtteil von Senden).

Zum Foto: Etwas besonders Schönes in dem Neudruck sind die siebzig wenig bekannten Kupferstiche in Schabkunstmanier, aus dem Jahr 1702, entnommen einem damals erschienen Geschichtsbuch des Klosters, in Augsburg durch Pater Meinrad Heuchlinger veröffentlicht. Zu sehen sind hier idealisierte Köpfe und Körper (nie Beine und Füße) von Mönchen des Klosters. Diese. Männer sind nach einem einheitlichen Ideal gezeichnet: lauter freundliche, bescheidene, in Gebet, Lektüre oder Schreiben vertiefte, lehrende, segnende oder der von oben kommenden Inspiration zuhörende Männer, einige zu zweit: gesprächsweise einander freundlich zugewandt. Die lateinischen Unterzeilen der Erstveröffentlichung sind jeweils von Verleger Konrad, Weißenhorn, übersetzt. Zur Illustration des Zeitungstextes haben wir die beiden Klosterbrüder Bartholomäus Stör und Simon Geiger ausgewählt

23.11.2001 | Teil I – Erinnerungen an eine andere Lebensform

(vf) – Gefördert von der Sparkasse, der OEW und dem Alb-Donau-Kreis wurde jetzt erstmals seit 167 Jahren ein Buch über die Geschieht« des einstigen Klosters Wiblingen verfasst von einem Ex-Mönch aus Altbierlingen nochmals aufgelegt Zuvor gab es nur noch wenig« Exemplare des Buchs. – Die Ehinger SZ hat auf die Neuerscheinung und auf den Autor dieser Klostergeschichte bereits hingewiesen, hier nun einiges zum Inhalt und „Geist’ des Buchs und zu Bezügen in der Raum. Ehingen.

Dass die Existenz des Klosters Anfang des 19. Jahrhunderts mit organisierter (staatlicher) Gewalt nach über sieben hundert Jahren Bestehen beendet wurde und dass die bisher wichtigste Darstellung der Klostergeschichte kaum zugänglich war, hatte beispielsweise zur Folge, dass eine ganze Reihe bedeutender Ordensmänner und Theologen aus Dörfern und Städten des Raums Ehingen aus dem öffentlichen Gedächtnis schwanden. So ist ein feiner Nebeneffekt der Neuauflage, dass wir jetzt wieder auf einige bemerkenswerte Leute aufmerksam werden. Ihre Hauptthemen waren freilich die Theologie und Erkenntnisse über ein christlich geführtes Leben {die sogenannte As2etik), ihre Bücher werden also heute kaum noch jemanden interessieren, trotzdem wissen wir jetzt endlich wieder, dass noch ein paar mehr ‘gscheide Leit’ aus unserer Ecke stammen. Der Nachdruck ist aber aus anderem Grund wichtiger. Er schildert uns in einem freundlichen, liebenswürdigen (zu seiner Entstehungszeit, dem Biedermeier) passenden Ton die Geschichte einer für die Region wirtschaftlich, künstlerisch, karitativ und ethisch bedeutenden Einrichtung.

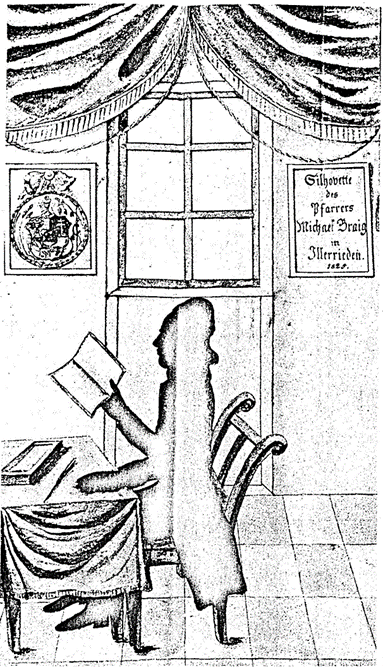

Dieser T o n vor allem lässt das Kloster auch einem von solchen Einrichtungen distanzierten Zeitgenossen sympathisch erscheinen. Der Verfasser dieser Klostergeschichte, Pater und Pfarrer Michael Braig, hat uns ein • für ihn wohl charakteristisches – Selbstbildnis in Form eines Schattenrisses mit Umgebungszeichnung hinterlassen, ein Bildchen, das den Geist, in dem das Buch geschrieben wurde, nachempfinden lässt: Da sitzt der Autor in einem einfachst eingerichteten Zimmer an einem Schreibtisch, in einfacher Kleidung, mit einem reservierten Stolz allenfalls auf eigene Bildung, ein Buch auf dem Tisch, eins in der Hand, ein Wappenbild an der Wand. – Diesen hier nachempfindbaren Geist atmet eigentlich das ganze Buch. Immer wieder liest man von Unrecht, das dem Kloster und seinen Mönchen angetan wurde, von Krankheiten, an denen die Mönche und die Menschen der Umgebung, die zum Kloster gehörten, starben, an vielfachen Besteuerungen, bis zur Hungersnot, aber das alles wird in einem Geist der Mäßigung dargestellt, in einem ruhigen Ton, den man wohl dem klösterlichen Charakter-Ideal zuschreiben darf, einer Lebensform, die man heute bei uns kaum noch als stilbildend erlebt (wir schauen uns Videos aus tibetanischen Klöstern an).

Ein feierlicher Nachruf

Braig zeigt sich in der Einleitung und im Schlusskapitel seines Buchs von dem Geist des Klosters gerührt und drückt das in folgenden Worten in spürbar feierlichem Ton aus: So erlosch „das uralte Stift Wiblingen, welches beinahe siebenhundertunddreizehn Jahre bestanden und während dieses Zeitraumes getreuest das seinige zum Wachstume der Religion und der guten Sitten beigetragen, sich jedem Irrtume und Sittenverderbnisse nach Kräften widersetzt.

gegen Monarchen und Vaterland seine obhabende Pflichten nach Möglichkeit erfüllt, die Wissenschaften, Verstandes- und Landeskultur befördert, der Jugend wissenschaftlichen und religiösen Unterricht mit großen Aufopferungen und Anstrengungen erteilet, die Künste geschätzet, den Handwerkern und Taglöhnern stets Brot verschafft, für die Armen durch Austeilung eines wöchentlichen Brotes und Geldes so hinlänglich gesorget, dass sie sich nebst einiger Handarbeit leicht hätten ernähren können, und zum Betteln nie wären gezwungen worden, wenn nicht Mutwillen sie hierzu angetrieben hätte und dann auch die fremden Hilfsbedürftigen von der Unterstützung nicht ausgeschlossen hat; so, sage ich, so erlosch mit dem uralten Stifte nach seiner Auflösung allmählich auch noch alles das, was Klösterliches an ihm zu erblicken war und entfernt werden konnte; womit der Nachwelt alles das entzogen wurde, was ein Kloster stets zum Besten der Religion und des Vaterlandes getan und beim ferneren Fortbestehen noch weiter hätte tun und

leisten können.“

Jubiläum „Säkularisation“

Dem Landrat des Alb-Donau-Kreises, Dr. Wolfgang Schürle, einem geschichtlich gebildeten Mann, kommt das Verdienst zu, für einen Neudruck des bisher sehr seltenen Buchs gesorgt zu haben. Bei der Lektüre von Schürles Nachworts gewinnt man den Eindruck, er sehe das jetzt vorliegende Buch als einen Beitrag zu dem heranstehenden eigenartigen Jubiläum „200 Jahre Säkularisation“ an; Schürle: „An diese Zeit des Umbruchs wird in den kommenden Jahren 2002/03 vielerorts mit Ausstellungen, Vorträgen und Publikationen erinnert werden. Vor allem die große Ausstellung des Landes Baden-Württemberg im ehemaligen Prämonstratenserstift in Schussenried wird das Interesse vieler Menschen wecken.’ – Was war die „Säkularisation“? – ein Unrecht, das massenhaft von deutschen Regierungen begangen wurde, staatlich durchgeführter Raub so gut wie die sogenannte Arisierung, von der in Deutschland ja ebenfalls noch immer wenig (und wenn, dann ungenau und unter Verwendung des verschleiernden NS-Ausdrucks geredet und geschrieben wird (Die Änderung der Besitzverhältnisse war übrigens beide Male mit einer geistigen Verarmung verknüpft).

Der Verfasser meint, dass das Wichtigste an diesem Neudruck nicht die Erinnerung an ein eigenartiges Jubiläum ist, sondern die Gelegenheit, uns erneut mit einer geistigen und Lebenshaltung vertraut zu machen, die zwar um den Wert des Materiellen wusste, aber dieses Materielle nur als Bedingung sah für caritatives Handeln, für geistige Arbeit, für das Erzeugen von Schönem, für die Pflege der Erinnerung an vergangene Leistungen, auch dafür, andere „ins Brot zu setzen“ (heute heißt das ‘Arbeitsbeschaffung“).

Wenn man die Geschichte des Klosters Wiblingen und seiner zugehörigen Besitztümer liest, gewinnt man immer wieder den Eindruck, dass der Staat und andere, auch kleinere Ausbeuter) Das Geld nur dort holen können (und holten), wo eines ist („Ma hollet’s bei de Leabige,“ sagte die Mutter des Zeitungsmachers vi Und Klöster waren keine international tätigen Konzerne, die ihre Gewinne in anderen Ländern vervespern konnten, um nicht im Staat oder wem auch sonst zur Kasse gebeten zu werden). Dieses Holen, wo etwas ist“, geschah in Form von Steuern („Kontributionen“) ebenso wie von Brandschatzungen und zum Schluss und am effektivsten durch die sogenannte Säkularisation, in mehreren Schritten seitens badischer, bayerischer und zum Schluss Württembergs scher Landesherren. – Zur Enteignung gehörte auch die entsprechende „Sprachregelung“: So durfte nach dem Ende des Klosters Wiblingen und seiner Umwandlung in ein Schloss der Württembergischen Königsfamilie niemand hierherum bei Strafe das Wort „Kloster Wiblingen“ in den Mund nehmen; man durfte nur noch vom „Schloss Wiblingen“ reden. – Es verwundert daher, dass Braigs Geschichtsbuch bereits drei Jahrzehnte nach Klosterende in einem Verlag in Württemberg erschien, „mit König! Würtemb. Censur-Bewilligung“. Vermutlich gab es damals bereits kaum mehr jemanden, der die Interessen der Mönche vertrat. Die hatten ja auch keine leiblichen Erben.

„Die erste Geschichte eines oberschwäbischen Klosters nach der Säkularisation“, so Archivar Dr. Stefan J. Dietrich in dem Neudruck, erschien 1829 anonym und im bayerischen Ottobeuren, es handelte sich um eine Geschichte des Reichsstifts Ochsenhausen. Sie war wie die kurz darauf erscheinenden Historien der Klöster Wiblingen und Marchtal durch Geistliche verfasst, die noch die letzten Jahre der Klöster als Mönche miterlebt hatten und die bald nach der Drucklegung ihrer Bücher (oder sogar, wie Braig, kurz davor) starben. „Wiblingen“ erschien 1834, „Marchtal“, aus der Feder des letzten Abts und damaligen Kirchbierlinger Pfarrers Friedrich Walter im Jahr 1835 (im Verlag Feger in Ehingen). Die Klostergeschichte von 1834 enthalt auch ein „Verzeichnis der zur Zeit der Verweltlichung (27. März 1806) des Stiftes Wiblingen zu demselben! gehörenden lebenden Religiösen] nebst ihrer kurzen Biographie“. Wir verweisen hier auf einige dieser Mönche, die mit dem Raum Ehingen zu tun hatten oder aus ihm stammten: Ulrich Keck war Direktor des von Zwiefalter Benediktinern gegründeten und zuletzt von Wiblinger Benediktinern geführten Ehinger Gymnasiums. Er war zugleich letzter Abt von Wiblingen. Keck war auch zeitweilig Präses der damaligen Benediktineruniversität Salzburg. Er starb – nach zwei überstandenen Vertreibungen – als Kanonikus der Kathedralkirche im ungarischen Großwardein (heute Varadin).

Zum Foto: Dieser Schattenriss des Mönchs, späteren lllerrieder Dorfpfarrers und Autors Michael Braig wurde von diesem selbst in seiner Pfarrerzeit angefertigt. Braig trägt ein Käppchen, wie es in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gern ältere Herrn, vor allem Geistliche, trugen und wie wir es auch von Darstellungen seines Zeitgenossen Christoph von Schmid, vormals Pfarrer in Oberstadion, kennen. Das Wappen an der Wand wurde von Braig selbst spielerisch erfunden, es weist eine Schere auf, als Hinweis darauf, dass sein Vater in Altbierlingen Schneider war, und einen Kolben als Hinweis darauf, dass seine Mutter eine geborene Kolb war. Zum „Geist“ dieses Schattenrisses siehe nebenstehenden!

12.11.2001 | Fragen an die Buchverkäufer

ALLMENDINGEN (vf) – Die Mehrzweckhalle der Gemeinde war am Samstag für Büchernarren jeder Art (und so auch für den Verfasser dieser Zeilen) das wahre Mekka, vf befragte für diesmal einige Anbieter direkt zur Person. Die Lebensläufe sind sehr verschieden.

A. B. ist Buchhändlerin aus dem Raum Ehingen, die dringend einer Aufbesserung ihrer Kasse bedarf und sich deshalb von einigem ihr Liebgewordenen trennt. – C. D. aus München war früher Bürokaufmann, dann drei Jahre selbständig als Händler für Kindergartenbedarf; seine Firma in München ging pleite, weil es weit größere und billigere Anbieter gab. Einen Job in seinem Beruf findet er nicht mehr; dazu ist er zu alt. Nun vertreibt er Nachlässe oder. Bücher, die altgewordene Büchernarren nicht mehr lesen können; er teilt sich den Gewinn mit seinen Lieferanten. – Wenn er die vielen Bananenkisten voller Bücher in die Halle geschleppt hat und nachmittags wieder ‘raus, tun ihm alle Knochen weh. Da hilft dann erst abends nach der Rückfahrt ein warmes Bad. – E. F. führt in Tübingen ein Antiquariat, verlängert seine reguläre Arbeit also aus dem Alltag auf den Samstag; das oberschwäbische Ummendorf ist seine Heimat. – G. H. aus Pforzheim ist ebenfalls im Alltag Antiquar, hat aber schon eine bewegte Berufsvergangenheit.

Bücher, Bücher, Bücher – für Büchernarren am Samstag ein Vorgeschmack aufs Paradies – oder dieses selbst? Foto: vf

G.H. war fünfzehn Jahre lang Heilerzieher und Lehrer schwererziehbarer Kinder und ging zum Schluss „auf dem Zahnfleisch“. Er konnte sich das nicht mehr zumuten und machte sein Hobby zum Beruf, auch wenn er jetzt nicht mehr so gut sozial abgesichert ist wie früher. – E. F. stammt ebenfalls aus Pforzheim. Er stellt im bürgerlichen Beruf Schmuck her. Früher sammelte er in der Freizeit Bücher. Inzwischen hat er sich auf ein neues Sammelgebiet verlegt, er sammelt Pressendrucke, das heißt bibliophile, schön hergestellte Bücher (meist in kleiner Auflage) aus den 50er und 60er Jahren. – Vielleicht wird er diese ein andermal in Allmendingen anbieten; er war schon mehrfach hier.

G. H. und I. K. sind Lehrer, der eine in Urspring, der andere in Ehingen. Beide haben einfach keinen Platz mehr in der Wohnung für Bücher; I. K. meint: „Meine Bücher sind unwürdig untergebracht.“ – vf erwirbt bei ihm für zehn Märker eine Selberlebensbeschreibung des französischen Komponisten Hector Berlioz. – G. H. bietet für zehn Mark drei dicke Bände Karl Kraus an. Warum? – Er besitzt ein Reprint der gesamten Kraus-Zeitschrift „Die Fackel“.

L. M. ist eine ältliche, streng dreinblickende Frau, die von ihr selbst gesammelte Kinderbücher anbietet, vor allem Bücher für Jungens; die sind ihr nicht so wichtig wie die für Mädchen. Hier handelt es sich vielleicht um eine Feministin. Wer suchte, konnte finden, und zwar billig,

vf flippte schier aus, als er die früher für ihn viel zu teuren Bände der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft das Stück für 10 Mark entdeckte. Natürlich gab es auch andere Raritäten, zum Beispiel einen „handgemachten“ Porno aus den 50er Jahren (dessen Einzigartigkeit dem Verkäufer gar nicht klar war) oder großformatige, farbige japanische Holzschnitte etc. – Mitglieder des Allmendinger Gewerbevereins sorgten dafür, dass keiner hungern musste. Auch hier waren die Preise „zivil“.

Anne Hagenmeyer aus Ehingen erweiterte das Buchangebot in Allmendingen am Samstag auf besondere Art: Sie stellte sich als Repräsentantin eines Berliner Verlags vor, der – wohl vor allem älteren – Menschen anbietet, ihre Erinnerungen in eine passende Form, am besten als Buch, zu bringen und dann zu veröffentlichen. Wer sich beim Verfassen seiner Lebenserinnerungen also helfen lassen möchte, kann dies ab sofort bei A. Hagenmeyer tun. Foto: vf

02.11.2001 | Ehinger freuen sich mit Albin Beck über sein neues Buch

EHINGEN (vf) – Dass „normale Leit en Ehgna da Albin meget“, sah man am Mittwochabend in der Schalterhalle der Raiffeisenbank: Gegen zweihundert Personen fanden sich zur Vorstellung eines weiteren Mundartbuchs aus der Feder des früheren Raiba-Chefs Albin Beck ein.

Dass „normale Leit“ den Ruheständler aus der Jahnstraße „meget“, wird seinen Grund wohl darin haben, dass er trotz Erfolgen als Bänker und inzwischen auch als Schriftsteller keinen Grattl entwickelt hat, dass er weder durch Trendsport, noch Auto-Typ noch Wohnhaus-Form oder Gestik seine Besonderheit zeigen will.

Ein Teil des literarischen Erfolgs von Albin Beck verdankt sich wohl auch dem Umstand, dass er in seinen Texten gern den Grattl seiner Zeitgenossen, den der gebüldeten wie den der Wenigergebüldeten, aufs Korn nimmt. Das tat er auch am Mittwoch mit von ihm vorgetragenen Texten: Er amüsierte sich da über die neue Wertschätzung des Mosts, eine Wertschätzung, die früher, als jeder Bauer mostete, noch nicht üblich war.

Bankvorstand Fritz Lehmann leitete den Buchpräsentations-Abend ein und betonte die Weitläufigkeit der Ehinger Raiba: Sie werbe nicht nur für schwäbische Texte ihres früheren Chefs; sie lasse auch, wie an diesem Abend, chinesische Musiker spielen (das Trio HuangDi interpretierte drei Sätze aus Beethoven-Kompositionen). Lehmann schloss sein Grußwort mit dem schönen Goethe-Satz, die Welt biete uns viel Zerstreuung; wir aber sollten lesen, um uns zu sammeln (vf meint: 0 Maale, wenn‘s no oft so wär‘).

Marlies Grötzinger, Pressereferentin bei der Biberacher Landkreisverwaltung und selbst literarisch interessiert, war von Beck um eine Ansprache gebeten worden, so erzählte sie jetzt, und sie habe sich, entsprechend dem Titel der Neuerscheinung („Ma muss au Ja saga könna“), dieser Bitte nicht versagt. Sie äußerte dann nur Lobendes über Becks Texte. Die Zuhörer erfuhren, dass Beck nicht nur schwäbischeGeschichten, sondern auch hochdeutsche Gedichte verfasst (die bisher nicht veröffentlicht sind) und dass die literarische Laufbahn des 66-Jährigen vor zehn Jahren mit einem schwäbischen Text in der Wochenendbeilage der Schwäbischen Zeitung begann.

Albin Beck selbst erzählte, er habe eigentlich gar keine weiteren Bücher veröffentlichen wollen, sei aber nun doch froh über das Erscheinen eines dritten Bandes, weil die gerade genannte Wochenendbeilage keine schwäbischen Texte mehr veröffentliche. Er trug dann drei von den dreißig neuen Gschichtla seines dritten Buchs vor. Alle drei Bücher enthalten kuriose Alltagsgeschichten, alle neunzig, so der Autor, beruhten auf wahren Begebenheiten.

In den drei vorgetragenen Texten ging es ums Mosten, dann um Silikon, das manche Frauenkörper schöner macht, aber die Frage aufwirft, ob das Silikon nun ein Teil des Körpers oder nur ein technisches Hilfsmittel ist, und dann eine Geschichte über die angebliche Gefährlichkeit von Mikrowellenherden. Da ‘Nochbers Katz’ 17 Jahre lang das Garen des Familienbratens vor dem Herd-Fenster sitzend beobachtet habe, könne es mit der Gefahr nicht so weit her sein. In der Most-Geschichte bekamen auch Zeitungsschreiber ihr Fett ab, als „Rumschmierer“. „Merke!“ (würde Johann Peter Hebel jetzt sagen): Wenn’s nicht gefällt, ist’s ‘rumgeschmiert. Wenn’s der jeweiligen Eitelkeit gefällt, nicht.

Noch ein augenzwinkerndes Bekenntnis aus dem Nähkörbchen Becks: Es sei ihm bisher nicht gelungen, eine heitere Geschichte über die Fasnet zu finden, die Fasnet sei einfach zu ernst.

Der Chef des Tübinger Silberburg-Verlages, Titus Häussermann, nannte die ersten beiden Beck-Bücher die erfolgreichsten Mundartbücher überhaupt; sie erreichten jeweils Auflagen von über zehntausend Exemplaren; das sei für Mundarttexte mit ihrem begrenzten Verbreitungsgebiet verblüffend viel.

Launig nannte Häussermann als wichtigstes Handwerkszeug eines Verlegers die Peitsche: Mit ihr treibe er gute Autoren zur weiteren Produktion an. Albin Beck habe seiner, Häussermanns, Forderung nach einem weiteren Büchle nachgegeben mit dem Satz „Ma muss au Ja saga könna“. Der Satz lieferte auch gleich den Titel für Beck-Band Nummer 3. – Häussermann war so souverän, seine wirtschaftliche Situation als Verleger wie ein richtiger kleiner Selbständiger darzustellen, und warb heftig für den Kauf der Neuerscheinung; man solle sich gleich mit zwanzig, dreißig Stück für Weihnachten und etwelche Geschäftsfreunde eindecken. Abschließend servierte die Bank Schmalzbrote und Getränke – leider nicht, wie Fritz Lehmann bedauerte, auch das neue Modegetränk Most.

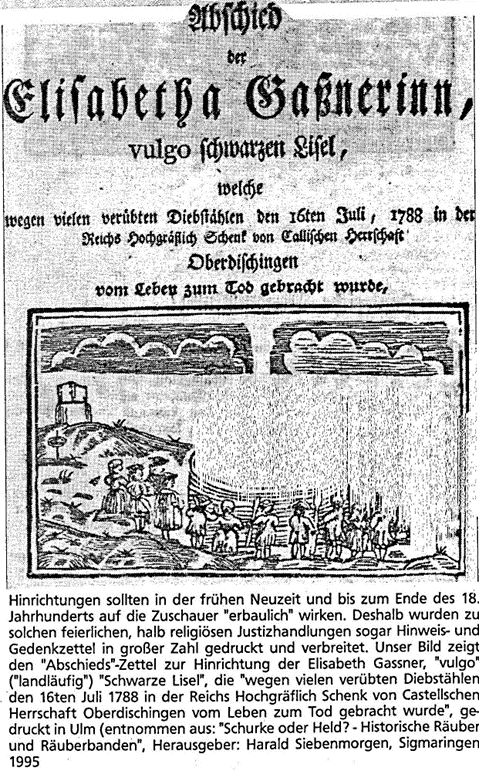

22.10.2001 | Ein Ganovinnen-Leben im 18. Jahrhundert zeigt typisch weibliche Züge

EHINGEN, (vf) Am Freitagabend sprach in der Aula des Gymnasiums die Freiburger Historikerin Eva Wiebel über eine berühmt-berüchtigte Diebin des 18. Jahrhunderts; ihr 45 Jahre währendes Leben endete mit der Hinrichtung in Oberdischingen.

So ändern sich die Zeiten. Früher hätte ein Ehinger Kulturverein zum Vortrag über den Grafen Schenk von Castell eingeladen. Jetzt stellt der Vortrag die – zum Schluss mit dem Schwert getötete – Dieb°i°n Lies (oder „Lis“) Gassner in den Mittelpunkt. Früher hätte ein älterer, unansehnlicher Mann am Katheder mit brüchig-ehrfurchtsvoller

von den spätbarocken Bauten Oberdischingens und dem erfolgreichen Kampf gegen die damaligen Kriminellen erzählt („endlich hat sich einer systematisch um die Ausmerzung dieses Gesindels gekümmert“). Heute steht da eine angenehm anzusehende Mittdreißigerin norddeutsch-kühlen Typs mit Kurzhaarschnitt, dekorativem Seidenhalstuch, sehr kurzem Rock und erzählt von der „Stigmatisierung jener fahrenden Menschen“ der Neuzeit, denen es über Jahrhunderte hin geradezu verweigert wurde, sesshaft zu werden und einem bürgerlichen Broterwerb nachzugehen. Es war ein

Schicksal, das diese Fahrenden damals mit vielen Juden teilten, die ihre Ansiedlungswünsche über Jahrhunderte hin teuer bezahlen mussten und so – im Gegensatz zu den weniger anpassungsfähigen, mehrheitlich arischen Fahrenden – für viele Adelsfamilien eine interessante Geldquelle waren.

Das Vagantenleben selbst wurde von der Historikerin in einer Art geschildert, die auch in Begriffen der Gegenwart wiedergegeben werden kann. „Beggars Opera“ (Bettlers Oper) aus dem London des 18. Jahrhunderts und „Dreigroschenoper“ aus den Zwanzigern des letzten Jahrhunderts rückten Bürger und Kriminelle einander näher, als den ersteren lieb war, aber es gab halt auch Parallelen. Das mit der Hinrichtung am Schluss (Lies Gassner 1788), das hat sich geändert.

Einige solcher Parallelen: Auch unter Fahrenden des 18. Jahrhunderts gibt es bereits „Arbeitsteilung“ (zwischen solchen, die ein Opfer anlocken und beschäftigen) und anderen Fachmännern und vor allem Fachfrauen,

beispielsweise fürs „Beutelschneiden“ (das Abschneiden eines Geldbeutels vom Körper des lebenden, nichtsahnenden Opfers). – Wie die Diebs-Historikerin am Freitagabend in Ehingen schilderte, gab es auch unter den Dieben das, was wir heute kurzfristige Arbeitsverhältnisse nennen. Und auch hier gab es, wie in der gegenwärtigen Arbeitgeber-und-Arbeitnehmer-Gesellschaft verschiedene Meinungen darüber, ob eine Service-Leistung angemessen entlohnt war oder nicht. – Man vermisst eigentlich nur den Umstand, dass die Ganovinnen und Ganoven ihre Gewinne re-investieren, sich am DAX orientieren und wie die Nachrichten-Sprecher im Fernsehen mit düsterer, mitleidender Stimme die Abschwünge des DAX bedauern. Na ja, letzteres ist überzogen. Die Fahrenden mussten damals zwar so mobil sein wie heutige alerte Jungunternehmer sein sollten, aber der Lebensstandard war ein miserabler, und die meisten Fahrenden im 18. Jahrhundert träumten vermutlich von weniger Mobilität, von einem warmen Ofen und einem regensicheren Dach.

Nochmals das Stichwort: „So ändern sich die Zeiten“:

Während frühere Historiker, falls sie sich tatsächlich mal mit dem Thema „Diebe“ befassten, den Akzent auf die diebischen Männer legten, so betont jetzt, an der Wende vom 20. zum 21. Jahrhundert, ein weiblicher Historiker (der im Zweitfach Physik studierte und sogar Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Physikern zu erkennen meint), typische Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Dieben (Im Wissenschaftler-Jargon heißt das heute Gender-Studies, Geschlechter-Forschung). Der Berichterstatter erlaubt sich, einige solche Aussagen über männliche und weibliche Diebe zu forcieren. Die Ehemänner der Ganovinnen sind stattliche Mannsleut, ihre Frauen nicht ganz so gutaussehend, aber meist alerter als die Männer.

Als Zuhörer kann man sich den heute gern betonten Unterschied zwischen MachoMann und Macho-bewundernder Frau vorstellen. Wie in bürgerlichen und proletarischen Ehen geht auch unter Dieben der Mann häufig ins Wirtshaus und vertrinkt, was die kontinuierlich und verlässlich klauende Ehefrau erschuftet hat. Trotzdem schlägt der (Dieb-)Macho seine Dieb-)Frau, aber die, als typische Frau, lässt sich dieses Verhalten lange gefallen und händigt dem Macho trotzdem brav und zugleich stolz aus, was sie letzthin geklaut hat. Sein Lob ist ihr wichtiger als alles andere. Wenn sie sich endlich trennt, nimmt sie einen wesentlich jüngeren Macho zum Zweitmann. Ganz Frau und Mutter, die sie natürlich auch ist, kümmert sie sich weit mehr als er um die gemeinsamen (oder auch nicht immer gemeinsamen) Kinder. Und den nach der Diebin lange Zeit ergebnislos fahnenden Kriminalbeamten geht sie nur deshalb ins Netz, weil sie nach ihrem Jüngsten schauen will: Den hatte sie wegen ihrer besondere Mobilität erfordernden Tätigkeit in eine Pflegefamilie gegeben.

Eine solche tatkräftige Frau war die Elisabeth Gassner und sie bestohl sogar den Herrn Grafen Castell (pikanterweise^ in einer Kirche des württembergischen Fürstenhofs). Solche Personen können die Phantasie bürgerlicher Schriftsteller beflügeln. Eva Wiebel streifte am Freitag diese eigenartigen Spätfolgen eines Diebinnenlebens und äußert sich entschieden über des Autors Schrode historischen Roman „Der Malefizschenk und die schöne Viktor“. Das sei „ein ungemein schlechter Roman, ein ausgestanztes Märchen.

Der Förderverein des Gymnasiums verschaffte dem, der wollte, einen unterhaltsamen, kostenfreien Abend, mit einem beinah amüsanten Blick auf „Viktor – das elende Leben in früheren Zeiten“.

23.09.2001 | Ein Stück Erinnerungen den Reformator Schwenckfeld gerettet

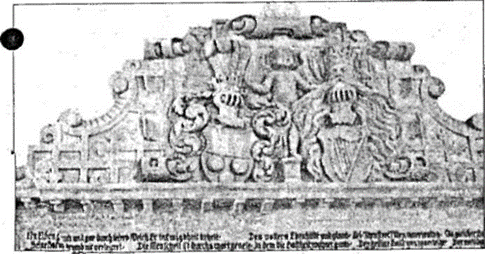

ALLMENDINGEN (vf) – Eine künstlerische Steinmetzarbeit aus dem 16. Jahrhundert, gut hundert Jahre lang an der Außenseite des Schlosses gewissermaßen als Supraporte (als künstlerischer Schmuck eines Eingangs) verwendet, wurde in den letzten Jahren restauriert und im Inneren des Gebäudes aufgestellt. Jetzt ist der Kaminstein nicht mehr der Witterung ausgesetzt. Die Kaminumrandung erinnert mit 25 Versen auch an die religiöse Gesinnung der damaligen Familie von Freyberg und den von ihr geförderten Reformator C von Schwenckfeld.

Der bearbeitete Stein besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen: einerseits aus den Wappen der Freiherrn-Familie Freyberg und der adeligen Familie Landschad von Steinach, dazu aus mehreren Strophen, die möglicherweise von dem genannten Reformator herrühren und in denen der adelige Auftraggeber des Bildwerks wohl seine religiöse Überzeugung ausdrückte.

Die Steinmetzarbeit befand sich ursprünglich im einstigen Schloss Justingen. Dieses wurde nach dem Wegzug der Adelsfamilie Mitte des 18. Jahrhunderts an den damals in Talsteußlingen und auf den Lutherischen Bergen regierenden Herzog von Württemberg verkauft. Das Schloss verfiel, zumal für obrigkeitliche Aufgaben das nahe Schloss Talsteußlingen diente, das zuvor schon Verwaltungssitz für die württembergischen Besitzungen auf den “Bergen” war.

1834 verkaufte die württembergische Finanzverwaltung das Schloss an die unterhalb des Schlossbergs im Schmiechtal gelegene Gemeinde Hütten. Die Gebäude wurden in der Folge abgebrochen und das Material teilweise weiterverkauft; so erlöste ein Maurermeister aus dem Verkauf der eisernen Öfen und kupfernen Dachrinnen den größten Teil der Kaufsumme (entnommen aus A. Schilling, Die Reichsherrschaft Justingen).

Freiherr Ernst von Freyberg war einer der Großväter des jetzt in Allmendingen im Ruhestand lebenden Freiherrn Ulrich von Freyberg. Ernst sah sich als junger Mann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf dem Gelände der Justinger Schlossruine um, fand jene hier beschriebene Steinmetzarbeit, an der bis dahin allem nach niemand Interesse gezeigt hatte, ließ sie nach Allmendingen transportieren und dort als Türschmuck aufstellen. Ulrich von Freyberg ließ sie in den letzten Monaten restaurieren und im Inneren des Gebäudes aufstellen.

Die Verse auf dem einst wohl als Kamin-Schmuck dienenden Steinbild werden dem Reformator Schwenckfeld zugeschrieben, der von der freiherrlichen Familie in den damaligen Gütern Justingen und Öpfingen beherbergt und gefördert wurde. Schwenckfeld stammte aus Schlesien, wo er Ende des 15. Jahrhunderts geboren wurde. In der Person Schwenckfelds und in seinem Denken verbinden sich verschiedene reformatorische Anliegen. Wichtig war ihm (und das mag wohl den geringeren Erfolg, verglichen mit Luther, erklären) die Betonung der innerlichen Einstellung und seine Distanz zu aller kirchlichen Bürokratie.

Auf Anregung des früheren evangelischen Pfarrers von Ersingen, Fritz Streitberger, jetzt im Ruhestand in Lichtenstein lebend, bemühte sich vor über einem Jahrzehnt der in Öpfingen wohnende Religionslehrer Teetzen um die Anbringung einer Gedenktafel in Öpfingen zur Erinnerung an den verfolgten und im Öpfinger und Justinger Freyberg-Schloss beschützten Reformator. Der Text auf dem Kaminstein ist in “Die Reichsherrschaft Justingen” von A. Schilling (Stuttgart 1881, Nachdruck Antiquariat Feucht Allmendingen 1983) vollständig wiedergegeben. Er drückt wichtige christliche Glaubensinhalte in Versen aus. Reformatorisch gesinnt ist sicher folgender Vers: “Die Menschheit ist durchs Wort genesen.”

Bild: Der Kamin im Schloss Allmendingen ist aus dem leicht zu bearbeitenden Stubensandstein gefertigt, einer Gesteinsart, wie sie vor allem bei Tübingen-Dettenhausen abgebaut wurde und wird. Im oberen Teil zeigt er die Wappen der Familien Freyberg und Landschad, unten religiös gesinnte Verse, möglicherweise von Schwenckfeld stammend.

12.09.2001 | Neue Hexen-Gruppe will an ein Verfolgungsopfer erinnern

RINGINGEN (vf) – Eine Gruppe Ringinger hat sich zur Gründung einer neuen Narrenzunft zusammengetan, eine Fasnetsfigur namens „Spuler-Weible“ erkoren und einen Vorstand gewählt. – Vorsitzende ist Bettina Wollin, 30 Jahre alt, Hausfrau, Mutter zweier Kinder, seit sieben Jahren in Ringingen wohnend, aufgewachsen in Blaubeuren und Ulm. Stellvertretender Vorsitzender ist Peter Blanz, Zunftschreiberin Renate Knab, Kassier Günter Wollin.

Die Narrengruppe hat sich als Figur und Maske das „Spuler-Weible“ zugelegt. Das „Spuler-Weible“ existiert in der Dorfgeschichte nicht, sehr wohl aber eine Anna Spuler, die Anfang des 16. Jahrhunderts gelebt hat und durch ihr Leben und ihr Schicksal eine der ungewöhnlichsten deutschen Frauen ihrer Zeit war (auch wenn‘s hierherum kaum einer mitgekriegt hat).

Wer heute eine Narren-Maskengruppe gründet und das in Anpassung an das Narrenwesen unserer Region tun möchte, darf nicht eine Gruppe – meinetwegen – „Ringinger Cowboys“, „Allmendinger Zauberer“ oder „Ehinger Kurzholz-Zimmerer“ gründen, er muss in der Geschichte der Region, des Dorfs, der Stadt herumwühlen und – mag das Ergebnis, wie etwa vergangenes Jahr in Rottenacker – noch so verzweifelt ausfallen – er muss eine historische oder legendäre Person oder Personengruppe zu Tage fördern, die dann die Leitfigur des örtlichen „Brauchtums“ (wie man das tatsächlich nennt) abgeben soll.

Bettina Wollin hat nun in einer maschinenschriftlich vorliegenden Dorfchronik geblättert und da fiel ihr (passend zu den in der schwäbisch-alemannischen Fasnet so beliebten Hexenfiguren) die Geschichte der Ringingerin Anna Spuler auf (oder, wie es damals hieß, mit weiblicher Endung) Spulerin. Bettina Wollin war und ist der Meinung, dass diese Person nicht noch mehr in Vergessenheit bleiben, geraten, sondern aus der Vergessenheit herausgeholt werden sollte. Dies geschieht jetzt, nach Meinung von B. Wollin in angemessener Weise durch die Umwandlung von A. Spuler in eine Fastnachtsfigur und durch Anhängen des Verkleinerungssilbe „le“ an das Wort „Weib“, zu „Spuler-Weible“.

Die Ringinger Narretei-Gründer haben den richtigen Riecher gehabt, als sie eine ungewöhnliche Frau „ausgegraben“ haben, eine Frau, auf die der Verfasser dieser Zeilen, wenn er sich recht erinnert, vor Jahren in einem SZ-Text hinwies, die aber ansonsten, sprichwörtlich gesprochen: bisher leider keinen Hund hierherum hinterm Ofen hervorlockte.

Die Spuler-Geschichte in der Geschichtswissenschaft

Aber A. Spuler ist nicht ganz unvergessen geblieben. Das 19.-Jahrhundert-Standardbuch über die deutschen Hexenprozesse, Soldan-Heppe, erwähnt den Fall „Spuler“ und nennt ihn den ersten überhaupt, „der im Punkte der Hexerei dem höchsten deutschen Gericht“, dem Reichskammergericht, vorlag. Ausführlich zitiert Soldan-Heppe aus den in altertümlichem Deutsch verfassten Prozess-Akten (Nachdruck der 3. Auflage, S. S. 482 ff). – Noch ein nicht ganz abseitiger Hinweis: Der bekannte Stuttgarter/Konstanzer Historiker Arno Borst, kürzlich verstorben, erinnert an Anna Spuler in seinem mehrfach veröffentlichten Aufsatz „Anfänge des Hexenwahns in den Alpen“ (in Borst, „Barbaren, Ketzer und Artisten“, München 1988, dann in: „Ketzer, Zauberer, Hexen“ ed. Andreas Blauert, Frankfurt, 1990). Borst: Die Mutter von Anna Spulerin aus Ringingen starb 1507 „in Blaubeuren als Zauberin auf dem Scheiterhaufen; in ohnmächtiger Wut drohte die Tochter den Ringinger Nachbarn, sie sollten es noch bereuen, daß sie die Mutter umgebracht hätten. Nicht lange, und 23 Nachbarn rotteten sich zusammen, packten Anna Spulerin und schleppten sie als Hexe nach Blaubeuren ins Gefängnis. Hier erschienen Richter aus Ulm und Tübingen, verhörten und folterten sie, konnten ihr aber nichts nachweisen und mussten sie freilassen. Jetzt verklagte die gesundheitlich ruinierte Frau 1508 die Ringinger Nachbarn auf Schadenersatz, denn sie hätten gewusst und gewollt, dass sie zu Schaden komme. Der Fall ging vom Ulmer Gericht an das Reichskammergericht, von dort zu neuer Verhandlung an das Gericht der Reichsstadt Biberach; 1518 war der Prozess noch nicht entschieden.“ Soweit Arno Borst (1988, S. 262f).

Wichtigen Akten der verschiedenen Prozesse sind nicht mehr vorhanden. Nicht bestreitbar ist der Umstand, dass sich die Ringingerin gegen den Vorwurf der Hexerei mit einigem Erfolg wehrte, dass sie mit einer unvergleichlichen Tapferkeit (oder: Hartnäckigkeit?) Folterungen überstand und doch nicht von ihrem Recht, sich gegen ungerechtfertigte Beschuldigungen und deren Folgen zu wehren, ablassen wollte.

„Hexen“ in den Gender Studies

Das Thema „Hexenwesen“ und „Hexenverfolgung“ beschäftigt seit etwa dreißig Jahren in Deutschland verstärkt nicht nur Fachhistoriker, sondern auch geschichtlich und politisch interessierte „Laien“. Ein Grund ist sicher der peinliche Umstand, dass im aufgeklärten, sich als bildungsbürgerlich verstehenden Deutschland des 20. Jahrhunderts schlimmer Aberglaube grauenhafte Folgen zeitigte. So interessierten sich manche Nach-Dritt-Reich-Menschen verstärkt auch für andere Massenwahn- und insbesondere Massen-Brutalitäts-Vorgänge. Es wurden von Historikern Archive durchstöbert und brillante Überlegungen angestellt und viele Erklärungen für den Hexenwahn mit seinen Höhepunkten zwischen etwa 1500 und 1600 dargelegt und diskutiert. Eine Erklärung sei hier erwähnt, weil sie auch ein Licht auf den „Ringinger Fall“ wirft und weil sie einerseits mit Feminismus und den trendigen Gender-Studies („Welche Rolle spielt Geschlechtszugehörigkeit in der Geschichte?“) zu tun hat, weil sie sich andererseits auf Süddeutschland bezieht und von einer international anerkannten Spezialistin für Gender-Studies kommt, der angloaustralischen Historikerin Lyndal Roper. Sie hat die (vergleichsweise gut dokumentierten) Hexenprozesse in der Reichsstadt Augsburg untersucht und kommt zu dem Ergebnis, dass vor allem Frauen (nicht: Männer) andere Frauen der Hexerei beschuldigten und dass Frauen hier wahrscheinlich die (Männer-)Justiz für die Begleichung persönlicher Rechnungen einsetzten. „In den von mir untersuchten Fällen“, so Lyndal Roper, „lagen dem Vorwurf der Hexerei stets tiefe Feindschaften zwischen Frauen zugrunde, Feindschaften, die so massiv waren, dass mitunter Nachbarinnen eine Frau, die sie seit Jahren kannten, der Hexerei bezichtigten, wohl wissend, dass sie sie damit, wie eine Beschuldigte ihren Nachbarinnen entgegenschrie, als diese aus dem Haus gingen, um sie anzuzeigen, ‘in ein Blutbad‘ schickten.“ (Lyndal Roper, „Ödipus und der Teufel – Körper und Psyche in der Frühen Neuzeit“, Frankfurt 1995, S. 208).

Anmerkung vf: Lyndal Roper versteht sich als Feministin, aber – anders als viele Feministinnen – nicht als eine, die die Opferrolle von Frauen zum wiederholten Mal enthüllt und beklagt, sondern als Historikerin, die die Tatfähigkeit von Frauen darlegt. Tatfähigkeit schließt dann aber nicht nur Wohl-, sondern auch Übeltun ein. Wobei dann nicht zu vergessen ist, dass die Übeltuer hier nicht die angeblichen Hexen waren, sondern jene Frauen, die den Vorwurf erhoben.

Zum Gegenstand einer Fasnetsfigur gemacht.

Ungewöhnliche Art des Erinnerns (Einordnung von Veit Feger)

Einerseits muss man es begrüßen, dass eine tapfere Frau, die sich gegen einen großen Teil ihrer Mitbürger und indirekt gegen eine ganze Bewegung stellte, wieder in Erinnerung gebracht wird, andererseits darf man bezweifeln, ob es in der angemessenen Form geschieht. Landauf, landab gibt es an Fasnet Hexengruppen, in denen die alte Auffassung, dass Hexen böse Frauen seien, gepflegt wird; ja, es gibt sogar, wie in Unlingen, aber auch an anderen Orten unsere Raums das Fasnetsritual der Hexenverbrennung. Das heißt: das alte Unrecht wird nochmals nachgespielt, ohne Distanzierung davon. Jetzt gibt es auch in Ringingen eine Fasnetsfigur, die sich in ihrer Kleidung und in ihrer Maskenform nicht von den sonst landesüblichen Hexen unterscheidet; wer käme beim Betrachten eines Fasnetsumzugs mit einer allen anderen Figuren ähnlichen Figur auf den Gedanken, dass es sich hier um die vielleicht ungewöhnlichste deutsche Rebellin gegen Hexenverfolgung handelt?

09.09.2001 | Damit Hörende Gehörlosen dolmetschen

EHINGEN / GRIESINGEN (vf) – Im neuen Ehinger VHS-Programm ist unter vielen Sprachkursen ein Kurs in Gebärdensprache angeboten. Erteilt wird er von Elisabeth Braig, Griesingen.

Wenn der Verfasser dieses Zeitungstextes die Nachrichten-Sendung im „Phönix“-Kanal sieht, bewundert und beneidet er die Frauen, die so eindringlich wie souverän schwierige Sachverhalte mit Gebärden ausdrücken. Wer wünschte nicht, sich auch in dieser Sprache äußern zu können?!

Elisabeth Braig aus Griesingen erteilt nun im Herbst in der Ehinger VHS einen solchen Kurs in der bei uns üblichen Gebärdensprache. Sie tut das aber nicht nur, weil es ihr – vermutlich und hoffentlich – auch Spaß macht, sondern weil das Ergebnis für sie auch von Vorteil sein kann; Elisabeth Braig ist nämlich selbst gehörlos und manchmal auf die Hilfe von Menschen angewiesen, die gehörte Sprache in Gebärdensprache übersetzen können.

Die Ehinger SZ-Redaktion wollte die Kurs-Leiterin ihren Lesern vorstellen, befragte sie per Fax-Brief und erfuhr so, im Antwort-Brief, von der Behinderung, mit der E. Braig bewundernswert zurechtkommt. Frau Braig hat bereits einmal in

Ehingen einen Gebärdensprach-Kurs erteilt, vor zwei Jahren; neunzehn „Hörende“ nahmen teil. Als „Hörende“ bezeichnen Taubstumme jene Menschen, die ihnen den für die meisten Menschen selbstverständlichen Gehörsinn voraushaben. Stummheit ist ja schwerer zu ertragen und zu bewältigen, wenn man zuvor nicht hören konnte, was ein anderer einem sagt oder sagen will.

Elisabeth Braig erteilt einen Kurs – im Sprechen mittels Gebärden, weil sie sich auf diese Art möglicherweise Gesprächspartner „heranzieht“, Menschen, mit denen sie sich rascher verständigen kann als nur über das Mittel geschriebener Texte. Ein wichtiger Kontaktort für Elisabeth Braig ist ein „Hörenden-Stammtisch“ von etwa fünf bis acht Frauen, die sich in wechselnden Ulmer Gaststätten jeweils dienstags treffen.

E. Braig benötigt aber nicht nur des menschlichen Kontakts halber Menschen, die hören und auch mit Gebärdensprache kommunizieren können, sie benötigte sie beispielsweise, wenn sie mit Kindern zum Arzt oder zum Klassenlehrer gehen musste. Eine Verständigung nur mittels geschriebener Texte ist für die meisten Hörenden umständlich und langwierig; aber, so E. Braig: „Wir haben zurzeit so wenig Dolmetscher, und viele von uns können sich, selbst wenn es Dolmetscher gibt, die Bezahlung nicht leisten; es ist zu teuer. Es wäre schön, wenn mehr Hörende imstande sind, für Gehörlose zu dolmetschen.“

Über ihr Leben berichtet uns Frau Braig, dass sie am 20. August 1954 geboren und mit drei Jahren schwerhörig wurde. – In einer Spezialschule in Schwäbisch Gmünd erlernte sie die Gebärden- und die Lautsprache. Nach der Schule arbeitete sie als Hilfsarbeiterin: Es sei damals für Gehörlose schwierig gewesen, einen anderen Beruf als den der Schneiderin zu erlernen; von den Schwierigkeiten des Ausübens abgesehen. Nachdem sie 1969 die Schule verließ, arbeitete sie sieben Jahre. 1974 heiratete sie; ihr Mann Hans Karl Braig ist ebenfalls gehörlos; er arbeitet schon seit 36 Jahren bei derselben Schelklinger Metallbearbeitungsfirma. 1977 schenkte sie einem Kind das Leben, in der Folge zwei weiteren Kindern. E. Braig ist froh: „Alle drei Kinder hören gut. Das ist schön für uns.“ Die Kinder beherrschen auch die Gebärdensprache und können mit Mutter und Vater in dieser Sprache kommunizieren. – Als unangenehm erlebte es E. Braig, dass sie beispielsweise mit den Lehrern ihrer Kinder nicht leichter reden konnte, sondern sich mit Aufschreiben behelfen musste. Zweimal, erinnert sie sich dankbar, begleitete der Schwiegervater sie bei Lehrer-Besuchen. Als 24-jährige Hausfrau erfuhr sie aus einer Gehörlosen-Zeitung, dass es in München Kurse in Gebärdensprache gibt. Sie selbst besuchte daraufhin fünf solcher Kurse. Inzwischen hat sie selbst schon solche Kurse erteilt, auch in Ulm.

26.08.2001 | Früherer Pfarrer nun Dichter und Biograph

LICHTENSTEIN / ERSINGEN (vf) – Von 1978 bis 86 war Fritz Streitberger Pfarrer in Ersingen (und als solcher auch zuständig für die Protestanten von Öpfingen, Oberdischingen und Rißtissen). Dann trat er in den Ruhestand und wohnt mit seiner Frau seit 1990 in Unterhausen unterhalb von Burg Lichtenstein, in der Nähe seiner Heimatstadt Reutlingen. Als Senior ist Streitberger unter die Autoren gegangen und hat eine Lebensbeschreibung von Christian Friedrich Daniel Schubart (1739 -1791) und drei Gedichtbände verfasst und veröffentlicht. Autor Fritz Streitberger, früher Ersingen

Das Autorenleben begann Streitiger eher mit Gedichten: vorwiegend für Familienfeste (Taufen, Hochzeiten, Konfirmationen etc.) verfasste er Balladen zu biblischen Geschichten. Weil zwei Enkel auf die Vornamen Jonas beziehungsweise Judith getauft wurden, dichtete Streitberger für die Tauffeiern humorvolle Verse zu diesen alttestamentarischen Geschichten vom Prophet Jona und von der tapferen Frau Judith.

Bild: Autor Fritz Streitberger, früher Ersingen

Im Lauf der Jahre kamen mehrere Balladen über verschiedene Gestalten des Alten Testaments zusammen, auch „Daniel“ taucht auf. Inzwischen sind dem ersten Bändchen im Berliner Frieling-Verlag zwei weitere gefolgt.

Der erste Band, aus dem Jahr 1998, liegt seit kurzem bereits in zweiter Auflage vor.

Die Titel der drei Bändchen deuten die heitere Stimmung der Verse an: „Und alle Löwen waren friedlich“, „Er war kein Freund von halben Sachen“ und „Zwei Eselinnen sind entlaufen“. Die zwei letzteren Balladenbüchlein sind erst in diesem Jahr erschienen und wurden illustriert von einem Schwiegersohn des Ehepaars Streitberger, von dem Neu-Ulmer Zeichenlehrer Wolfgang Neidlinger.

Aber wie kommt ein lutherischer Pfarrer auf .einen rebellischen Schriftsteller des 18. Jahrhunderts, C. D. F. Schubart, den politisch widerständigsten Mann der württembergischen Geschichte seiner Zeit? Nun, einfach, und Streitberger bekennt das auch im Vorwort zu der im April 2001 erschienenen Lebensbeschreibung: Er selbst stammt mütterlicherseits von Johann Konrad Schubart, einem Bruder des Schriftstellers, ab. Der Aalener Stadtschreiber J. K. (1743-1808) hat seinen Bruder immer wieder unterstützt; dieser selbst hatte keine heute noch lebenden Nachkommen.

Streitberger begründet seine Autorenschaft bescheiden damit, dass es derzeit auf dem Markt keine leicht lesbare Biographie Schubarts gebe. Er begründet sie auch damit, dass die religiöse Seite Schubarts bisher von Biographen nicht sonderlich behandelt worden sei. Ihm als Pfarrer liege das halt nahe. Streitberger nennt im Gespräch mit der Ehinger SZ-Redaktion als gute Biographien Schubarts eine von dem Musikhistoriker Kurt Honolka, die habe aber vor allem

den Musiker und Musikwissenschaftler Schubart zum Gegenstand, dann eine Schubart-Biographie aus der Feder des Schriftstellers Peter Härtung, die sich vor allem auf den Dichter Schubart richte, jetzt, mit Streitberger, eine Lebensbeschreibung, die auch die religiöse Entwicklung Schubarts behandelt. Diese Akzentsetzung ist nicht selbstverständlich, weil Leute, die sich heutigen Tags an Schubart erinnern, das aus anderen Gründen tun, vor allem aus politik, demokratie- und zeitungsgeschichtlichen Interessen. Der 130 Seiten lange Text ist im Frühjahr im Salzer-Verlag Bietigheim erschienen, in einer Auflage von 2000 Stück. Sechs- bis siebenhundert Exemplare sind in den Monaten seither verkauft worden. – Einerseits freut sich der Verfasser, dass sein Buch erschienen ist, andererseits hat ihm die Bietigheimer Verlegerin (und zugleich Lektorin) seinen maschinengeschriebenen Text kräftig gekürzt, mit der Begründung, eine bestimmte Länge dürfe das Bändchen nicht überschreiten, weil der Ladenpreis sonst dreißig Mark überschreite und das Buch sich dann schlecht verkaufe. Also: Runter mit den Zeilen, runter mit den Seiten! Was bleibt dem Autor anderes übrig als das zu schlucken, so wie manche Zeitungsschreiber die Kürzung ihrer Texte leiden müssen und sich trösten mit dem Satz: „Lieber kurz und drin als lang und nicht drin.“

Die lustige Geschichte vom Prophet Jona

Im folgenden eine Textprobe aus Streitbergers Buch mit Biblischen Balladen: „Und alle Löwen waren friedlich“, 2. Auflage, Berlin 2001, „Kapitel“ Jona: „Assyrien war ein großes Land und seine Hauptstadt weltbekannt. Sie war auch äußerlich „okay“ und hieß mit Namen: Ninive. Man konnte ehrfurchtsvoll erschauern beim Anblick ihrer dicken Mauern. Es gab auch Türme, stolz erhaben, und einen tiefen Wassergraben. Und wollte man die Stadt durchwandern von einem Ende bis zum andern, dann brauchte, das stand außer Frage, zu Fuß man mindestens drei Tage. Es schwärmten von dem Häusermeer und Stadtbild die Touristen sehr. Bei Sonne riefen sie und Schnee: „Wie prächtig ist doch Ninive!“ Gott aber sah es voller Grimm: Im Übrigen war sie sehr schlimm. Er sah von seinem hohen Stuhl: Sie war ein arger Sündenpfuhl. Beständig und zu eignem Schaden die Niniviten Böses taten: – Vom Guten sie nicht einmal träumten, die Nächstenliebe sie versäumten, ergaben sich dem Saufen, Fressen, die Armen haben sie vergessen, oft haben schamlos sie gelogen und gegenseitig sich betrogen, von Kulturellem und von Kunst, da hatte kaum man einen Dunst. Es gab, in vielerlei Gestalt, Pornos und Drogen und Gewalt. Der Gipfel war: Verruchte Hände beschmierten öffentliche Wände mit unverschämten Hass Parolen: „Die Fremden soll der Teufel holen!“ Doch Gott sah aus von seiner Höh’ und übersah nicht Ninive. Nachdem dies Elend er gesehn, sprach er: „So kann’s nicht weitergehn!“ Er spähte aus im ganzen Land per Fernglas, bis er Jona fand. Und diesem ausgesuchten Mann gebot er: „Zieh dir Schuhe an und Anorak und Hut und geh, so schnell du kannst, nach Ninive und dort verkünde d:eser Stadt, die meiner ganz vergessen hat: „Ihr Leute, ihr müsst alle hören, bald muss ich Ninive zerstören!“