(vf) – Gefördert von der Sparkasse, der OEW und dem Alb-Donau-Kreis wurde jetzt erstmals seit 167 Jahren ein Buch über die Geschieht« des einstigen Klosters Wiblingen verfasst von einem Ex-Mönch aus Altbierlingen nochmals aufgelegt Zuvor gab es nur noch wenig« Exemplare des Buchs. – Die Ehinger SZ hat auf die Neuerscheinung und auf den Autor dieser Klostergeschichte bereits hingewiesen, hier nun einiges zum Inhalt und „Geist’ des Buchs und zu Bezügen in der Raum. Ehingen.

Dass die Existenz des Klosters Anfang des 19. Jahrhunderts mit organisierter (staatlicher) Gewalt nach über sieben hundert Jahren Bestehen beendet wurde und dass die bisher wichtigste Darstellung der Klostergeschichte kaum zugänglich war, hatte beispielsweise zur Folge, dass eine ganze Reihe bedeutender Ordensmänner und Theologen aus Dörfern und Städten des Raums Ehingen aus dem öffentlichen Gedächtnis schwanden. So ist ein feiner Nebeneffekt der Neuauflage, dass wir jetzt wieder auf einige bemerkenswerte Leute aufmerksam werden. Ihre Hauptthemen waren freilich die Theologie und Erkenntnisse über ein christlich geführtes Leben {die sogenannte As2etik), ihre Bücher werden also heute kaum noch jemanden interessieren, trotzdem wissen wir jetzt endlich wieder, dass noch ein paar mehr ‘gscheide Leit’ aus unserer Ecke stammen. Der Nachdruck ist aber aus anderem Grund wichtiger. Er schildert uns in einem freundlichen, liebenswürdigen (zu seiner Entstehungszeit, dem Biedermeier) passenden Ton die Geschichte einer für die Region wirtschaftlich, künstlerisch, karitativ und ethisch bedeutenden Einrichtung.

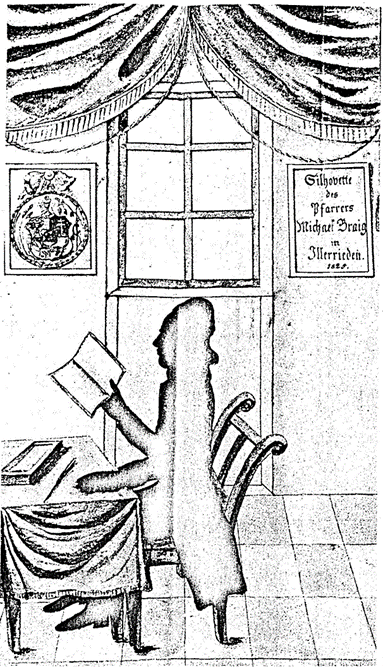

Dieser T o n vor allem lässt das Kloster auch einem von solchen Einrichtungen distanzierten Zeitgenossen sympathisch erscheinen. Der Verfasser dieser Klostergeschichte, Pater und Pfarrer Michael Braig, hat uns ein • für ihn wohl charakteristisches – Selbstbildnis in Form eines Schattenrisses mit Umgebungszeichnung hinterlassen, ein Bildchen, das den Geist, in dem das Buch geschrieben wurde, nachempfinden lässt: Da sitzt der Autor in einem einfachst eingerichteten Zimmer an einem Schreibtisch, in einfacher Kleidung, mit einem reservierten Stolz allenfalls auf eigene Bildung, ein Buch auf dem Tisch, eins in der Hand, ein Wappenbild an der Wand. – Diesen hier nachempfindbaren Geist atmet eigentlich das ganze Buch. Immer wieder liest man von Unrecht, das dem Kloster und seinen Mönchen angetan wurde, von Krankheiten, an denen die Mönche und die Menschen der Umgebung, die zum Kloster gehörten, starben, an vielfachen Besteuerungen, bis zur Hungersnot, aber das alles wird in einem Geist der Mäßigung dargestellt, in einem ruhigen Ton, den man wohl dem klösterlichen Charakter-Ideal zuschreiben darf, einer Lebensform, die man heute bei uns kaum noch als stilbildend erlebt (wir schauen uns Videos aus tibetanischen Klöstern an).

Ein feierlicher Nachruf

Braig zeigt sich in der Einleitung und im Schlusskapitel seines Buchs von dem Geist des Klosters gerührt und drückt das in folgenden Worten in spürbar feierlichem Ton aus: So erlosch „das uralte Stift Wiblingen, welches beinahe siebenhundertunddreizehn Jahre bestanden und während dieses Zeitraumes getreuest das seinige zum Wachstume der Religion und der guten Sitten beigetragen, sich jedem Irrtume und Sittenverderbnisse nach Kräften widersetzt.

gegen Monarchen und Vaterland seine obhabende Pflichten nach Möglichkeit erfüllt, die Wissenschaften, Verstandes- und Landeskultur befördert, der Jugend wissenschaftlichen und religiösen Unterricht mit großen Aufopferungen und Anstrengungen erteilet, die Künste geschätzet, den Handwerkern und Taglöhnern stets Brot verschafft, für die Armen durch Austeilung eines wöchentlichen Brotes und Geldes so hinlänglich gesorget, dass sie sich nebst einiger Handarbeit leicht hätten ernähren können, und zum Betteln nie wären gezwungen worden, wenn nicht Mutwillen sie hierzu angetrieben hätte und dann auch die fremden Hilfsbedürftigen von der Unterstützung nicht ausgeschlossen hat; so, sage ich, so erlosch mit dem uralten Stifte nach seiner Auflösung allmählich auch noch alles das, was Klösterliches an ihm zu erblicken war und entfernt werden konnte; womit der Nachwelt alles das entzogen wurde, was ein Kloster stets zum Besten der Religion und des Vaterlandes getan und beim ferneren Fortbestehen noch weiter hätte tun und

leisten können.“

Jubiläum „Säkularisation“

Dem Landrat des Alb-Donau-Kreises, Dr. Wolfgang Schürle, einem geschichtlich gebildeten Mann, kommt das Verdienst zu, für einen Neudruck des bisher sehr seltenen Buchs gesorgt zu haben. Bei der Lektüre von Schürles Nachworts gewinnt man den Eindruck, er sehe das jetzt vorliegende Buch als einen Beitrag zu dem heranstehenden eigenartigen Jubiläum „200 Jahre Säkularisation“ an; Schürle: „An diese Zeit des Umbruchs wird in den kommenden Jahren 2002/03 vielerorts mit Ausstellungen, Vorträgen und Publikationen erinnert werden. Vor allem die große Ausstellung des Landes Baden-Württemberg im ehemaligen Prämonstratenserstift in Schussenried wird das Interesse vieler Menschen wecken.’ – Was war die „Säkularisation“? – ein Unrecht, das massenhaft von deutschen Regierungen begangen wurde, staatlich durchgeführter Raub so gut wie die sogenannte Arisierung, von der in Deutschland ja ebenfalls noch immer wenig (und wenn, dann ungenau und unter Verwendung des verschleiernden NS-Ausdrucks geredet und geschrieben wird (Die Änderung der Besitzverhältnisse war übrigens beide Male mit einer geistigen Verarmung verknüpft).

Der Verfasser meint, dass das Wichtigste an diesem Neudruck nicht die Erinnerung an ein eigenartiges Jubiläum ist, sondern die Gelegenheit, uns erneut mit einer geistigen und Lebenshaltung vertraut zu machen, die zwar um den Wert des Materiellen wusste, aber dieses Materielle nur als Bedingung sah für caritatives Handeln, für geistige Arbeit, für das Erzeugen von Schönem, für die Pflege der Erinnerung an vergangene Leistungen, auch dafür, andere „ins Brot zu setzen“ (heute heißt das ‘Arbeitsbeschaffung“).

Wenn man die Geschichte des Klosters Wiblingen und seiner zugehörigen Besitztümer liest, gewinnt man immer wieder den Eindruck, dass der Staat und andere, auch kleinere Ausbeuter) Das Geld nur dort holen können (und holten), wo eines ist („Ma hollet’s bei de Leabige,“ sagte die Mutter des Zeitungsmachers vi Und Klöster waren keine international tätigen Konzerne, die ihre Gewinne in anderen Ländern vervespern konnten, um nicht im Staat oder wem auch sonst zur Kasse gebeten zu werden). Dieses Holen, wo etwas ist“, geschah in Form von Steuern („Kontributionen“) ebenso wie von Brandschatzungen und zum Schluss und am effektivsten durch die sogenannte Säkularisation, in mehreren Schritten seitens badischer, bayerischer und zum Schluss Württembergs scher Landesherren. – Zur Enteignung gehörte auch die entsprechende „Sprachregelung“: So durfte nach dem Ende des Klosters Wiblingen und seiner Umwandlung in ein Schloss der Württembergischen Königsfamilie niemand hierherum bei Strafe das Wort „Kloster Wiblingen“ in den Mund nehmen; man durfte nur noch vom „Schloss Wiblingen“ reden. – Es verwundert daher, dass Braigs Geschichtsbuch bereits drei Jahrzehnte nach Klosterende in einem Verlag in Württemberg erschien, „mit König! Würtemb. Censur-Bewilligung“. Vermutlich gab es damals bereits kaum mehr jemanden, der die Interessen der Mönche vertrat. Die hatten ja auch keine leiblichen Erben.

„Die erste Geschichte eines oberschwäbischen Klosters nach der Säkularisation“, so Archivar Dr. Stefan J. Dietrich in dem Neudruck, erschien 1829 anonym und im bayerischen Ottobeuren, es handelte sich um eine Geschichte des Reichsstifts Ochsenhausen. Sie war wie die kurz darauf erscheinenden Historien der Klöster Wiblingen und Marchtal durch Geistliche verfasst, die noch die letzten Jahre der Klöster als Mönche miterlebt hatten und die bald nach der Drucklegung ihrer Bücher (oder sogar, wie Braig, kurz davor) starben. „Wiblingen“ erschien 1834, „Marchtal“, aus der Feder des letzten Abts und damaligen Kirchbierlinger Pfarrers Friedrich Walter im Jahr 1835 (im Verlag Feger in Ehingen). Die Klostergeschichte von 1834 enthalt auch ein „Verzeichnis der zur Zeit der Verweltlichung (27. März 1806) des Stiftes Wiblingen zu demselben! gehörenden lebenden Religiösen] nebst ihrer kurzen Biographie“. Wir verweisen hier auf einige dieser Mönche, die mit dem Raum Ehingen zu tun hatten oder aus ihm stammten: Ulrich Keck war Direktor des von Zwiefalter Benediktinern gegründeten und zuletzt von Wiblinger Benediktinern geführten Ehinger Gymnasiums. Er war zugleich letzter Abt von Wiblingen. Keck war auch zeitweilig Präses der damaligen Benediktineruniversität Salzburg. Er starb – nach zwei überstandenen Vertreibungen – als Kanonikus der Kathedralkirche im ungarischen Großwardein (heute Varadin).

Zum Foto: Dieser Schattenriss des Mönchs, späteren lllerrieder Dorfpfarrers und Autors Michael Braig wurde von diesem selbst in seiner Pfarrerzeit angefertigt. Braig trägt ein Käppchen, wie es in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gern ältere Herrn, vor allem Geistliche, trugen und wie wir es auch von Darstellungen seines Zeitgenossen Christoph von Schmid, vormals Pfarrer in Oberstadion, kennen. Das Wappen an der Wand wurde von Braig selbst spielerisch erfunden, es weist eine Schere auf, als Hinweis darauf, dass sein Vater in Altbierlingen Schneider war, und einen Kolben als Hinweis darauf, dass seine Mutter eine geborene Kolb war. Zum „Geist“ dieses Schattenrisses siehe nebenstehenden!