EHINGEN / KONSTANZ (vf) – Der erste Band einer neuen Buchreihe mit erstmals bereits vor langer Zeit erschienenen, heute kaum mehr greifbaren Texten aus unserem geliebten Schwabenland liegt vor. Und dieser erste Band gilt ausgerechnet einem gewesenen Ehinger, dem Jesuiten und Schriftsteller Jakob Bidermann. Eines seiner Dramen aus dem Beginn des 17. Jahrhunderts ist nun also erneut im lateinischen Urtext einer Ausgabe von 1666 nachgedruckt und, gar von einem einzigen Ehinger Gymnasiasten, ins Deutsche übersetzt und mit Anmerkungen und einem Nachwort versehen.

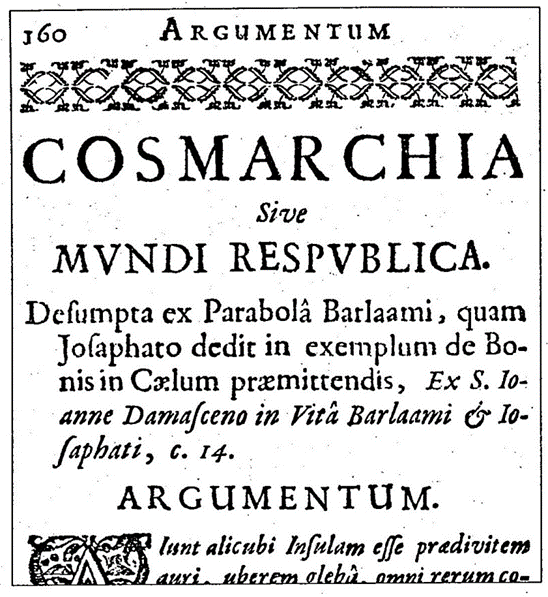

Der Titel des Bidermann‘schen Theaterstücks, „Cosmarchia sive Mundi Respubltca“. drückt griechisch und lateinisch etwas aus, was man vielleicht so übersetzen kann: .Der Staat als Welt“ oder .die Weh ab Staat“. Der Übersetzer Christian Sinn übersetzt diesen lateinisch-griechischen Doppelte! mit Welt-Herrschaft“.

Nach Ansicht des Verfassers dieser Zeiten möchte Bidermann zeigen, wie’s in der Menschenwelt zugeht, nämlich nach dem Sprichwort „Undank ist der Welt Lohn“ und .Handle entsprechend“. Vor allem aber Befolge die biblischen Empfehlungen: sammle Schätze nicht für diese Welt, sondern für die künftige (jenseitige). Und wenn du hier welche sammelst, nütze sie in einem christlichen Sinn, Diese gute Lehre soll aber nicht zu lehrhaft rüberkommen- wer mag schon gern ständig gereckte Zeigefinger sehen??, also erfindet auch Bidermann halbwegs amüsante Szenen.

Jakob Bidermann gibt gleich im Untertitel seines Dramas an, von wem er die Story für sein Drama bezieht, aus dem einst berühmten philosophischen Roman „Bariaam und Josaphat“ des syrischen Bischofs Johannes von Damaskus vom Ende des ersten nachchristlichen Jahrtausends. (Der Bartaam-Geschichte wurde übrigens nachgesagt, dass sie von indischen Darstellungen des Lebens Buddhas beeinflusst sei). Der lehrhafte Charakter des Theaterstücks wird pralöl deutlich daran, dass einige der auftretenden Figuren gleich den Namen dessen tragen, was sie vertreten, beispielsweise „Lust“, „Reichtum“, „Ansehen“, „Macht“, auch weitere Namen der Drama-Personen sind „sprechend“, wenn auch nicht ganz so blockig.

Verlegt wird das Buch von Klaus bete, Konstanz/Eggingen. Gedruckt ist die Übersetzung und das Nachwort in den alten (dem Verfasser dieser Zeilen ebenfalls mehr zusagenden) Rechtschreibregeln .von vor der Reform“, einer Art der Rechtschreibung, die die sponsernde OEW in ihren eigenen Verlautbarungen nicht mehr verwendet.

Ein Ehinger Lokalpatriot muss sich eigentlich freuen, wenn ein Text eines einst prominenten Ehingers wieder aufgelegt wird. Indes, die Begeisterung hält sich in Grenzen. Wer einen arten Schinken neu herausbringt, sollte ab Begründung nicht nur haben, dass das Buch auf dem Buchmarkt schwer käuflich ist oder dass ein einstiger Landesbewohner es

verfasst hat. Der gebildete Leser wünscht sich auch eine ausführlichere editorische Notiz als im vorliegenden Fall (wann und wo erschienen d# ersten Ausgaben?, was kennzeichnet die späteren Ausgaben und Übersetzungen und unterscheidet sie von der jetzigen?) So lesen wir beispielsweise in den Literaturhinweisen, dass ein Ettaler Benediktiner 1956 das Drama schon einmal übersetzte – mehr erfahren wir dazu nicht. Der durchschnittliche Leser (dazu rechnet sich der Verfasser dieser Zeilen) würde sich vermutlich über mehr Erläuterungen von Begriffen des Theaterstücks freuen, vor allem aber vielleicht eine Übersetzung vorfinden wollen, die nicht schon wieder den Geruch des 19. Jahrhunderts an sich trägt. Man stelle sich vor, heute sagt auf einer Theaterbühne A zu B: .Du Schurke!“ – Karl May lässt grüßen.

Vor allem aber darf der durchschnittliche Leser heute ein Nachwort erwarten, das halbwegs lesbar ist und nicht vor Fremdworten und Fachworten der inneruniversitären Text- und Sprachwissenschaft überquillt und deren wissenschaftliche Notwendigkeit vom Verfasser dieser Besprechung locker in Zweifel gezogen wird. Man gewinnt den Eindruck: Hier musste einer zeigen, dass er den Jargon drauf hat, koste es, was es wolle. Hier ist ein .Nachwort“ zu lesen, mit dem ein jüngerer Wissenschaftler – möglicherweise – belegen möchte, dass er zu einer Gruppe gehört, die eine bestimmte Spezial Sprache sicher sprechen und schreiben kann. Ein Dienst am durchschnittlichen, sogar am ziemlich gebildeten Leser ist ein solches Nachwort nicht. Als die neue Buchreihe angekündigt wurde, freute sich der Verfasser dieser Zeilen über die bevorstehende (geistige) Begegnung mit Leuten der Vergangenheit mit Autoren, die nicht so total vergessen sein sollten, wie sie es sind. Das gewissermaßen erste Exemplar der neuen Serie mit ihrem anspruchsvollen, wenn nicht geschwollenen Titel „Bibliotheca suevica“ macht höchstens einigen Philologen mit ganz speziellen Interessen Lust auf weitere .Exemplare“ der Serie.

Der Nachwort Verfasser zeigt durchs Zitieren von Autoren wie Walter Benjamin dass er sich in einer schönen geistigen Wert bewegt, vf ging Mitte der sechziger Jahre absichtlich zum Studium nach Frankfurt, dorthin, wo damals fast die einzigen Philosophen in Deutschland, relativ früh nach dem verjagenden Dritten Reich, die Erinnerung an jene Heroen aus dem philosophischen Heiligenkalender pflegten), aber vf bezweifelt, ob das Sich-Bewegen in diesen erlauchten (Geistes-)Kreisen reicht, heutige Leser für ein (auch begrenztes) Interesse an jenen alten, lange toten Autoren zu gewinnen. Nicht schlecht wäre, wenn die neue Buchreihe nicht nur in Form von Ganzleinenbänden erscheint sondern auch weniger ambitioniert und durchschnittlesernäher in Gestalt einer Broschur. eines Taschenbuchs. Der Übersetzer und Nachwortverfasser Christian Sinn wurde 1962 in Pforzheim geboren. Er besuchte zeitweilig das Ehinger Gymnasium (der Vater war einige Jahre Chef von Neuweg Munderkingen und wohnt in Ehingen). C. Sinn studierte in Konstanz Neuere Deutsche Literatur und Philosophie, seine Doktorarbeit verfasste er über Jean Paul. Hinführung zu seiner Semiologie der Wissenschaft“ und seine Habilitation Uber .Dichten und Denken. Entwurf zu einer Grundlegung der Entdeckungslogik in den exakten und „schönen“ Wissenschaften“ Laut Eigennotiz des Herausgebers sind seine .Forschungsschwerpunkte: Literatur des Barock und der frühen Neuzeit; Goethezeit und Romantik, Geschichte und Methodologie der Geisteswissenschaften; literarische Rhetorik und Rhetorizität der Philosophie; Schmerztheorie als Erkenntnistheorie.“

Das Titelblatt der Ausgabe von 1666, alles schön in der damaligen Gebildeten- und Theologensprache Latein. Das Lernen der Rollentexte solcher Schultheaterstücke sollte auch dazu dienen, dass die Zöglinge von Jesuiten-Gymnasien besser Latein beherrschen.