(vf) Der aus Altbierlingen stammende Benediktinerpater und Pfarrer Michael Braig war im 19. Jahrhundert einer der letzten, die nach der Aufhebung des Klosters Wiblingen noch lebten. Er verfasste kurz vor seinem Tod eine Geschichte des siebenhundert Jahre bestehenden Klosters. Gestern veröffentlichte die Ehinger SZ den ersten Teil einer Besprechung, heute folgt Teil II. Erinnert wird hier an einige bemerkenswerte Klostermänner aus unserem Raum, die zur Zeit der Klosteraufhebung Anfang des 19. Jahrhunderts lebten. Und ein bisschen Kritik wird angefügt.

Pater Modest Häufele war als Mitglied des Klosters Professor an der Universität Freiburg und am Ehinger Gymnasium Lehrer der Physik. – Ein weiterer Wiblinger Mönch war zunächst Lehrer der Rede- und Dichtkunst am Ehinger Gymnasium und ab 1812 Kaplan in Unterstadion, „woselbst er 1817 vom Schlagflusse getroffen und in Oberstadion begraben wurde“.

Sebastian Henle aus Rißtissen war der letzte Novizenmeister des Klosters. Ebenfalls aus Rißtissen stammte Pater Pius Rieger (geb. 1780). In seinem vergleichsweise kurzen Leben unterrichtete er am Ehinger Gymnasium, an der Universität Salzburg und dann an der Universität Krakau. In der polnischen Stadt Bochnia gründete er ein Gymnasium, war dort Stadtpfarrer und Dekan und starb „vom Schlage getroffen“ 1830.

Pater Heinrich Enderle stammte aus Donaurieden, flüchtete wie zahlreiche seiner Ordensbrüder nach der Klosterauflösung zunächst in den damals habsburgischen Teil Polens, wurde später Novizenmeister des Schottenstifts in Wien und starb 46-jährig als Pfarrer, von St. Ulrich in Wien.

Pater Cölestin Keppler, geboren 1784 in Munderkingen, wurde nach der Vertreibung aus Wiblingen und einer Zwischenstation in Polen Theologie-Professor im österreichischen Benediktinerkloster Admont und dann an der Universität Wien.

Das Ortsregister

Die Wichtigkeit der Neuerscheinung für das Erscheinungsgebiet der Ehinger Schwäbischen Zeitung ergibt sich auch aus dem Aufweis von Orten unseres Raums im Register der Buchs: Da werden folgende Orte aufgeführt: Altbierlingen, Donaurieden, Ehingen (26x), Kirchbierlingen (3x), Laupheim (9x), Munderkingen (3x), Oberdischingen, Obermarchtal (7x), Oberstadion, Öpfingen, Pfraunstetten, Rißtissen (3x), Schelklingen, Steußlingen, Unterstadion, Urspring (6x),

Ein bisschen Kritik: So verdienstvoll die Herausgabe des Buchs ist, so schön der „Satz“ und die Seitengestaltung, so schön die Bebilderung, so klug die Entscheidung, eine heute lesbare Type zu verwenden und die Orthographie der heutigen Rechtschreibung {vor der sogenannten Reform) anzupassen, so hätte doch (gerade angesichts des Aufwands an geistiger und technischer Arbeit und Geld) etwas zur leichteren Lesbarkeit des Buchs auch für N i c h t-Lateiner und N i c h t-Historiker getan werden können: durch die Übersetzung von lateinischen Sätzen und die Erläuterung von Fachausdrücken historischer, religiöser und kirchengeschichtlicher Art. Welcher heutige Leser weiß schon, was das Wort „Vorsicht“ in folgendem Satz bedeutet: „Die Mönche mussten sich von den Almosen der durch die Vorsicht zugeführten gutherzigen Menschen ernähren“ (S. 242). Vorsicht“ bedeutet hier Vorsehung. Und selbst dieser Ausdruck wird vielen Jüngeren heute nicht mehr verständlich sein („Vorsehung“ ist, was Gott für uns vorsieht). Der Verfasser dieser Zeilen kann sich vorstellen, dass aufmerksame Zeitgenossen weitere Erkenntnisse bei der Lektüre gewinnen und weitergeben, damit ein im Jahre 2201 erfolgender Nachdruck diese Erläuterungen den d a n n zu erhoffenden Leser vorweist. Vf beispielsweise nimmt an, dass Braigs Ortsangabe „Haignen“ unser „Hayingen“ meint. Dabei ist bereits bewundernswert viel bei der Lösung der Aufgabe geleistet, Ortsnamen, die vor 160 Jahren ziemlich anders geschrieben oder genannt wurden, zu übersetzen (Kostpröbchen: „Ydelhausen“ bei Braig ist heute Jedelhausen“, Edungsheim ist Hüttisheim, Aindirnen ist Eintürnen, Alschhausen ist Altshausen, Altdorf ist Weingarten, Brenzenhausen ist Anhausen an der. Brenz, Ay ist Senden, Fredenegg ist ein Stadtteil von Senden).

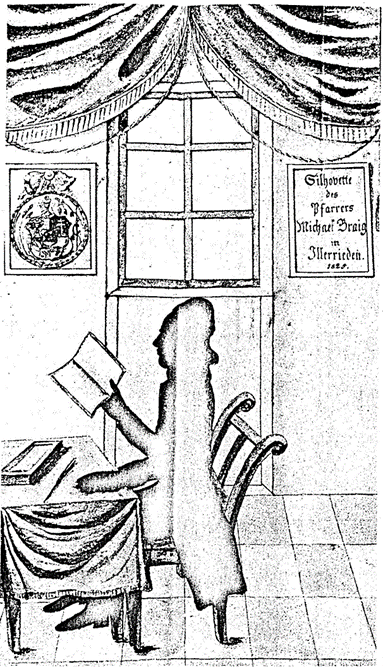

Zum Foto: Etwas besonders Schönes in dem Neudruck sind die siebzig wenig bekannten Kupferstiche in Schabkunstmanier, aus dem Jahr 1702, entnommen einem damals erschienen Geschichtsbuch des Klosters, in Augsburg durch Pater Meinrad Heuchlinger veröffentlicht. Zu sehen sind hier idealisierte Köpfe und Körper (nie Beine und Füße) von Mönchen des Klosters. Diese. Männer sind nach einem einheitlichen Ideal gezeichnet: lauter freundliche, bescheidene, in Gebet, Lektüre oder Schreiben vertiefte, lehrende, segnende oder der von oben kommenden Inspiration zuhörende Männer, einige zu zweit: gesprächsweise einander freundlich zugewandt. Die lateinischen Unterzeilen der Erstveröffentlichung sind jeweils von Verleger Konrad, Weißenhorn, übersetzt. Zur Illustration des Zeitungstextes haben wir die beiden Klosterbrüder Bartholomäus Stör und Simon Geiger ausgewählt