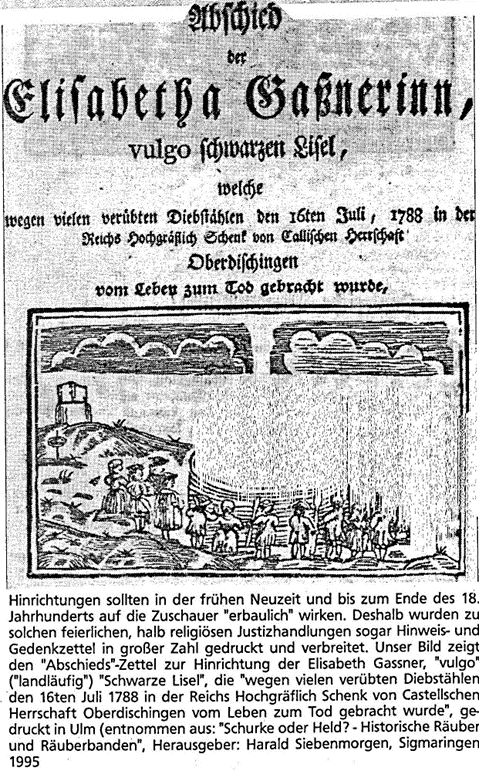

EHINGEN, (vf) Am Freitagabend sprach in der Aula des Gymnasiums die Freiburger Historikerin Eva Wiebel über eine berühmt-berüchtigte Diebin des 18. Jahrhunderts; ihr 45 Jahre währendes Leben endete mit der Hinrichtung in Oberdischingen.

So ändern sich die Zeiten. Früher hätte ein Ehinger Kulturverein zum Vortrag über den Grafen Schenk von Castell eingeladen. Jetzt stellt der Vortrag die – zum Schluss mit dem Schwert getötete – Dieb°i°n Lies (oder „Lis“) Gassner in den Mittelpunkt. Früher hätte ein älterer, unansehnlicher Mann am Katheder mit brüchig-ehrfurchtsvoller

von den spätbarocken Bauten Oberdischingens und dem erfolgreichen Kampf gegen die damaligen Kriminellen erzählt („endlich hat sich einer systematisch um die Ausmerzung dieses Gesindels gekümmert“). Heute steht da eine angenehm anzusehende Mittdreißigerin norddeutsch-kühlen Typs mit Kurzhaarschnitt, dekorativem Seidenhalstuch, sehr kurzem Rock und erzählt von der „Stigmatisierung jener fahrenden Menschen“ der Neuzeit, denen es über Jahrhunderte hin geradezu verweigert wurde, sesshaft zu werden und einem bürgerlichen Broterwerb nachzugehen. Es war ein

Schicksal, das diese Fahrenden damals mit vielen Juden teilten, die ihre Ansiedlungswünsche über Jahrhunderte hin teuer bezahlen mussten und so – im Gegensatz zu den weniger anpassungsfähigen, mehrheitlich arischen Fahrenden – für viele Adelsfamilien eine interessante Geldquelle waren.

Das Vagantenleben selbst wurde von der Historikerin in einer Art geschildert, die auch in Begriffen der Gegenwart wiedergegeben werden kann. „Beggars Opera“ (Bettlers Oper) aus dem London des 18. Jahrhunderts und „Dreigroschenoper“ aus den Zwanzigern des letzten Jahrhunderts rückten Bürger und Kriminelle einander näher, als den ersteren lieb war, aber es gab halt auch Parallelen. Das mit der Hinrichtung am Schluss (Lies Gassner 1788), das hat sich geändert.

Einige solcher Parallelen: Auch unter Fahrenden des 18. Jahrhunderts gibt es bereits „Arbeitsteilung“ (zwischen solchen, die ein Opfer anlocken und beschäftigen) und anderen Fachmännern und vor allem Fachfrauen,

beispielsweise fürs „Beutelschneiden“ (das Abschneiden eines Geldbeutels vom Körper des lebenden, nichtsahnenden Opfers). – Wie die Diebs-Historikerin am Freitagabend in Ehingen schilderte, gab es auch unter den Dieben das, was wir heute kurzfristige Arbeitsverhältnisse nennen. Und auch hier gab es, wie in der gegenwärtigen Arbeitgeber-und-Arbeitnehmer-Gesellschaft verschiedene Meinungen darüber, ob eine Service-Leistung angemessen entlohnt war oder nicht. – Man vermisst eigentlich nur den Umstand, dass die Ganovinnen und Ganoven ihre Gewinne re-investieren, sich am DAX orientieren und wie die Nachrichten-Sprecher im Fernsehen mit düsterer, mitleidender Stimme die Abschwünge des DAX bedauern. Na ja, letzteres ist überzogen. Die Fahrenden mussten damals zwar so mobil sein wie heutige alerte Jungunternehmer sein sollten, aber der Lebensstandard war ein miserabler, und die meisten Fahrenden im 18. Jahrhundert träumten vermutlich von weniger Mobilität, von einem warmen Ofen und einem regensicheren Dach.

Nochmals das Stichwort: „So ändern sich die Zeiten“:

Während frühere Historiker, falls sie sich tatsächlich mal mit dem Thema „Diebe“ befassten, den Akzent auf die diebischen Männer legten, so betont jetzt, an der Wende vom 20. zum 21. Jahrhundert, ein weiblicher Historiker (der im Zweitfach Physik studierte und sogar Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Physikern zu erkennen meint), typische Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Dieben (Im Wissenschaftler-Jargon heißt das heute Gender-Studies, Geschlechter-Forschung). Der Berichterstatter erlaubt sich, einige solche Aussagen über männliche und weibliche Diebe zu forcieren. Die Ehemänner der Ganovinnen sind stattliche Mannsleut, ihre Frauen nicht ganz so gutaussehend, aber meist alerter als die Männer.

Als Zuhörer kann man sich den heute gern betonten Unterschied zwischen MachoMann und Macho-bewundernder Frau vorstellen. Wie in bürgerlichen und proletarischen Ehen geht auch unter Dieben der Mann häufig ins Wirtshaus und vertrinkt, was die kontinuierlich und verlässlich klauende Ehefrau erschuftet hat. Trotzdem schlägt der (Dieb-)Macho seine Dieb-)Frau, aber die, als typische Frau, lässt sich dieses Verhalten lange gefallen und händigt dem Macho trotzdem brav und zugleich stolz aus, was sie letzthin geklaut hat. Sein Lob ist ihr wichtiger als alles andere. Wenn sie sich endlich trennt, nimmt sie einen wesentlich jüngeren Macho zum Zweitmann. Ganz Frau und Mutter, die sie natürlich auch ist, kümmert sie sich weit mehr als er um die gemeinsamen (oder auch nicht immer gemeinsamen) Kinder. Und den nach der Diebin lange Zeit ergebnislos fahnenden Kriminalbeamten geht sie nur deshalb ins Netz, weil sie nach ihrem Jüngsten schauen will: Den hatte sie wegen ihrer besondere Mobilität erfordernden Tätigkeit in eine Pflegefamilie gegeben.

Eine solche tatkräftige Frau war die Elisabeth Gassner und sie bestohl sogar den Herrn Grafen Castell (pikanterweise^ in einer Kirche des württembergischen Fürstenhofs). Solche Personen können die Phantasie bürgerlicher Schriftsteller beflügeln. Eva Wiebel streifte am Freitag diese eigenartigen Spätfolgen eines Diebinnenlebens und äußert sich entschieden über des Autors Schrode historischen Roman „Der Malefizschenk und die schöne Viktor“. Das sei „ein ungemein schlechter Roman, ein ausgestanztes Märchen.

Der Förderverein des Gymnasiums verschaffte dem, der wollte, einen unterhaltsamen, kostenfreien Abend, mit einem beinah amüsanten Blick auf „Viktor – das elende Leben in früheren Zeiten“.