EHINGEN (vf) – Die Museumsgesellschaft ist vor allem ein Verein für andere, für Nicht-Mitglieder. Was sonst staatliche und städtische Institutionen mit Steuergeld abwickeln, geschieht hier ehrenamtlich. Der Verein legt ein erneut sehr beachtliches Jahresprogramm vor, für 2003. Vf wirft einen Blick ‘rein. Anzukündigen sind außergewöhnliche Ausstellungen, Führungen, Vorträge und mehr.

Derzeit „läuft” noch die Weihnachtsausstellung im Museum (bis Mitte Januar), mit Plüschbären aus einer Ringinger Sammlung.

An einem sinnreichen Tag, dem 2. Februar (Maria Lichtmess), ab 14 Uhr, führt Pfarrer Burkhard Keck durch die Liebfrauenkirche: an einem Marienfesttag durch eine Marienkirche.

Die erste Ehinger Ringstraße

Am 3. Sonntag im Februar, dem 16., ab 11 Uhr, führt Rudolf Schrodi, als über Achtzigjähriger noch immer unermüdlich, durch die Lindenstraße, diese erste große Straße der Stadt außerhalb der im 19. Jahrhundert abgebrochenen Stadtmauer. Durch den Wall und den Graben davor war der Verlauf der neuen (Halb-)Ringstraße zwischen Glockenplatz und Altem Spital, vorgezeichnet. Wie in vielen Städten Europas wurde solche neuen Wall- oder Ringstraßen auch das erste Baugelände für repräsentative Verwaltungs- und Wohnbauten. „De bessere Leit” oder was sich dafür hielt, zog dort hin; es gab erstmals viel Platz um die Häuser; italienische Villenbauten waren das (bewusste oder nicht-bewusste) Vorbild. Für Freitag, 21. Februar, macht der Verein eine Besichtigung des erweiterten Liebherr Werks möglich. Mitglieder der Museumsgesellschaft haben bekanntlich erst vor einigen Wochen ein Buch über Ehingen auch als Wirtschaftsstandort herausgebracht. Mehrere Mitglieder des Vereins waren oder sind in großen Firmen der Stadt beschäftigt.

Hopfenanbau – auch bei Fegers

Ulrich Köpf erinnert bei einem Stadtrundgang am 23. März an einen vergangenen und ziemlich vergessenen wirtschaftlichen Aspekt der Stadt, den Hopfenanbau, die damit verbundenen Hopfenhäuser und die Brauereien. – Kleine Anmerkung, weil wenig bekannt: Auch das – 1959 – abgebrochene Vorgängergebäude der Ehinger SZ-Technik hinterm Schlüssle diente ursprünglich überwiegend dem Hopfentrocknen. Im Parterre befanden sich Setzerei und Druckerei, die Anzeigenannahme, ursprünglich auch der Stall für ein Pferd, das (vor der Elektrifizierung) die Druckmaschinen antrieb, die Hälfte des ersten Stocks war bereits Hopfentrocknungsfläche, die beiden darüber liegenden weitläufigen Geschosse ebenfalls, jedenfalls einige Zeit. Der Hopfen dafür war im Wolfert Gebiet angebaut worden. Das Gebäude war großteils eine Fehlspekulation. Der Ehinger Hopfen setzte sich nicht durch gegen traditionelle Hopfenanbaugebiete wie das bei Tettnang und in der bayerischen Hallertau. Alb-Donau-Archivar Jörg Martin wirft am 28. März einen Blick auf die Geschichte des Oberamts und Landkreises Ehingen zwischen 1810 und 1972 (als der Kreis mit dem Raum Ulm zum Landkreis AD zusammengelegt wurde und Ehingen damit zwar die Eigenschaft „zentraler Verwaltungsort” verlor, aber die einwohnerzahlreichste Stadt auch des neuen Landkreises blieb. Am Sonntag, 30. März, bieten Verein und VHS eine Busfahrt zur Neuen Pinakothek in München an.

Am Samstag, 5. April, führt Winfried Hanold, ausgewiesener Kenner der Erdgeschichte unserer engeren Heimat, unter dem Motto „Die Schmiech im Donautal” durch das einstige Donautal: Die Urdonau floss vor Jahrtausenden durch das (jetzige) Schmiech- und Aachtal (also „vorbei” an den nicht mal schattenhaft existierenden Städten Schelklingen und Blaubeuren nach dem ebenfalls nicht existierenden Ulm (kuriose Formulierung). Die begeisterte Kleidersammlerin und -ausstellerin Gabriele Bauer-Feigel {Granheim/Stuttgart) zeigt einiges von ihren Schätzen während des Monats April im Ehinger Museum.

Stichwort: „Abend- und Cocktailkleider im Wandel der Zeit”. Dazu wird Gisela Sporer von ihr gesammelte Handarbeitsdecken auslegen.

Das Thema „Brauereien” wird erneut am 9. April akut: Anne Hagenmeyer bittet darum, Erinnerungen ans Brauen und was damit zusammenhängt (vielleicht auch ans Trinken?) im Ehinger „Erzählcafé” auszuplaudern. Wohl bekomms!

Am Nachmittag des 5. Mai können Kinder im Museum miterleben, wie einst Papier hergestellt wurde, durch Vorgänge wie „schöpfen” und „gautschen”. Zu diesem Zweck kommt das „Museum im Koffer” aus der einstigen Papiermacherstadt Nürnberg nach Ehingen.

Jakob-Locher-Spezialistin spricht

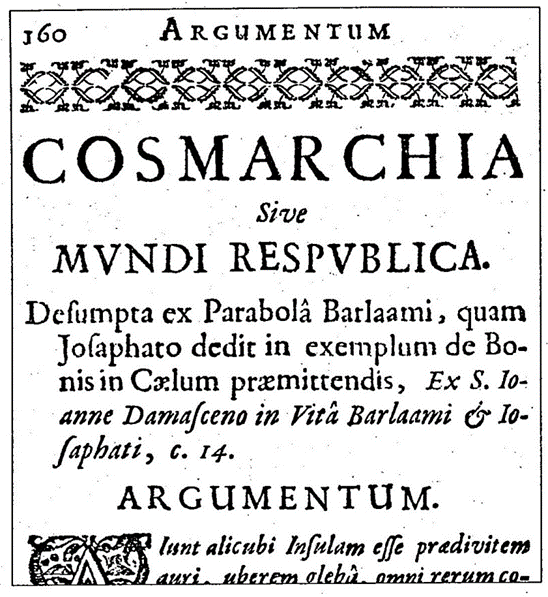

Prof. Dr. Dora Dietl kommt am 7. Mai aus Tübingen nach Ehingen und spricht über den aus Ehingen stammenden Schriftsteller Jakob Locher. Die Ehinger SZ hat im Sommer auf die Tübinger Forscherin aufmerksam gemacht, .die „auf dem Umweg” über Jakob Locher eine „ordentliche” Professorin werden will. Aufgrund seiner Telefongespräche und e-mails mit der Literaturwissenschaftlerin darf vf einen nicht staubtrockenen, sondern amüsanten Vortrag über einen bald fünfhundert Jahre toten Mann versprechen.

Ein wahrer Literatur-Ansturm

Gleich zwei Tage später schon wieder „Ehinger Literatur satt”: Prof. Dr. Hans Pörnbacher, hochbetagter Germanist, kommt nach Ehingen und spricht über den Jesuitendramatiker Jakob Bidermann. Pörnbacher hat viel zur „Wiederentdeckung” und Würdigung regionaler Literaturgrößen beigetragen. Unter anderem hat er ein Buch über den aus Nördlingen stammenden, zeitweilig in Oberstadion tätigen Jugendschriftsteller Christoph von Schmid verfasst. Seinen schon vor langem erworbenen Verdiensten verdankt der zeitweilige Germanistik-Professor der Universität Nijmwegen, dass er kürzlich in ein Gremium von Herausgebern vergessener oder schwer zugänglicher regionaler Literatur gewählt wurde. Die Vorträge von Dietl und Pörnbacher haben mit dem Edierunqs- und Ausstellungsprojekt zu tun. Die sponsernde OEW und die Uni Konstanz mit ihrem Germanisten Prof. Gaier stellen vom 27. April bis 9. Juni in Blaubeuren „Literatur vom Neckar bis zum Bodensee, 1200 bis 1800″ aus. Der erste Band der Edition betraf (wie an dieser Stelle notiert) einen Ehinger, eben Jakob Bidermann: Der einstige Ehinger Gymnasiast Christian Sinn übersetzte und erläuterte eines der lateinisch verfassten Bidermann‘schen Dramen neu).

In Zusammenhang mit der Blaubeurer Ausstellung und den Ehinger Vorträgen steht ein weiterer Auftritt des „Museums im Koffer”: Ehinger Kinder können erleben, wie im Mittelalter geschrieben wurde, mit Federkielen, mit aus Asche angerührter Tinte – und vor allem mit einem dafür heute zunehmend verpönten Körperteil – mit der Hand.

An zwei Abenden, 12./13. Mai, wird Walter Frei aus Werken von Jakob Bidermann und Jakob Locher vorlesen. Vorträge und Lesungen finden im ehemaligen Franziskanerkloster statt.

Trink, Brüderlein, trink!

Nun geht’s dieses Jahr schon um den Hopfen und die Brauereien. Am 14. Mai dürfen, ja sollen wir uns in Anne Hagenmeyers „Erzählcafé” an einstige (und vielleicht auch gegenwärtige) Ehinger Gastwirtschaften erinnern. Nicht viele frühere Gasthäuser haben überlebt (um einige zu nennen: Schwanen, Glocke, Sonne, Schwert, Paradies, Deutscher Kaiser, Stern, Rößle, Neues Haus, Fischersteige).

Der 18. Mai ist der internationale Museumstag. An diesem Sonntag werden auch im Ehinger Museum auf allen Ebenen Führungen angeboten.

Von April bis Oktober ist in Schussenried eine große Landesausstellung, über die 200 Jahre zurückliegende sogenannte Säkularisation. Aus diesem Grund befasst sich Stadtarchivar Dr. Ohngemach am Montag, 19. Mai, in einem Vortrag im Museum mit der Geschichte der Franziskanerklöster in Ehingen: Beide Klöster fielen bekanntlich Säkularisierungen zum Opfer, zu verschiedenen Zeiten: Das Frauenkloster lag im Groggental; seine Gebäude sind vom Erdboden „verschwunden”; das Männerkloster wird heute wieder durch den Namen erinnert, so, als ob’s noch existierte’ Dabei sind uns Heutigen klösterliche Lebensformen recht fremd. Wenn schon, darf’s ein bisschen Buddhismus sein.

Neue Herren, neue Kirchengemeinde

Das Thema Kirchengeschichte reicht weiter, mit einer Fahrt zu der Schussenrieder Ausstellung und vor allem mit einer Ausstellung in Ehingen zur Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde. Mit dem Aufziehen der neuen – württembergischen – Herren, Anfang des 19. Jahrhunderts, kamen auch „Lutherische” nach Ehingen. Seit genau 150 Jahren besitzt Ehingen eine eigene evangelische Gemeinde mit einem eigenen Pfarrer; 125 Jahre alt ist die Kirche an der Lindenstraße und mit Hilfe des lutherischen Königs von Württemberg bekam die Gemeinde ein stattliches Wohnhaus für ihren Pfarrer – an eben jener Lindenstraße, von der weiter vorn schon mal die Rede war. Die Ausstellung „Neue Herren – neue Konfession in Ehingen” dauert vom 25. Mai bis 18. Juni. Für Ende Mai ist eine Führung durch das Technik-Museum der Familie Schöttle bei Mundingen vorgesehen. Das Stichwort „Alte Klöster – neue Herren” wird erneut aufgetischt, am 28. Juni, auf originelle Art. Galerist Ewald Schrade führt durch die einstige Probstei des Klosters Zwiefalten, in der er heute seine Bilder zeigt; der Ehinger Forstfachmann Josef Stauber führt durch die einstigen Klosterwalder.

Klöster waren ja nicht nur land-, sondern auch waldwirtschaftlich tätig und haben viel getan für die Kultivierung (ein mit Überlegung verwendetes Wort) unserer Landschaft. Damit‘s nicht zu lang wird, erwähnen wir aus dem Programm des zweiten Halbjahres die Ausstellung im Herbst, über die Wasserver- und Entsorgung in Ehingen.