(vf) – Im Silberburg-Verlag ist kürzlich das Buch des Trochtelfinger Rektors i. R. Friedrich Ströbele „Max, der Landstreicher – Meine Erlebnisse als Vagabund in Baden-Württemberg“ erschienen.

Ströbeles Großeltern lebten in Ehingen; als freiwillig „Fahrender“ kam der Enkel, der langjährige Schulrektor im Hohenzollerischen, häufig in den Raum Ehingen, insbesondere nach Munderkingen und erzählt nun von diesen und anderen Fahrten in seinem Erinnerungsbuch. Aus diesem Grund machen wir auf die Neuerscheinung aufmerksam.

Ströbele hat einen teilweise ungewöhnlichen Lebenslauf. Nach dem Lehrerstudium wurde der 1927 als Sohn eines Kaufmanns in Riedlingen geborene, jetzt also 76-Jährige bereits in jungen Jahren Rektor und leitete jahrzehntelang eine große Grund- und Hauptschule. In den Ferien ging er über Jahrzehnte hinweg (zwischen 1963 und 1999) tage- und wochenlang einem ungewöhnlichen „Hobby“ nach: Er ließ sich einen Bart wachsen, zog alte Kleidung an und wanderte als Fahrender bettelnd durchs Land; er schlief wie Fahrende: in den von manchen Gemeinden bereitgestellten Notunterkünften, in Ruinen oder unter offenem Himmel, auch bei winterlichen Temperaturen. Von der Stadtverwaltung Trochtelfingen hatte er sich ein Wanderbuch auf den Namen „Max Unterweger“ ausstellen lassen, damit er sich durch Einträge von Behörden und Privatleuten seinen Aufenthalt bestätigen lassen konnte. Tausende von Einträgen sind das Ergebnis von sicher über hundert Wanderungen durchs Obdachlosenleben.

Als Motiv für seine seltsamen Streifzüge nennt Ströbele, er habe das Leben der Obdachlosen am eigenen Leib erfahren wollen, damit er danach anderen Menschen eindrücklich von einem solchen schweren Leben berichten, sie auf die Nöte Obdachloser ernsthaft aufmerksam machen und so zur Hilfe für Obdachlose anregen könne.

Der Verfasser dieses Buch-Hinweises äußerte im Telefongespräch mit Friedrich Ströbele seinen Zweifel daran, dass Menschen mit offenen Augen und Sensibilität auf eine Veröffentlichung wie die von Ströbele angewiesen seien, um Neues über die Not anderer Menschen zu erfahren. Ströbele hingegen: „Es ist mir vielfach bezeugt worden, dass erst durch meine Schilderungen und Vorträge zahlreiche Zeitgenossen auf die Not auf der Straße aufmerksam wurden – und dass dann mancher auch half.“

Der Verfasser dieses Buch-Hinweises, vf, hatte bei der Lektüre oft einander widersprechende Empfindungen, positive und gar nicht positive. Etwa, wenn der Autor seine „Begegnungen mit der Fastnacht“ schildert: Ströbele erlebt am eigenen Leib die Unfreundlichkeit, ja Härte offizieller Narren gegenüber Außenseitern. Trotzdem will er seine streckenweise geradezu hymnische Verehrung des Narrenwesens nicht aufgeben. Oder ein anderer Einschätzungszwiespalt: Einerseits will Ströbele Verständnis für die Menschen auf der Straße wecken, andererseits liegt ihm doch sehr daran, von möglichst viel prominenten Zeitgenossen Einträge in sein Wanderbuch zu erhalten und diese Einträge dann auch umfangreich in der Neuerscheinung aufzuweisen. Es fällt dem Verfasser dieser Zeilen nicht leicht, den Eindruck „eitel“ zurückzudrängen.

Vf schafft es auch nicht, jemanden zu bewundern, der im Ton der Unschuld eigenes Verhalten folgendermaßen schildert: Ströbele betrat während seiner Ausflüge weg vom bürgerlichen Leben häufig Gaststätten, um etwas zu essen. „Wenn Bedienung oder Wirt fragen, ob ich zahlen könne…, decke ich meine .Karten’ auf und frage, was ich für das Geld, das ich habe, bekommen kann. … Vergisst es das Personal, mich nach meinem .Vermögen’ zu fragen, wirkt aber anständig und tolerant, dann bin ich ehrlich. Ist es aber unfreundlich oder abweisend, dann bestelle ich einfach: Mit Spaß esse ich dann. Geht es aber ans Zahlen, hole ich aus meiner Parka-Tasche ein Hand voll Bettelgeld, meist rote Münzen, lege sie auf den Tisch und fange an zu zählen. Einmal, in Bad Schussenried, zählte ich 173 Pfennige.“ – Gemeinhin nennt man ein solches Verfahren Zechprellerei. Der Wunsch, das reale Leben Obdachloser nachzuleben, rechtfertigt keine Zechprellerei.

Auf dieses Verhalten angesprochen, meint Ströbele zu seiner Rechtfertigung, er habe viele tausend Mark aus seinem Gehalt und auch aus Vorträgen, Veröffentlichungen, Buch etc. für Obdachlosen-Projekte in verschiedenen Orten des In- und Auslands gespendet. Besonders gut findet Ströbele die seit einigen Jahren bestehenden drei, vier „Oasen“ für „Berber“ in Reutlingen. Sie wurden vor allem von Mitgliedern der dortigen ev. Gemeinden eingerichtet, nachdem ein Obdachloser an einem Wintermorgen vor der Tür der Hauptkirche erfroren aufgefunden wurde.

Über Munderkingen schreibt Ströbele unter anderem, er sei ums Jahr 1980 erstmals als Landfahrer dorthin gekommen; er erbat bei Seiler Josef Enderle einen neuen Strick, um seine Hose zusammenzuhalten. Enderles Verwandte hatten in Riedlingen, wo Ströbele aufgewachsen war, eine Seilerei, „die ich noch aus meiner Kindheit kannte. Aus diesem Besuch erwuchs eine Freundschaft und alljährlich bin ich am .Glombigen’ bei Enderle zum Vesper. Inzwischen erlebe ich schon die dritte Generation, und der Kunde Max gehört fast schon zur Verwandtschaft.“ – (Zur Erläuterung des Worts „Kunde“: Geläufig ist es vor allem in der schwäbischen Mehrzahlform „Konda“ und hat hier die alte, aussterbende Bedeutung .Landfahrer, Bettler, Wohnsitzloser).

Als Kind, in den 30er Jahren, kam Ströbele auch öfters nach Ehingen, weil hier seine Großeltern Maria und Konrad Fauler lebten. Konrad war Maschinist in einem großen Betrieb an der „Fabrikstraße“, erinnert sich Ströbele („Fabrikstraße“ war der ursprüngliche Name der Adolffstraße; der „Betrieb“ war wohl die ehemalige Spinnerei). Gern erinnert sich Ströbele auch an seine Verwandte Anna Bausenhart, die jahrzehntelang auf dem Ehinger Rathaus arbeitete.

INFO: F. Ströbele, Max der Landstreicher…, 312 Seiten, fester Einband, 19.90 Euro. ISBN 3-87407-546-X, Silberburg-Verlag Tübingen

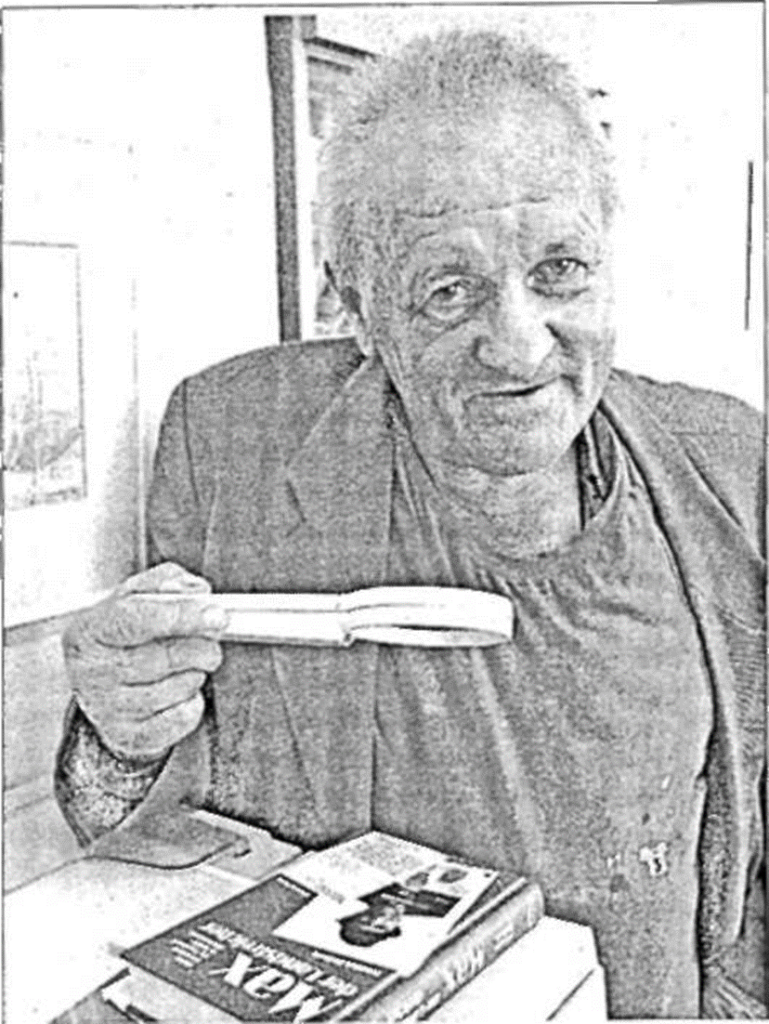

Unser Foto zeigt den sicher höchst seltenen Fall, dass ein echter Landfahrer den Kopf eines „getürkten“ Landfahrers, den von F. Ströbele, auf einem Buchtitel betrachtet (die hier besprochene Neuerscheinung aus dem Silberburg-Verlag). – Landfahrer Metzler, Anfang sechzig, kam kürzlich wieder – wie schon seit Jahrzehnten jedes Jahr mehrfach – ins Ehinger SZ-Gebäude hinterm Schlössle, vermutlich, weil er dort immer höflich und freundlich behandelt wurde, nicht anders als andere Besucher, die wesentlich besser angezogen sind. – Die Lupe hat Herr Metzler immer griffbereit in seiner Jacken- oder Hosentasche dabei. Mitte der 80er Jahre fragte Metzler bei einem seiner Besuche den Verfasser dieser Bildunterschrift: „Sagen Sie mal, der nette ältere Mann einen Stock tiefer ist nie mehr in seinem Zimmer; ist er tot?“ – vf: „Ja, der ist gestorben. Es war mein Vater“

Foto: vf