EHINGEN (vf) Gibt es in Ehingen ein einziges stattliches Gebäude, das früher k°e°i°n Wirtshaus war?? So musste man sich fragen, wenn man dieser Tage mit dem Vorsitzenden der Museumsgesellschaft, Ulrich Köpf, durch die Innenstadt wanderte. Was für Heutige selbstverständlich ist, dass Innenstadt Gebäude vor allem Modehäuser sind, war früher ganz und gar nicht der Fall.

Nicht Mode-, sondern Gasthäuser prägten die große Straße

Modehäuser gab es früher wohl überhaupt nicht an prominenter Stelle in der Stadt. Wer Kleider brauchte und zahlen konnte, ging zu einem der kleinen, meist armen Schneider in einer der Nebengassen. Hingegen dienten viele herausragende Gebäude der Bewirtung und der Beherbergung, dahinter dann die zugehörigen Bauten zur Getränkeherstellung („Bier“). Nach Herbergen bestand früher ein vielleicht größerer Bedarf als heute, weil sich in Ehingen überregionale Verwaltungssitze mit repräsentativen Anhängseln befanden (Reichsritterschaft, vorderösterreichische Regionalverwaltung und Ständevertretung), weil Wallfahrer in die Liebfrauenkirche von weit her kamen, weil Ehingen Geld- und Naturalien Annahmeort auswärtiger Großgrundbesitzer (große Klöster, Uni Freiburg) war. Politische Verhandlungen konnten nicht mit dem Telefon erledigt werden. Briefe oder persönliche Anwesenheit waren nötig.

Eine „kleinräumige“ Wirtschaft – in doppeltem Sinn

Ulrich Köpf hatte für seinen Rundgang durch die Stadt über fünfzig (meist ehemalige) Gasthäuser aufgelistet. Die meisten hatten früher auch eine Brauerei angegliedert. Aus Transport- und Aufbewahrungsgründen war Bier, verglichen mit heute, nur dezentral herzustellen, also waren die Brauereien zahlreich, aber auch klein.

Über Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte hin wurde in und bei Ehingen auch der für die Bierherstellung benötigte Hopfen angebaut, zum Teil, wie im Fall der Stadtwirtschaft, direkt hinterm Gasthaus. Hopfengärten bedeckten früher einen großen Teil der stadtnahen Flächen, Häuser zum Trocknen („Darren“) der Hopfenfruchtstände befanden sich an zahlreichen Stellen der Stadt. Heute noch stehen zwei Gebäude, die einst zum Zweck des Hopfentrocknens gebaut worden waren (auch hier ein Konservierungsproblem!): nördlich des Gasthauses „Rößle“ und südlich des „Schwanens“, hinter dem Hohen Haus.

Getrunken wurde schon immer

Bierbrauer gibt‘s schon lang in Ehingen. Erstmals wird 1384 in Ehingen ein Brauer genannt. Kurz darauf erwerben ein Ehinger Brauer mit dem schönen Namen Wucherer und sein Compagnon Teile des Dorfs Altsteußlingen, waren also betuchte Leute. – Als die Franziskaner in Ehingen Mitte des 17. Jahrhunderts ein Kloster und dazu eine Wallfahrtskirche bauten, wollten sie auch (sicher nicht um Gotteslohn) die Wallfahrer verköstigen und ließen sich im Jahr 1700 die Erlaubnis zum Bierbrauen erteilen. – Welche Bedeutung das Bierbrauen hatte, lässt sich auch daran ablesen, dass das Grundgesetz der Stadt Ehingen im 18. Jahrhundert (der sogenannte Ramschwag‘ische Rezess) vorschreibt, wer in der Stadt Bier und Met sieden darf – und wer nicht.

Ulrich Köpf, früher einer der drei Leiter der Ehinger Flurbereinigungsbehörde, ausgebildeter Vermessungsingenieur und von daher auch mit der Geschichte und Beurkundung von Vermessungen vertraut, benutzte für seine Darlegungen und seinen Stadtrundgang als Quelle neben Webers Stadtgeschichte (1955) den sogenannten Primärkataster von 1823 und die sogenannte Nummernkarte (1821) zur Landesvermessung – Unterlagen, die im Ehinger Vermessungsamt aufbewahrt werden. In dem „Kataster“ wurden erstmals die Immobilienbesitztümer in Ehingen genau verzeichnet.

Laut Kataster von 1823 gab es in Ehingen Hopfenfelder beispielsweise neben der Gaststätte Blumenschein (am Ende der Pfisterstraße), im Grieß, „vor dem Thor“ (Richtung Ulm), „hinter dem Kloster“ (rund um die heutige Hopfenhausstraße), am „Schwarzen Berg“ (nahe der Schwarzen Gasse, an der heute Katharinensteige genannten Fläche) etc.

Auf und ab in der Wirtschaft – in doppeltem Sinn

Noch 1861 wurden stadtnah 20 Morgen Wald „ausgestockt“ (abgeholzt und die Wurzelstöcke entfernt), um auf den frei gewordenen Flächen Hopfen anzubauen. Als Geländenamen hat sich beispielsweise „Fegers Hopfengarten“ erhalten; zwischen B 311 und „Rotem Hau“.

Binnen weniger Jahrzehnte ging der ganze Ehinger Hopfenanbau „da Bach naaa“. Spätestens nach dem Ersten Weltkrieg war alles passé. Nicht nur das Mitte der 1971 abgebrochene große Hopfenhaus war eine Investition in diesen zunächst wachsenden Wirtschaftszweig, sondern auch beispielsweise das 1960 abgerissene frühere Druckereigebäude der Ehinger Zeitungsverleger-Familie Feger hinter dem Schlüssle, erbaut 1878 von einem „Prof. Baur“.

Die Brauer hatten eigene Brunnenhäuser

Zu den Brauereien gehörten früher auch „Brunnenhäuser“, unter denen sich heute kaum einer etwas vorstellen kann. Als es noch wenige – oder nicht genügend saubere – Brunnen in der Stadt gab, holten die Brauer das benötigte Wasser in der Schmiech, unterhalb der Stadtpfarrkirche, und nördlich der einstigen Eisengießerei Knapp (heute Katharinensteige). Und bauten sich nahe der Schmiech eigene Häuslein, um das Schöpfen zu erleichtern. Das Brunnenhäusle an der Schwarzen Gasse wurde 1878 abgebrochen.

Am Beginn ganz feierlich

Die ersten Gasthäuser in Ehingen, so Köpf, waren nach den vier Evangelisten benannt, „Engel“ (Mensch) für den Heiligschrift-Schreiber Matthäus, „Löwe“ für Markus, „Ochsen“ (Stier) für Lukas und „Lamm“ für Johannes. Laut Ulrich Köpf war die Verwendung von Evangelisten-Namen für Wirtshäuser im Mittelalter ganz üblich. Beim „Engel“ lässt sich nur noch vermuten, wo er einst stand, nämlich dort, wo sich jetzt das Amtsgericht (früheres Verwaltungs- und Ratsgebäude der vorderösterreichischen Stände) befand. Der „Löwe“ befand sich ursprünglich dort, wo heute Hörgeräte Langer ist, später am einstigen unteren Eingang der Stadt, direkt vor der Stadtmauer (heute noch ein stattliches Gebäude, neben Jet-Tankstelle). Das „Lamm“ bringt sich älteren Ehingern heute noch durch die Benennung eines ansteigenden Straßenstücks in Erinnerung; in dem Gebäude befindet sich heute das Geschäft „Betten-Krieger“. Der „Ochsen“ überlebte als einziger aus diesem „Quartett“.

Die meisten frühen Gaststättennennungen stammen aus dem 17. Jahrhundert – wohl eine eher zufällige Folge der „Aktenlage“. Von den im Lauf von vier Jahrhunderten gut fünfzig bekannt gewordenen historischen Gaststätten wollen wir im Folgenden nur einige wenige nennen, vor allem „verschwundene. Wo heute das „Bistro Fun“ sich befindet, an der oberen Hauptstraße war früher eine chinesische Gaststätte, davor einige Jahrzehnte das .Café Kronprinz“, vor allem aber jahrhundertelang eine der ursprünglich zwei „Ochsen“-Wirtschaften der Stadt: Zum Unterschied zum „Ochsen“ in der Schulgasse („der rote…“) wurde der an der Hauptstraße „der weiße“ genannt. – Der (soweit bekannt) erste „Bären“ befand sich in dem Gebäude neben jenem Weißen Ochsen (heute Buchhandlung König) und wurde später an die Pfisterstraße verlegt. Aus dem Hauptstraßen-„Bären“ gingen zwei beachtliche Männer hervor: der Pfarrer, Erd- und Kunstgeschichtsforscher Josef Probst (geb. 1823) und der Breslauer Theologieprofessor Ferdinand Probst (geb. 1816).

Die einstige „Krone“ (heute Raiba) wurde aus besonderem Grund mindestens zweimal erbaut. Als Ehingen ans Eisenbahnnetz angeschlossen und zu diesem Zweck die Straße von der Stadtmitte zum Bahnhofsgebäude verlegt wurde, wurde auch der Gasthof nochmals neu aufgebaut, etwas verschoben (1868).

Gastwirt und Oberschaffner

Das stattliche Gebäude Romer (seit kurzem Textil Öchsle) war einst ebenfalls Gaststätte, wie viele Großbauten an der Hauptstraße. Sie hieß damals Ilge“ (alt, für „Lilie“). Einer der Wirte war im 18. Jahrhundert auch Pacht-Einnehmer der in Ehingen begüterten Universität Freiburg, er war „Oberschaffner“. Was Späteren als Inbegriff eines kleinen Eisenbahnbeamten vorkommt, war damals ein angesehener, mit gutem Einkommen verknüpfter Beruf. Mehrere Gaststätten hatten Säle für größere Veranstaltungen. Nur selten waren es früher Stadtverwaltungen, die solche Bauten erstellten. Das, was jetzt vielleicht bei zunehmender Staatsverschuldung wieder kommt, nämlich öffentlich erledigte Aufgaben durch private Investoren erledigen zu lassen, das war früher selbstverständlich: Hallen waren Wirtschaftsunternehmen, von Wirtschaftenden zu erstellen und zu erhalten.

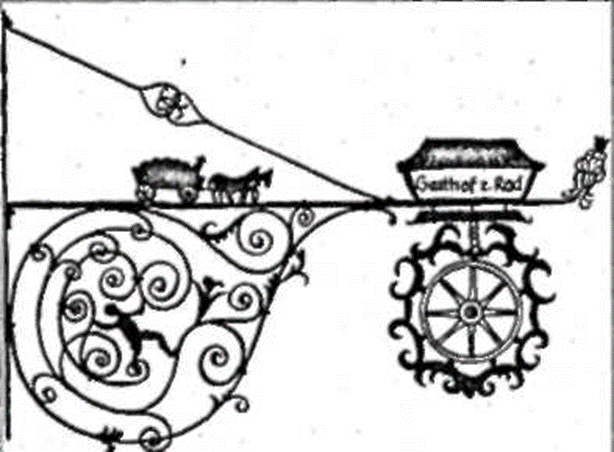

Wirtshausschild in der Hauptstraße Das Schild des einstigen Gasthauses zum Rad an der oberen Hauptstraße, einst ein stattliches Gasthaus, aber inzwischen schon lang so gut Vergangenheit wie Dutzende anderer Wirtshäuser und Kneipen in Ehingen (entnommen aus der Stadtgeschichte von Pfarrer Weber)

Wirtin – Patronin des Klosters

Weil vor einigen Monaten feierlich an einen Herrn von Staufenberg aus dem 17. Jahrhundert und an seine Bedeutung für die Entstehung des einstigen Franziskanerklosters erinnert wurde, wollen wir eine „Fußnote“ aus Ulrichs Kopfs Vortrag erwähnen: Auch andere Leute, „oifachere Leit“, spielten eine Rolle für dieses Kloster. Ulrich Köpf erwähnte, dass in der Haus-Chronik des Klosters die einstige Rößle-Wirtin Ursula Blau „Patronin und Mutter“ der Ehinger Franziskaner genannt wird und ihr Sohn Caspar Blau „Geistlicher Vater“ des Klosters. Ältere Ehinger erinnern sich ans „Blaufeld“. Woher der Name? – Nun, das Gasthaus gehörte einst einem Stadtschreiber Blau. Gastwirte übten öfters mehrere Berufe zugleich aus – sicher aus verschiedenen Gründen (auch ein Ehinger Feger war im 19. Jahrhundert zeitweilig nebenher Wirt, in der. „Traube“).