(vf) – Gute Werke müssen nicht teuer sein. Ein kleines Beispiel. Wochenmarkt in Ehingen. In der Oberen Hauptstraße, seit Jahren immer wieder an derselben Stelle, musiziert eine Gruppe Russen. Sie stellen sich auf eine oberschwäbische Straße und betteln, weil in ihrer Heimat Petersburg selbst gute Musiker noch weniger verdienen als sie hier mit Straßenmusik im Westen. Leider stehen sie ganz allein und verlassen da mit ihren Instrumenten; schwäbisch gschwätzt: Koi Sau hait zua. Vf stellt sich vor die Musiker hin, freut sich (erkennbar) über ihre gelungenen musikalischen Scherze oder ihre virtuos gespielten Passagen, spendet Beifall. Die Mienen der Musiker hellen sich sichtlich auf. Gut, gut – vf legt nachher auch was ins Körble, etwas nicht aus Metall. Aber schon allein, dass einer ihnen zugehört und geklatscht hat, tat dem Quartett sichtlich gut. Vf hörte gewissermaßen demonstrativ zu. Manchmal gelingt es ihm durchs Stehenbleiben und Beifall geben, dass auch einzelne andere seiner Landsleute das tun. Die meisten Vorbeigehenden hätten dazu war fünf oder zehn Minuten Zeit, aber „zu so einem Pofel hin stehen“, zu diesen Bettelmusikanten, da, neee !!!!! das wollen die meisten nicht. Und dabei könnten sie alle ganz billig ein kleines gutes Werk tun.

Kategorie: 2003

26.09.2003 | Kommentar: Das Angebot ging ins Leere.

In Allmendingen wurde letzthin großer Aufwand getrieben, um junge Leute über Angebote in der Gemeinde zu informieren und auf diese Art in die Gemeinde zu integrieren. Das Angebot ging ins Leere.

Veit Feger

Wahrscheinlich hatten bei irgend einem dieser bemühten Abende (liebe junge Leute, was wünscht ihr euch denn??? Bitte, sagt’s doch, lasst es uns wissen, wir tun alles alles für euch) einige wenige Jugendliche gesagt: „Ach, wir wissen ja nicht, was wir tun sollen, wohin wir uns wenden können, es ist ja alles so so so schwierig” etc. etc.

Wer dann zu dem mit viel Aufwand vorbereiteten Nachmittag kam, das waren die Organisatoren.

Aber wer nicht kam, das waren die jungen Leute.

Was sich in der Gemeinde Allmendingen zutrug, ist kein Einzelfall. So was passiert meist dann, wenn man versucht, Bedürfnisse zu befriedigen, die gar nicht ernstlich vorhanden sind. Solche Veranstaltungen gibt’s noch mehr. Wahrscheinlich sind es auch an diesem Wochenende mehrere gutgemeinte Termine im Raum Ehingen, die an den Bedürfnissen der Angesprochenen vorbeigehen. Den Anbietern darf man sagen: Wo ein wirkliches Bedürfnis im Bereich Bildung, Lernen, Besinnung, Meditation vorhanden ist, da schaffen es die ernstlich Bedürftigen in unserem Land, mit unseren für jeden vorhandenen Möglichkeiten dieses Bedürfnis zu erfüllen, ohne dass besonders Bemühte ihnen erst was anbieten müsse.

07.09.2003 | 1978-2003 – manches ist sehr anders geworden

RAUM EHINGEN (vf) – Hochsommer 2003: weniger Gemeinderatssitzungen, weniger Hauptversammlungen, weniger Feste – also mehr Zeit, einen Blick in frühere Bände der Ehinger Heimatzeitung zu werfen und interessante oder amüsante Nachrichten aus früheren Jahren auszuwählen. Wir gehen wieder 25 Jahre zurück, in eine Zeit, an die sich ein Teil unserer Leser erinnert- – Was fällt SZ-Mitarbeiter vf im Sommer 2003 bei der Lektüre von Zeitungsnachrichten aus dem Sommer 1978 im Raum Ehingen auf?

Granheimer in England. Mitglieder des örtlichen Sportvereins besuchen eine Gemeinde jenseits des Kanals. In Fußballspielen gegen Elfs der „zweiten Division der District League“ werden Tore geschossen von Baier, Frech, Linsenbolz, Buck, Rack, Beiz. Besichtigungsziel ist unter anderem eine große Apfelmosterei. So etwas gibt’s zur Überraschung der Schwaben auch auf der britischen Insel.

Um den Wanderpokal des Ehinger Oberbürgermeisters Wilfried Henger kämpfen verschiedene Ehinger Vereine in einem Geschicklichkeitsturnier.

Bei einem Sommerfest des „SB-Warenhauses Schlecker“ (den Namen Schleckerland gab’s noch nicht) werden vom Veranstalter als Attraktionen hervorgehoben: ein „Berliner Doppeldecker-Bus und die Vorführung von Heißluftherden.

Das „traditionelle Oberstadioner Schlossgartenfest“ findet statt. Der damalige Graf Zdenko von Schönborn stellt den „schattigen Schlossgarten“ auch für einen „Feldgottesdienst“ zur Verfügung. Unter anderem tritt die „Chorgemeinschaft Oberstadion – Obermarchtal – Zwiefaltendorf“ auf. Veranstalter ist der örtliche Liederkranz.

Die Allmendinger Faustball-Abteilung (gibt‘s inzwischen schon lange nicht mehr) veranstaltet ein Turnier auf drei Spielfeldern. Mit dabei ist auch eine Mannschaft der Ehinger Polizei.

Die Munderkinger Bekleidungsfirma Falch versucht nach einem wirtschaftlichen Niedergang jetzt, im Sommer 1978, ein „Comeback“ mit hochwertiger Kindermode. Zugeschnitten werden die Kleidungsteile in Munderkingen, genäht werden sie nicht mehr hier, sondern in Niederbayern und Tunesien, wo die Löhne günstiger sind. Der Kinderkleider-Markenname klingt Französisch, weil das besser klingt und ziehen soll. – Brigitte und Hagen Falch erzählen der SZ einiges aus der Firmengeschichte. „Bis 1974 kam die Herrenwäschefabrik Falch kaum mit der Lieferung nach: „C & A“ orderte beispielsweise auf einen Schlag 60.000 Teile.“ Dann kam der Einbruch infolge billigerer Lieferungen aus der DDR und aus „Entwicklungsländern“. H. Falch: „Quelle-Versand kauft jetzt Hemden in der DDR für 60 Pfennig das Stück und verkauft sie für 4 Mark; für 60 Pfennig bekommen wir gerade den Stoff“, V o r diesem für die Munderkinger Firma schrecklichen Preiskampf arbeiteten 80 Personen in der Bekleidungsfabrik Falch, vorwiegend Frauen. – Die 1200 Quadratmeter früherer Produktionsfläche in Munderkingen sollen jetzt, im Sommer 1978, vermietet werden.

Beim Sommerschlussverkauf 1978 werben in der Ehinger SZ unter anderem die Ehinger Firmen Möbel-Decker, „TV-Hi-Fi Elektro“ Pfeifer, Zweirad-Fahrzeuge Bloching, Auto-Schwaiger, Mieder-und Wäschewaren Steinhauser, Juttas Nähtruhe, Mode Siessegger, Bekleidungshaus Joka-Josten, „Texty“-Moden, Spielwaren Münk, Baumaterialien Schelle, Schuhhaus Cornelius Schleker, Nähmaschinen-Rothenbacher, Radio Cremans. Hausratbedarf Romer, Reste-Quelle, Sportmoden KüNie, Laras Laden, Carl Braun-alles Firmen, die es heute nicht mehr gibt. Einige Firmen halten bis in unser Jahr2003 durch: unter anderen Schuhhaus Brunner, Betten-Krieger, Hofmann Moden, Sanitätshaus Baur, Ega-Boutique, Boschdienst und Gartengeräte Radi. Aus Munderkingen werben damals u.a. folgende Firmen in der Ehinger Schwäbischen Zeitung: die Schuh- bzw. Bekleidungshäuser Müller, Bäuerle, Fuchs, das Lebensmittelgeschäft „IFA -VIVO“. Nochmals Anzeigen:- Das Ehinger „Kurbad Dreher“, Schafmarktstraße, und Heilpraktiker Helmuth Junger, Schulgasse.

31.08.2003 | Biergärten – heute so modern wie im 19. Jh.

EHINGEN (vf) – In diesem Sommer wurden in Deutschland die Biergärten wiederentdeckt, scherzt man derzeit. Tatsächlich wurde die Möglichkeit, vor oder hinter einem Gasthaus im Freien zu sitzen, wenn irgendwo möglich, gern genützt. – „Biergarten“ – das klingt bei uns nach Gemütsruhe, Bequemlichkeit, nach „uralt“ – ist es aber strenggenommen nicht. Der Vorsitzende der Ehinger Museumsgesellschaft, Ulrich Köpf, kombinierte einen stadtgeschichtlichen Rundgang und eine nette Biergarten Einkehr dieser Tage mit interessanten Darlegungen zur Ehinger Gaststättengeschichte. Das war die Grundlage für diesen Zeitungsbericht; Fazit: Biergärten haben Geschichte, sie sind „Entdeckungen“ oder „Entwicklungen“ des 19. Jahrhunderts, Zeichen eines zunehmenden Reichtums der Menschen, verglichen mit vorausgegangenen Jahrhunderten, bedingt durch das Fallen der Stadtmauern, die Erweiterung der Siedlungen über ihre bisherigen Grenzen, Biergärten haben zu tun mit der Bereitschaft, Reichtum zu zeigen und nicht nur im vor vielen Augen abgeschirmten Innenraum eines Gasthauses Speise und Trank zu genießen. – In Ehingen wie anderswo entstanden Biergärten vor allem in der wirtschaftlich aufstrebenden Zeit nach dem Siebzigerkrieg des 19. Jahrhunderts (Reichseinigung und damit größere Märkte mit gleicher Währung, zunehmend bessere und billigere Verkehrsverbindungen durch die Eisenbahn, Zunahme wissenschaftlicher und technischer Entdeckungen und Neuerungen). Bei dem Rundgang durch Ehingen zeigte Ulrich Köpf, wo sich früher Biergärten (auch Kegelbahnen und Tanzsäle als weitere Gastro-Vergnügungsorte) befanden – und wo in den letzten Jahren neue entstanden sind. Die meisten früheren Biergärten bestehen heute nicht mehr. – Zum guten Schluss kehrte die Runde heimatgeschichtlich Interessierter in einem Biergarten ein. Schauen wir uns nun ein bisschen in der Geschichte und Gegenwart der Biergärten um. Da war der Biergarten des einstigen Gasthauses „Blumenschein“. Die Wirtschaft entstand zu Beginn des 19. Jahrhunderts, außerhalb der Stadtmauer, als Schankstätte, ohne Brauerei: Zu Zeiten, als die meisten Gastwirte brauten, ist das hervorzuheben. An das Gasthaus schlossen sich eine Kegelbahn und Hopfengärten an. Da war beispielsweise der Biergarten des Gasthauses „Blaufeld“ (heute Landmaschinen und Gartengeräte Radi; „Blaufeld“ genannt nach seinem einstigen Besitzer Blau). Das Gasthaus befand sich auf der Nordseite der Spitalstraße, der Biergarten auf der Südseite, beides ebenfalls außerhalb der Stadtmauer. In den Fünfziger Jahren war der Blaufeld-Garten noch gern besucht; die Stadtkapelle gab hier Konzerte, wie sich der Verfasser dieser Zeilen erinnert. Zum „Blaufeld“ gehörte ebenfalls eine Kegelbahn (heute Grundstück Dr. Rödl). Auch der „Württemberger Hof“ am Eck Bahnhofstraße/Hindenburgstraße (1870 -1918, danach Wohnhaus- und Vereinsheimgebäude) hatte einen schönen Biergarten, auf der Südseite des Gasthofs, zur Schmiech zu. Das nahe „Amadeus“ hat inzwischen die Biergarten-Tradition in dieser Ecke der Stadt wieder aufgegriffen. Auch das Gasthaus „Harmonie“, 1865 am Stadtrand erbaut (um 1900 aufgegeben, später Gärtnerei Zeller, heute [2014] Altenheim) besaß wohl einen Biergarten. Ein früher einmal bestehender, inzwischen großzügig neugebauter Biergarten befindet sich beim Gasthaus „Paradies“. Auch dieses Wirtshaus war außerhalb der Stadtmauer Ende des 19. Jahrhunderts erbaut worden. Bekanntester Biergarten: beim Gasthaus „Linde“. Der wohl berühmteste Biergarten war der beim Gasthaus „Linde“. Auch hier befand sich das Gasthaus auf der Nordseite der nach dem Gasthaus benannten Straße, der Biergarten auf der Südseite. Süden – das war außerhalb der Stadtmauer, wo es Platz gab. Der Biergarten war wie der des „Blaufelds“ durch seine schönen hohen Bäume gekennzeichnet und besaß einen eigenen Pavillon für musizierende Ensembles. Ältere Ehinger erinnern sich noch an die Konzerte der Stadtkapelle. Gastwirte, die in der engen Innenstadt in eine Ausweitung ihres Angebots investieren wollten, taten das am ehesten in Säle (für Feiern und Tänze); es gab früher vergleichsweise weit mehr Gasthaussäle als heute (im einstigen „Hirsch“, ab 1823, im einstigen „Kreuz“, ab 1810, im „Schwanen“, im „Ochsen“, in der einstigen „Traube“ (1823), in der einstigen „Krone“). Heute kann man sich unter anderem bei folgenden Gaststätten im Freien niederlassen: Highlander, Dionisos, Alte Molke, Schwanen, Villa Max, Amadeus, KuBa, Wolfert, Ambiente, Büchele, Saurücken, Ernsthof, dazu bei weiteren Bistros und Eisdielen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit).

20.08.2003 | Bauunternehmen ist insolvent

KIRCHEN (vf) – Die Bauunternehmung Friedrich Hess beantragte am Dienstag die Eröffnung des Insolvenzverfahrens wegen Zahlungsunfähigkeit. In einer Pressemitteilung schreiben die Geschäftsführer Horst Möhrle und Peter Schuster-Hess, der Schritt sei notwendig, „weil wir die laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr erfüllen können. Dieser Zustand wurde durch die anhaltend schlechte Baukonjunktur, die damit verbundene schlechte Auftragslage und den Preisverfall hervorgerufen. In unserer Region hat sich die Situation in der jüngsten Vergangenheit dramatisch verschlechtert.“ Den entscheidenden Ausschlag zum Insolvenzantrag gab, so H. Möhrle gestern auf Anfrage der SZ, ein Text im Allgemeinen Teil eben dieser Schwäbischen Zeitung am Wochenende, in der angekündigt wird, dass die „Kommunen im Land in den nächsten drei Jahren ihre Bau-Aufträge um vierzig Prozent zurückfahren werden – finanzbedingt. Nun ist das Bauunternehmen Hess mit seiner Ausrichtung auch auf Straßenbau auf Aufträge von Kommunen angewiesen. „Es tut weh“, sagt Möhrle, „aber wenn man sieht, dass es nur noch schlechter werden kann, bringt es nichts, sich verstärkt zu verschulden.“ Derzeit beschäftigt das Unternehmen 46 Personen, davon 9 im Verwaltungs- und Planungsbereich. Von Wasserkopf kann man da nicht insolvent sprechen. Die Beschäftigten erhielten ihre Juli-Löhne noch nicht, aber es gibt einen Topf, in den sämtliche Betriebe einzahlen müssen und der in solchen Fällen einspringt. Nach einem Gespräch von Horst Möhrle und Peter Schuster-Hess gestern mit dem Insolvenzverwalter scheint festzustehen, dass die beiden Geschäftsführer, der eine seit 17, der andere seit 20 Jahren bei der Firma, von der Geschäftsführung nicht schnall-fall ausgeschlossen werden; der Insolvenzverwalter scheint an ihrem Können interessiert, wenn es darum geht, ob etwas vom Unternehmen gerettet werden kann. Horst Möhrle resigniert: Unsere Firmenphilosophie qualitätsbewusster Arbeit zahlte sich nicht aus.

20.08.2003 | Carl Scheffold erzählt von Kindheit und Auswanderung

VOLKERSHEIM / EHINGEN (vf) – Bald hundertjährig lebt Carl Scheffold in einem der Hochhäuser am Ehinger Wenzelstein, betreut von seiner einiges jüngeren, ebenfalls aus der Pfarrei stammenden Ehefrau. – Vor einigen Jahren ließ sich der aus Kirchbierlingen stammende Lehrer Anton von Carl Scheffold über sein Leben bis zur ersten Auswanderung in die USA in den 20er Jahren und zur ersten Rückwanderung in den 30er Jahren erzählen. Aus diesem Text veröffentlichen wir einiges. Die Ehinger SZ hat selbst vor anderthalb Jahrzehnten schon einmal größer über das ungewöhnliche Leben Scheffolds, vor allem die Auswanderung in den 20er Jahren in die USA, berichtet.

Scheffold hat den weit größeren Teil seines Lebens in Nordamerika verbracht. Als über Achtzigjähriger kam er in die schwäbische Heimat zurück, um hier den weiteren Ruhestand zu verbringen. Seine Kinder und Enkel leben weiterhin in den USA.

Hören wir nun Carl Scheffold zu.

„Mein Vater Cyprian wurde als fünftes von acht Kindern meines Großvaters Gottfried und der Franziska geb. Stocker geboren. – Cyprians Vater hatte in Volkersheim ein kleines, leerstehendes Gehöft erworben. Er schlug sich mit einer kleinen Molkerei und einem Krämerladen durch. Auch mit der Landwirtschaft fing er an. Die erste Kuh kaufte er bei einem jüdischen Handelsmann auf Pump und gab als Anzahlungsrate das Kalb. – In der Molkerei stellte er Käse her. Seine Spezialität war Limburger Käse, in unserer Gegend auch als Backsteinkäse bekannt. Wir, die Enkelkinder, wurden mit dem Leiterwägele in die umliegenden Dörfer geschickt, um dort den Käse zu verkaufen. Man hatte uns eingeschärft, nicht eher heimzukommen, als bis alles verkauft war. Das sollten wir auch den Kunden sagen, um deren Mitleid zu wecken. Mein Vater lernte den Beruf des Schneiders, heiratete im Juni 1905 und kaufte in Kirchbierlingen ein kleines Haus für 5 000 Mark, wovon er 2 000 Mark anzahlen konnte. Den Rest galt es mühsam abzustottern.

Wir waren vier Kinder: ich war der älteste, 1906 geboren. Es folgten Martha, Gottfried und Franziska.

In meiner Jugendzeit war Schmalhans Küchenmeister. Deshalb schaffte sich mein Vater zwei Geißen, mehrere Hasen, zehn Hühner, sechs Bienenvölker an. Außerdem hatten wir Tauben, Kanarienvögel und sogar ein Eichhörnchen. Dieses lebte in einem senkrechten, fünf Meter hohen Drahtverschlag. – Nicht zu vergessen das Mastschwein, das im“ Winter geschlachtet wurde. Hinter dem Haus besaßen wir einen kleinen Obstgarten; vor dem Haus lag das Gemüsegärtchen und daneben stand der Brunnen. Vater arbeitete von 6 Uhr am Morgen bis meistens 8 Uhr am Abend, am Samstag oft auch die Nacht durch bis 3 oder 4 Uhr am Morgen, wenn ein Sonntagsanzug fertig sein musste. – Ein Anzug kostete damals (um 1910) 25 bis 30 Mark. Die meisten Kunden zahlten ein paar Mark an und stotterten dann monatlich 2-3 Mark ab.

Würste getragen, keine gekriegt

Im Sommer 1914, ich war 8 Jahre alt, fand in Kirchbierlingen ein Radfahrfest statt. Durch das Girlanden-geschmückte Dorf gab es einen Umzug. Ich durfte das Täfelchen des Radfahrvereins Reute tragen. Sechs oder acht rote Würste hingen an der Tafel, das war für mich Knirps ein ziemliches Gewicht. Aber eine Wurst bekam ich keine. Das werde ich nie vergessen und es ärgert mich noch heute! Eine rote Wurst war damals etwas Besonderes. Zum Trost erhielt ich nur einen „Waffelbruch“ und ein Fläschchen Limonade.

Der erste Weltkrieg

Zwei Monate nach diesem Ereignis begann der Erste Weltkrieg. Vater, damals 38 Jahre alt, musste sofort einrücken. Ich erinnere mich: Als ich am Sonntag, 2. August 1914, aus der Kirche heimkam und in die Schneiderbude trat, saß dort mein Vater auf der Holzkiste und weinte. Auf meine Frage, was los sei, sagte er: „Mein lieber Bub, ich muss morgen in den Krieg und muss euch Kinder und die Mutter verlassen.“

Als wir Kinder am nächsten Tag aufstanden, war Vater schon fort, ohne von uns Abschied zu nehmen. Ich glaube, es hätte ihm zu wehgetan.

Eines Tages im Herbst 1915 wurden etwa 30 russische Kriegsgefangene in Kirchbierlingen einquartiert. Sie marschierten mit einem Wachmann ins Dorf und sangen: „Kosavo, Kosavo, Kosiemei Jop.“ – Wir Buben liefen nebenher und sangen gleich mit, was den Russen Spaß machte. – Sie wurden dann an die Bauern verteilt, wo sie in Feld und Hof arbeiten mussten und auch bei der Anlegung eines Schienenwegs mit Loren am Kailberg. Das Essen war im Krieg immer knapp. Es gab kein Weißbrot mehr und keine Wecken; das Schwarzbrot war mit Kleie oder Kartoffeln gestreckt. Schwarzer. Brei, Linsen und Erbsen, Kartoffeln und Ziegenmilch waren in unserem Hause die Hauptnahrung. Grieben waren ein Hochgenuß. Mein Bruder und ich halfen bei den Bauern: Rüben und Kohlraben setzen, hacken und Disteln stechen. Steine lesen, bei der Heu- und Getreideernte helfen, Kartoffeln und Obst klauben, Vieh hüten… Der Lohn war lächerlich gering, aber die Hauptsache war für Mutter, dass wir beim Bauern essen konnten und noch etwas nach Hause brachten. – Gelegentlich holten wir im Wald junge Raben aus dem Nest und brachten sie der Mutter zum Braten. Sie schmeckten vorzüglich, wie junge Tauben. – Zum Fröschen gingen wir auch; das war damals nicht verboten. Es gab jede Menge davon, besonders am Wartbach. Als der erste Weltkrieg zu Ende ging, war ich zwölfeinhalb Jahre alt. Mein Vater kehrte unversehrt heim. Mutter, mein Bruder und ich haben ihn 1918 an einem Herbsttag abends um 22.30 Uhr in Ehingen vom Bahnhof abgeholt, zu Fuß.

Foto: Das Ehepaar Scheffold Mitte der 90er Jahre.

Auf dem Heimweg fragte ich Vater: „Wie viele Franzosen hast du erschossen?“ – Vater sagte: „Keinen. Gott sei Dank. Das sind ebenso Leute wie wir.“ Das gefiel mir durch Propaganda berieselten Burschen gar nicht. Ein solcher Vater, der nicht einen einzigen Franzosen erschossen hat!!

Ein halbes Jahr später kam ich aus der Schule und musste ungefragt -ich wollte Kaufmann werden – das Schneiderhandwerk erlernen. Mutter sagte: „Vater braucht dich. Wir haben nicht das Geld, einen Gesellen einzustellen. Du kannst aber auch zu den Bauern gehen, als Knecht, Mist laden und Kühe putzen.“ – Jetzt wusste ich es!! – Also wurde ich eben schweren Herzens ein Schneider.

Als ich meine Gesellenprüfung hinter mir hatte, hielt ich es zu Hause nicht mehr aus. Ich wollte raus; ich sagte zu den Eltern: Ich gehe auf die Walz – Man wollte sich jetzt nichts mehr sagen lassen, man war jetzt wer, man war ja alt genug und wußte alles besser als die Alten, und man wollte frei sein vom Elternhaus.

Die Mutter wollte mich nicht gehen lassen, aber mein Vater sagte: Lass ihn nur gehen; er soll erfahren, wie fremdes Brot schmeckt. – ‘ Wie das mit dem „fremden Brot“ ablief, davon erfahren wir in der nächsten Folge etwas.

15.08.2003 | Beim Landfahrerleben-Kennenlernen kam der Rektor auch nach Munderkingen

(vf) – Im Silberburg-Verlag ist kürzlich das Buch des Trochtelfinger Rektors i. R. Friedrich Ströbele „Max, der Landstreicher – Meine Erlebnisse als Vagabund in Baden-Württemberg“ erschienen.

Ströbeles Großeltern lebten in Ehingen; als freiwillig „Fahrender“ kam der Enkel, der langjährige Schulrektor im Hohenzollerischen, häufig in den Raum Ehingen, insbesondere nach Munderkingen und erzählt nun von diesen und anderen Fahrten in seinem Erinnerungsbuch. Aus diesem Grund machen wir auf die Neuerscheinung aufmerksam.

Ströbele hat einen teilweise ungewöhnlichen Lebenslauf. Nach dem Lehrerstudium wurde der 1927 als Sohn eines Kaufmanns in Riedlingen geborene, jetzt also 76-Jährige bereits in jungen Jahren Rektor und leitete jahrzehntelang eine große Grund- und Hauptschule. In den Ferien ging er über Jahrzehnte hinweg (zwischen 1963 und 1999) tage- und wochenlang einem ungewöhnlichen „Hobby“ nach: Er ließ sich einen Bart wachsen, zog alte Kleidung an und wanderte als Fahrender bettelnd durchs Land; er schlief wie Fahrende: in den von manchen Gemeinden bereitgestellten Notunterkünften, in Ruinen oder unter offenem Himmel, auch bei winterlichen Temperaturen. Von der Stadtverwaltung Trochtelfingen hatte er sich ein Wanderbuch auf den Namen „Max Unterweger“ ausstellen lassen, damit er sich durch Einträge von Behörden und Privatleuten seinen Aufenthalt bestätigen lassen konnte. Tausende von Einträgen sind das Ergebnis von sicher über hundert Wanderungen durchs Obdachlosenleben.

Als Motiv für seine seltsamen Streifzüge nennt Ströbele, er habe das Leben der Obdachlosen am eigenen Leib erfahren wollen, damit er danach anderen Menschen eindrücklich von einem solchen schweren Leben berichten, sie auf die Nöte Obdachloser ernsthaft aufmerksam machen und so zur Hilfe für Obdachlose anregen könne.

Der Verfasser dieses Buch-Hinweises äußerte im Telefongespräch mit Friedrich Ströbele seinen Zweifel daran, dass Menschen mit offenen Augen und Sensibilität auf eine Veröffentlichung wie die von Ströbele angewiesen seien, um Neues über die Not anderer Menschen zu erfahren. Ströbele hingegen: „Es ist mir vielfach bezeugt worden, dass erst durch meine Schilderungen und Vorträge zahlreiche Zeitgenossen auf die Not auf der Straße aufmerksam wurden – und dass dann mancher auch half.“

Der Verfasser dieses Buch-Hinweises, vf, hatte bei der Lektüre oft einander widersprechende Empfindungen, positive und gar nicht positive. Etwa, wenn der Autor seine „Begegnungen mit der Fastnacht“ schildert: Ströbele erlebt am eigenen Leib die Unfreundlichkeit, ja Härte offizieller Narren gegenüber Außenseitern. Trotzdem will er seine streckenweise geradezu hymnische Verehrung des Narrenwesens nicht aufgeben. Oder ein anderer Einschätzungszwiespalt: Einerseits will Ströbele Verständnis für die Menschen auf der Straße wecken, andererseits liegt ihm doch sehr daran, von möglichst viel prominenten Zeitgenossen Einträge in sein Wanderbuch zu erhalten und diese Einträge dann auch umfangreich in der Neuerscheinung aufzuweisen. Es fällt dem Verfasser dieser Zeilen nicht leicht, den Eindruck „eitel“ zurückzudrängen.

Vf schafft es auch nicht, jemanden zu bewundern, der im Ton der Unschuld eigenes Verhalten folgendermaßen schildert: Ströbele betrat während seiner Ausflüge weg vom bürgerlichen Leben häufig Gaststätten, um etwas zu essen. „Wenn Bedienung oder Wirt fragen, ob ich zahlen könne…, decke ich meine .Karten’ auf und frage, was ich für das Geld, das ich habe, bekommen kann. … Vergisst es das Personal, mich nach meinem .Vermögen’ zu fragen, wirkt aber anständig und tolerant, dann bin ich ehrlich. Ist es aber unfreundlich oder abweisend, dann bestelle ich einfach: Mit Spaß esse ich dann. Geht es aber ans Zahlen, hole ich aus meiner Parka-Tasche ein Hand voll Bettelgeld, meist rote Münzen, lege sie auf den Tisch und fange an zu zählen. Einmal, in Bad Schussenried, zählte ich 173 Pfennige.“ – Gemeinhin nennt man ein solches Verfahren Zechprellerei. Der Wunsch, das reale Leben Obdachloser nachzuleben, rechtfertigt keine Zechprellerei.

Auf dieses Verhalten angesprochen, meint Ströbele zu seiner Rechtfertigung, er habe viele tausend Mark aus seinem Gehalt und auch aus Vorträgen, Veröffentlichungen, Buch etc. für Obdachlosen-Projekte in verschiedenen Orten des In- und Auslands gespendet. Besonders gut findet Ströbele die seit einigen Jahren bestehenden drei, vier „Oasen“ für „Berber“ in Reutlingen. Sie wurden vor allem von Mitgliedern der dortigen ev. Gemeinden eingerichtet, nachdem ein Obdachloser an einem Wintermorgen vor der Tür der Hauptkirche erfroren aufgefunden wurde.

Über Munderkingen schreibt Ströbele unter anderem, er sei ums Jahr 1980 erstmals als Landfahrer dorthin gekommen; er erbat bei Seiler Josef Enderle einen neuen Strick, um seine Hose zusammenzuhalten. Enderles Verwandte hatten in Riedlingen, wo Ströbele aufgewachsen war, eine Seilerei, „die ich noch aus meiner Kindheit kannte. Aus diesem Besuch erwuchs eine Freundschaft und alljährlich bin ich am .Glombigen’ bei Enderle zum Vesper. Inzwischen erlebe ich schon die dritte Generation, und der Kunde Max gehört fast schon zur Verwandtschaft.“ – (Zur Erläuterung des Worts „Kunde“: Geläufig ist es vor allem in der schwäbischen Mehrzahlform „Konda“ und hat hier die alte, aussterbende Bedeutung .Landfahrer, Bettler, Wohnsitzloser).

Als Kind, in den 30er Jahren, kam Ströbele auch öfters nach Ehingen, weil hier seine Großeltern Maria und Konrad Fauler lebten. Konrad war Maschinist in einem großen Betrieb an der „Fabrikstraße“, erinnert sich Ströbele („Fabrikstraße“ war der ursprüngliche Name der Adolffstraße; der „Betrieb“ war wohl die ehemalige Spinnerei). Gern erinnert sich Ströbele auch an seine Verwandte Anna Bausenhart, die jahrzehntelang auf dem Ehinger Rathaus arbeitete.

INFO: F. Ströbele, Max der Landstreicher…, 312 Seiten, fester Einband, 19.90 Euro. ISBN 3-87407-546-X, Silberburg-Verlag Tübingen

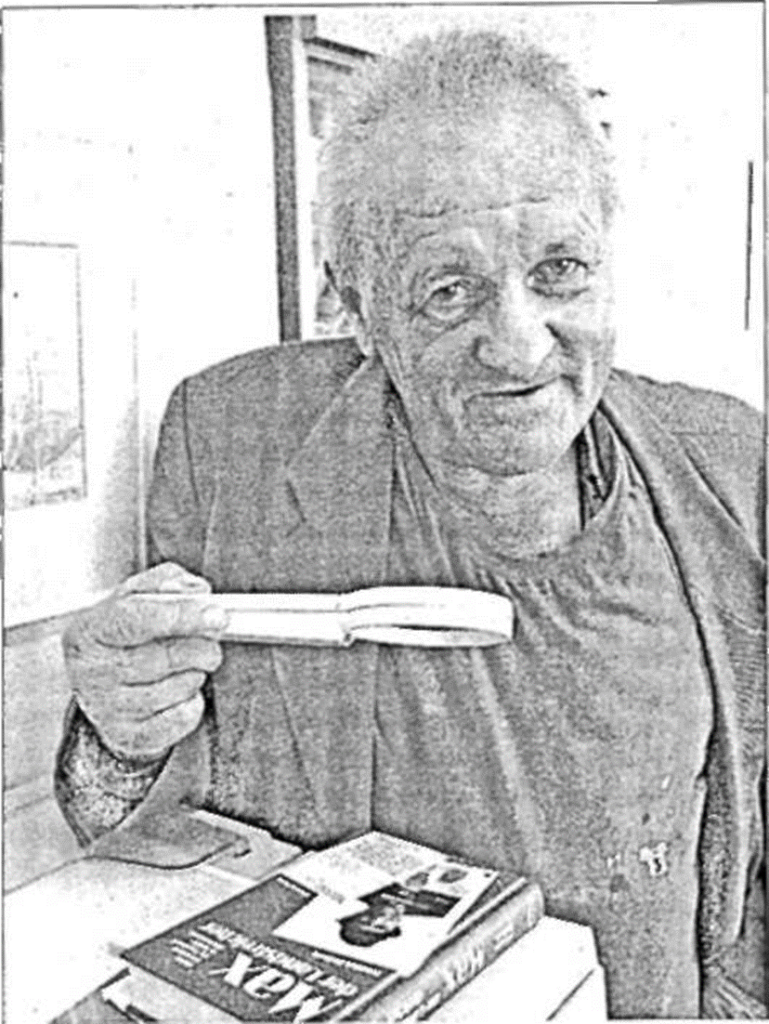

Unser Foto zeigt den sicher höchst seltenen Fall, dass ein echter Landfahrer den Kopf eines „getürkten“ Landfahrers, den von F. Ströbele, auf einem Buchtitel betrachtet (die hier besprochene Neuerscheinung aus dem Silberburg-Verlag). – Landfahrer Metzler, Anfang sechzig, kam kürzlich wieder – wie schon seit Jahrzehnten jedes Jahr mehrfach – ins Ehinger SZ-Gebäude hinterm Schlössle, vermutlich, weil er dort immer höflich und freundlich behandelt wurde, nicht anders als andere Besucher, die wesentlich besser angezogen sind. – Die Lupe hat Herr Metzler immer griffbereit in seiner Jacken- oder Hosentasche dabei. Mitte der 80er Jahre fragte Metzler bei einem seiner Besuche den Verfasser dieser Bildunterschrift: „Sagen Sie mal, der nette ältere Mann einen Stock tiefer ist nie mehr in seinem Zimmer; ist er tot?“ – vf: „Ja, der ist gestorben. Es war mein Vater“

Foto: vf

13.08.2003 | Auf dem Jakobsweg: Von Dettingen nach Santiago

DETTINGEN (vf) – Reinhard Preisler von hier ist kürzlich aus Santiago de Compostela zurückgekommen. Er hat den Pilgerweg dorthin in mehreren Etappen, über vier Jahre verteilt, zu Fuß zurückgelegt. Der praktizierende Katholik: Es tut gut, so von allem Alltag entfernt zu sein, es macht freier.

Eigentlich hat der seit kurzem Sechzigjährige sich selbst bis vor einigen Jahren so etwas noch gar nicht vorstellen können. Aber ein Altersgenosse, der selbst schon kleinere Strecken des Pilgerwegs zu Fuß und per Rad hinter sich gebracht hat, zeigte sich begeistert und steckte den Dettinger mit seiner Begeisterung an.

Reinhard Preisler ist in Ehingen aufgewachsen und leitete bis zum Vorruhestand vor drei Jahren die Instandhaltungswerkstatt der „Zellstoff“ (Sappi). Im Jahr 2000 unternahm er gewissermaßen einen Testlauf: Er wanderte von hier aus auf dem oberschwäbischen Jakobsweg bis nach Meersburg, eine eher gemütliche Fünf-Tage-Tour. Dann stand für ihn fest: Ich mache nächstes Jahr weiter.

Im folgenden Jahr absolvierte er an 25 Tagen ab Konstanz die Route durch die Schweiz bis nach Genf. Die Schweizer Jakobusgesellschaft hat die Strecke gut „ausgeschildert“, erzählt uns Preisler: Die verschiedensten Übernachtungsmöglichkeiten sind angeboten, auf Bauernhöfen, in Offizierskasinos, im Atomschutzbunker. Pro Nach werden fünf, sechs Franken verlangt, die zum Teil von den Empfängern weitergespendet werden.

In Genf bestieg Preisler den Zug zurück und blieb drei Wochen lang zu Hause; außerdem ist unserer Wanderer ja auch verheiratet. Dann packte er eine weitere Strecke unter die Füße, von Genf bis nach Le Puy im französischen Zentralmassiv. Im vergangenen Jahr folgte dann der Weg von Le Puy bis zu einem südfranzösischen St. Jean nahe Lourdes; dorthin führte den Dettinger Katholiken ein Abstecher. In diesem Jahr machte sich unser Gesprächspartner dann kurz nach Pfingsten auf den Weg, vom oben genannten St. Jean am Fuß der Pyrenäen aus, und benötigte dreißig Tage bis nach Santiago in Nordwestspanien. Nach zwei Tagen Rast dort marschierte er nochmals weiter bis zum westlichsten Punkt des Kontinents, am Atlantik, und reiste dann per Bus zurück. Am 23. Juli war er wohlbehalten wieder zuhause.

Den größten Teil des Weges legte Preisler allein zurück; es gibt auch Paare und kleine Gruppen auf dem „Camino“, dem „Weg“, aber Preisler zieht den SoloGang vor; er muss sich nach niemand richten.

Zur Vorbereitung gehört, dass man einiges zum Thema liest und mit anderen Jakobspilgern redet. Preisler hat einiges über den Jakobsweg gelesen. Was empfiehlt er? – Für den Gesamtweg den „Outdoor“-Wanderführer; „der ist handlich und kann in die Hosentasche gesteckt werden;“ „hervorragend für die französischen Wege“ ist „Via Podensis“ von Heinrich Wipper. Es gibt nicht nur Schönes auf der Tour: Ein früheres Knie-Leiden meldete sich wieder, „jeder hat so seine Bresten“, aber damit kam R. Preisler klar. – Es gibt auch sonst Unschönes: Einer Wanderergruppe wurden ausgerechnet bei der Rast in einem spanischen Kloster alle Rucksäcke gestohlen. Preisler hat gelernt: Wenn er sich in einer Herberge befindet, schütte er gleich den ganzen Rucksack-Inhalt auf seinem Bett aus; das ist dann kein Anreiz mehr zum Klauen. Das Wandern auf dem Jakobsweg ist nicht mehr so ungewöhnlich wie vielleicht vor zwanzig Jahren. Die Ehinger SZ hat in den letzten zehn, fünfzehn Jahren über Pilger aus Rißtissen und Obermarchtal und über Jakobsweg-Reiter aus Munderkingen berichtet. R. Preisler hat mitgekriegt, dass die Ehinger Dieter Siebert und Rösle Gräter, das Ehepaar Seifert aus Dettingen, die Ehepaare Mattenschlager und Rühle aus Ehingen bereits Teile des Wegs (oder den ganzen?) zurückgelegt haben. Wir fragten: Wenn man die ganze Strecke abgegangen ist, bleibt dann noch was? – Reinhard Preisler: Es gibt ja mehrere Touren, beispielsweise in Südfrankreich / Spanien die „Via tolosana“ (Toulouse-Weg, benannt nach einem Hauptort auf der Route, der Stadt Toulouse). „Da hätte ich schon noch Lust drauf.“ Ein Foto, das R. Preisler als Wanderer zeigt, hat unser Gesprächspartner nicht; fotografieren lassen wollte er sich auch nicht^ wir haben den Wunsch respektiert.

12.08.2003 | Ein Stück andere „Heimatgeschichte“

Eine aus Munderkingen stammende Gastwirtin, heute in San Diego / Kalifornien (zweite von rechts), flankiert von ihren zwei Schwestern, die in Deutschland blieben (ganz links die „Griesingerin“ und ganz rechts die „Waldseerin“), dazu eine Freundin, beim Plausch in einem Munderkinger Gasthaus. Foto: privat

MUNDERKINGEN (vf) – Gastwirt Kaspar hatte kürzlich weitgereisten Besuch, aus San Diego in Kalifornien. Es ergab sich ein Geschwistertreffen, von drei Schwestern, zwei in der schwäbischen Heimat lebend, eine in den USA. Ein Erinnerungsbild entstand; schließlich freut sich der Melber-Wirt über solchen besonderen Besuch. SZ-Mitarbeiter vf fragte nach und erfuhr: Von den sechs Kindern der Eltern Alvine und Raffael Edel (1902 – 1985 beziehungsweise 1902 – 1994) leben heute vier in den USA, die anderen in Griesingen beziehungsweise Waldsee. – Die Schwester aus San Diego war gerade zu Besuch bei ihren Schwestern, und da traf man sich dann auch in der einstigen Heimatstadt an der Donau. – Übrigens wird es dieses Jahr nochmals Edel-Besuch aus den USA in Munderkingen geben, bei einem Sippentreffen der Familien Edel. Alvine und Raffael Edel zogen sechs Kinder groß, Hedwig, Ernst, Maria, Frieda, Paula, Raffaela: Die sind heute zwischen 72 und 63., Jahren alt.

Dass vier dieser Kinder in die USA auswanderten, ist ein für Munderkingen fast typisch zu nennender Vorgang. Über das ganze 19. Jahrhundert und noch in den ersten sechzig Jahren des 20. Jahrhunderts versuchten junge, rührige Leute, der kleinstädtischen Enge und Not durch Auswanderung zu entgehen. Vor Jahrzehnten, als J. Traub den Örtlichen „Donauboten“ in Zusammenarbeit mit der Ehinger SZ herausgab, waren Berichte über Ausgewanderte und ihre Besuche in der alten Heimat ein wiederkehrendes Thema. Diese „Saite“ einer vorübergegangenen Zeit klingt hier nochmals an.

Vater Raffael verdiente sein kärgliches Brot in der Munderkinger Bürsten-,, Industrie“; er hatte seinen Beruf bei der Firma Locher gelernt, arbeitete lange in der Bürstenfabrik Selg und dann zum Schluss, vor dem Ruhestand mit 70, bei der Firma Mesch – alle Firmen existieren schon lange nicht mehr. Die Bürsten Tradition der Stadt hat sich auf eine sehr moderne Art in einer einzigen Firma erhalten, bei Hahl.

Tochter Raffaela hat ein gutes Gedächtnis. Sie erinnert sich: Ihr Vater war nicht einfach „Bürstenbinder“, eine Berufsbezeichnung, die Älteren heute vielleicht einfällt; nein, ihr Vater war „Bürstenholzzurichter“.

Vier von den sechs Kindern versuchten nach dem zweiten Weltkrieg ihr Glück jenseits des Großen Teichs. Erste Anlaufstation war jeweils New York. Von dort aus zogen zwei im Lauf von Jahrzehnten weiter bis in den tausende Kilometer entfernten Westen, eine bis San Diego in Kalifornien, wo sie heute mit Ehemann (aus Ehingen stammend) und Sohn ein stattliches Gasthaus mit dem stattlichen Namen „Kaiserhof“ führt. Drei der vier Ausgewanderten heirateten: Da taten sie sich mit ebenfalls aus Süddeutschland ausgewanderten Partnern zusammen. Ernst, der älteste der Auswanderer, lebt nach wie vor in New York. Er hatte bei Schuhmacher Laut in Munderkingen seinen Beruf erlernt und dann kurz vor der Auswanderung die Meisterprüfung abgelegt. In den USA arbeitete er in verschiedenen Jobs, leistete bei der US-Army den Militärdienst ab, was ihm erleichterte, Bürger zu werden, und arbeitete dann lange für eine staatliche Stelle zur Versorgung von Veteranen mit orthopädischen Schuhen. Maria, heute in Vati bei Denver / Colorado, war zuerst Dienstmädchen wie ihre anderen auswandernden Schwestern auch („m Amerikanisch zu lernen“), blieb dann weiter im Hotelfach und führte später ein Café; ihr Mann stammt aus Stuttgart. – Frieda lebt in New Jersey, nahe bei New York, und arbeitete jahrzehntelang in einem Haushalt. Ein in Nalbach lebender Abkömmling der Edel-Sippe, Anton Edel, gelernter Schneidermeister, Jahrgang 1937, bereitet für den Oktober ein Familientreffen vor. Er hat auch eine Website über die Edels ins Internet gestellt, mit einem familiengeschichtlichen Abriss und über tausend Namen, die mit den Munderkinger und Riedlinger Edel der letzten drei Jahrhunderte zu tun

haben.

16.07.2003 | Nachruf: Zum Tod von Wolfgang Rieger

UNTERMARCHTAL (vf) – Am vergangenen Freitagabend starb nach einer langen Leidenszeit Wolfgang Rieger von hier. Sein Wunsch war es, im Stillen, im Familienkreis, zur letzten Ruhe gebettet zu werden.

Rieger litt seit Jahren unter einer unheilbaren, fortschreitenden Lungenkrankheit, die einen schlimmen Erstickungstod befürchten ließ, ein Vorgang, der ihm am Ende seines Lebens aufgrund eines eintägigen Komas erspart blieb. Auch für seine Angehörigen war dieser Umstand ein kleiner Trost in ihrem Schmerz. – Seit Monaten, gar Jahren lebte Wolfgang Rieger zuhause, fast bewegungsunfähig, seit letztem Jahr nur noch mit Hilfe von Beatmungsgeräten.

Rieger hatte jahrzehntelang im Büro eines Ulmer Großbetriebs gearbeitet. Im vorzeitigen Ruhestand konnte er sich verstärkt seinen heimatgeschichtlichen Interessen zuwenden. Gerne kam er immer wieder und über Jahrzehnte (!) hin mit den Ergebnissen vieler fleißiger, stiller tag- und nächtlicher Stunden zur Ehinger Schwäbischen Zeitung, weil er hier jemand fand, der sich mit Freundlichkeit, Interesse und Sorgfalt um eine gute Präsentation seiner Forschungsarbeit bemühte. Bis zuletzt behielt er sein heimatkundliches Interesse bei und brachte immer wieder Ergebnisse dieser Arbeit zur Ehinger Heimatzeitung, deren – unübliches – Engagement er schätzte. Der Untermarchtaler Heimatforscher und der Ehinger Publizist ergänzten sich. Erst vor kurzem hatte Wolfgang Rieger uns einen Text über das Handwerk in seiner Heimatgemeinde Untermarchtal zukommen lassen und erlebte auch noch seine Veröffentlichung in einer unserer jüngeren Sonntagszeitungsausgaben. Nun hat ihm der Tod die „Feder“ aus der Hand genommen und hat auch sein jahreslanges Engagement für das Kalkofenmuseum (gemeinsam mit dem Schwäbischen Heimatbund) beendet. Seiner Gattin und seinen beiden – erwachsenen – Kindern wendet sich die Anteilnahme der Mitbürger zu. – Zu wünschen ist, dass das Archiv heimatgeschichtlicher Erkenntnisse, das Rieger in jahrzehntelanger Arbeit zusammengetragen hat, nun im Interesse der Öffentlichkeit weiterhin aufbewahrt wird.