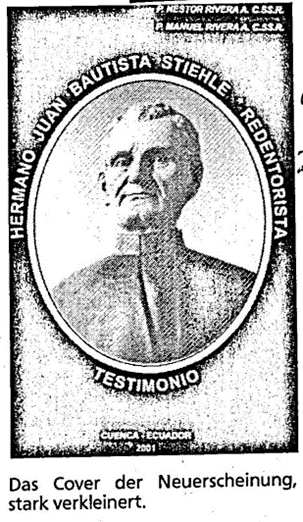

DÄCHINGEN / CUENCA (vf) – Die südamerikanische Mitarbeiterin der Stiehle-Fördergemeinschaft, Rosa Dunia, ist derzeit in Dächingen zu Besuch. Sie hat einige der achthundert Exemplare eines aktuell in Cuenca erschienenen neuen Buchs über Johann Baptist Stiehle (1829 – 1899) mitgebracht. Das Buch wurde von zwei Mitgliedern jenes Ordens verfasst, dem auch der Ordensbruder und Bau-Fachmann J. B. Stiehle angehörte: Pater Nestor und Pater Manuel Rivera, zwei Brüder, haben ein Testimonio“, ein Zeugnis (im Sinn von Bezeugung) der Arbeit und des heiligmäßigen Lebens von „Hermano Juan Bautista Stiehle Redentorista“ verfasst und in Cuenca drucken lassen. Die Drucklegung wurde von der Stiehle-Fördergemeinschaft finanziell unterstützt.

Pater Nestor aus Cuenca hat schon vor längerem eine Geschichte des Redemptoristen Ordens im 19. und 20. Jahrhundert in Ecuador verfasst; er war auch vor zwei Jahren längere Zeit in Dächingen, um sich mit Lebenszeugnissen des Ordensmitglieds J. B. Stiehle vertrauter zu machen; er hat in Ordensniederlassungen und -archiven in Frankreich und Italien auf den Spuren Stiehles geforscht, einiges bis dato nicht Bekannte zu Tage gefördert und in dem jetzt vorliegenden Buch festgehalten.

Für die Lebensbeschreibung konnten die beiden Patres auf deutschsprachige Zeitungs- und Buch Veröffentlichungen über Stiehle zurückgreifen und vor allem auf die vielen Briefe Stiehles an seine oberschwäbischen Verwandten. Die in Trailfingen bei Münsingen ein Übersetzungsbüro betreibende gebürtige Spanierin Carmen Krüger hat die vielen Briefe Stiehles, die aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts überkommen sind, aus der bisher mehrheitlich handschriftlichen Übertragung Franz Holzmanns mit dem Computer erfasst und ins Spanische übersetzt. Diese Briefe sind also jetzt auch in elektronischer Form archiviert, sie können ausgedruckt und insbesondere als Buch gedruckt werden.

Wie in der Ehinger Schwäbischen Zeitung schon früher dargelegt, ist es erstaunlich, wie viele Stiehle-Briefe aus dem lothringischen Kloster Teterchen und aus Cuenca/Ecuador in oberschwäbischen Bauernhäusern aufbewahrt wurden, über ein Jahrhundert und länger – bis sich der Dächinger Franz Holzmann zu Beginn der 80er Jahre auf die systematische Suche nach diesen Briefen machte, sie zusammentrug, ordnete und sie aus der altertümlichen Schreibweise und der meist winzig kleinen Handschrift Stiehles in unsere heutige Schreibschrift übertrug.

Wertere Briefe aus dem 19. Jahrhundert „aufgetaucht“

Erst in letzter Zeit wurden zwei weitere Briefe Stiehles „entdeckt“: Einer war in einem Haus in Schussenried aufbewahrt worden. Ein weiterer befand sich im Nachlass einer verstorbenen Dächingerin. Im einen der beiden Briefe schildert Bruder Johannes den oberschwäbischen Verwandten seine Reise an die französische Westküste zum Atlantikhafen Saint Nazaire nahe der Loire-Mündung, von wo aus sich Stiehle in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts nach Südamerika einschiffte. Zum zeitgeschichtlichen Hintergrund dieser Reise ohne Wiederkehr: Die kulturkämpferische deutsche Reichsregierung hatte nach dem siegreichen Krieg gegen Frankreich 1870/71 die meisten Orden aus den eroberten Gebieten Elsass und Lothringen verjagt; in Teterchen/Lothringen hatte Bruder Johannes bis dahin in einer Ordensniederlassung gelebt und gearbeitet; einer der Staaten, die damals Redemptoristen aufnahmen, war Ecuador, und so kam es, dass in der Folge zahlreiche Mitglieder des Ordens von Frankreich nach Südamerika auswanderten. Der andere der beiden hier erwähnten „neuen“ Briefe ähnelt bereits bekannten: Dem Ordensmann war der jähe Tod eines Verwandten mitgeteilt worden; Bruder Johannes versuchte zu trösten.

Die 150-seitige Neuerscheinung in spanischer Sprache ist reichlich bebildert, mit Fotos von Bauwerken, die Bruder Stiehle geplant hat (bekanntlich nicht nur Kirchen, sondern auch Brücken und weltliche Gebäude). Das Buch enthält Fotos vom Inneren der Pfarrkirche Altsteußlingen und von dem Taufbecken, mit dessen Wasser wahrscheinlich Stiehle getauft wurde, und ein Foto des Elternhauses von Tiberius Stiehle in Untermarchtal.

Die Neuerscheinung erhält auch die ins Spanische übersetzte Erinnerung der Reutener Franziskanerin Sodalis Holzmann, einer Tante von Franz Holzmann, die 92 Jahre alt wurde und im hohen Alter ihrem Neffen erzählte, was sich in mündlicher Überlieferung innerhalb der Stiehle-Sippe an Erinnerungen über Bruder Johannes erhalten hatte.

Die Absicht der Autoren war eine traditionell religiöse: ein Vorbild christlichen Lebens vorzustellen und zu würdigen. So heißt es im Vorwort unter anderem über Bruder Johannes: Die vielen schmerzhaften Krankheiten, die den fragilen Organismus (Stiehles sc.) bedrückten, die tägliche Arbeit unter schwierigen Bedingungen, die genaue und heldenhafte Erfüllung der Pflichten eines Ordensmannes, die tief empfundene Trennung von seiner Familie machten aus seinem Leben ein beständiges Opfer, ja ein echtes Martyrium. Zitiert wird in der Einleitung auch die im Ordensregister 1899 lateinisch festgehaltene Nachricht vom Tod Stiehles, mit dem würdigenden Satz: Hominum memoria perit cum sonitu; sanctorum memoria in aeternum manet. – Das Gedächtnis unter Mensehen verklingt wie ein Ton, das Gedächtnis der Heiligen bleibet in Ewigkeit. Auf einen längeren Zeitraum betrachtet, möchte das Buch der beiden Cuencaner Patres sicher ein Beitrag zur offiziellen, Würdigung Stiehles durch die katholische Kirche sein.