MADAGASKAR / RINGINGEN (hei / vf) – Der 25-jährige Schreiner Johannes Maucher aus Ringingen arbeitet derzeit als Praktikant in einer madagassischen Ordensschule. Ende Juni wird er zurückkehren. Der Kontakt entstand, als der Ringinger Diakon Karl Geiger vor einigen Monaten Besuch aus Madagaskar erhielt.

Bekanntlich sammelt Geiger seit Jahren Spenden für eine Ordensschule in Antsirabe im Hochland der Tropeninsel Madagaskar. Die Leiterin der Schule, Schwester Victorine Razafiorisoa vom Orden der Salettinerinnen, besuchte im Winter die Ordenszentrale in La Salette / Frankreich und auch die Ringinger Familie Geiger, die seit Jahren die Schule unterstützt. Karl Geigers herzliche und glaubwürdige Art hat ihm in diesen Jahren geholfen, die Herzen vieler Menschen in Deutschland für seine Bitten zu öffnen. Die Ehinger Schwäbische Zeitung hat über die Spendenaktion des Öfteren berichtet.

Fast so ungewöhnlich wie die Hilfsaktion für die Schule in Antsirabe ist das Zustandekommen unseres Berichtes. Er wurde uns aus Madagaskar übersandt, von einem 44-jährigen deutschen Journalisten aus der Pfalz, der seit drei Jahren auf Madagaskar lebt und sich mit diesem totalen Wechsel seiner Lebensumstände einen Lebenswunsch erfüllt.

Einige Angaben zu Johannes Maucher. Der heute 25-Jahrige besuchte in Ringingen die Grund- und in Ehingen die Realschule; er lernte seinen Beruf in der Ringinger Schreinerei Sebald, leistete in der Stiftung Liebenau bei Ravensburg seinen Zivildienst in einer Wohngruppe für geistig Schwerbehinderte ab, erlangte die Fachhochschulreife, arbeitete als Schreinergeselle in Neu-Ulm, studierte drei Semester Design in Furtwangen / Schwarzwald und hat sich jetzt entschieden, seine beruflichen Fähigkeiten als Lehrer einzusetzen; schon in Ringingen leitete er eine Kindergruppe der katholischen Landjugend. – An den Menschen in Madagaskar gefällt Maucher deren herzliche, offene Art, trotz aller realen Armut. – Den Kontakt nach Deutschland hält Maucher per e-mail aufrecht. Am ehesten vermisst er in Antsirabe Tageszeitungen mit Informationen über zuhause und anderswo; die abgelegene Lage von Antsirabe auf einer armen, verkehrsmäßig wenig erschlossenen Insel im Indischen Ozean bedingt, dass er dort kaum aktuelle ausländische Zeitungen kaufen kann.

An der Ordensschule in Antsirabe, dem “College Sainte Therese“, wo nun auch Johannes Maucher versucht, dienlich zu sein, werden rund 1600 Mädchen und Jungen von drei bis 16 Jahren unterrichtet. Eines der wichtigen Elemente der „Geschwisterhilfe“ von Karl Geiger ist die Mitfinanzierung einer Schulspeisung: Viele Kinder könnten die Schule in Antsirabe nicht besuchen, wenn ihnen dort nicht ein einfaches Essen gereicht würde, die’ Eltern haben das Geld nicht und wohnen meist weit von der Schule entfernt.

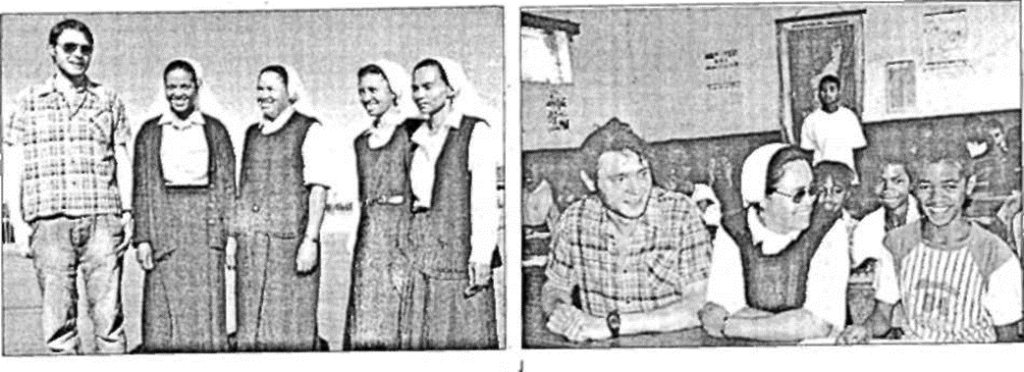

Praktikant Johannes Maucher mit den Salettiner-Schwestern Claire, Victorine, Marie-Jo und Nadette auf dem Schulgelände in Antsirabe . Maucher und Schwester Victorine drücken im College kurzzeitig die Schulbank – zur Erheiterung der eigentlichen Schüler. Fotos: Heimer

Karl Geiger hat bekanntlich die Schule bereits zweimal besucht: 1999 und 2001. Die ersten Kontakte zur Salettiner-Mission knüpfte er bereits vor über zwanzig Jahren, bei Pilgerfahren nach Frankreich, „in Gesprächen mit Schwester Victorine, so Geiger, „wurde mir bewusst, dass ich mehr tun muss als nur selbst zu spenden.“ – 1998 gründete Geiger die „Geschwisterhilfe für Madagaskar“, die inzwischen in großartigem Umfang Geld- und Sachspenden auf den Weg nach Madagaskar brachte. Der erste Container, mit dem Spenden transportiert wurden, dient heute als Reis-Lager für die Schule. – Der zweite Container soll, so Karl Geiger, vor allem Medikamente und ärztliche Instrumente im Wert von 18.000 Euro enthalten. Mediziner in Madagaskar haben eine Wunschliste erstellt. Geiger hofft auch, dreißig bis vierzig Computer zusammenzukriegen, die er an das College und eine benachbarte katholische Hochschule schicken möchte. Geiger: „Ich weiß noch nicht, wie ich das alles zusammenbringen soll, aber mit Gottes Hilfe wird es irgendwie gehen“.

In Ringingen selbst sammelt Geiger keine Spenden, da von hier aus bereits ein aus Ringingen stammender Missionar in Südafrika unterstützt wird.

Von Rheinland-Pfalz nach Madagaskar

Die Fotos und viele der hier verwendeten Informationen übermittelte der Ehinger Schwäbischen Zeitung Klaus Heimer aus Antananarivo auf Madagaskar. Der 44-Jährige stammt aus Bad Sobernheim in Rheinland-Pfalz und arbeitete dort zwanzig Jahre bei einer Tageszeitung als Redakteur und Redaktionsleiter. Er wollte aber schon immer, schreibt er, „mit vierzig was Neues machen’. Seit 1985 reiste er immer wieder auf seine „persönliche Trauminsel Madagaskar, später auch als Reiseleiter“. Vor drei Jahren nun hat er seinen Beruf in Deutschland an den Nagel gehängt und lebt auf der Insel als Fotograf, Journalist und Reiseleiter, vor einem Jahr gründete er eine „klitzekleine Presse- und Touristikagentur“, „pro Madagaskar Sari“, und versucht so, sich „über Wasser zu halten, – ist auf einer Insel sehr wichtig!)!“ – Bis vor kurzem war er ledig, an dem Tag, an dem er uns seinen Bericht zumailte, verlobte er sich. Heimer „will nicht mehr zurück nach Deutschland. Aber keine Sorge, ich werde dort nicht polizeilich gesucht.“

Mit der postalischen Beförderung von dort nach Deutschland scheint es nicht zum Besten bestellt; die Fotos gelangten nach Deutschland mit Hilfe eines Touristen. – Eine andere, weniger schöne Seite der schönen Insel, so Heimer: Im Süden sind hunderttausende Menschen vom Hungertod bedroht.

INFO: Madagaskar ist 1580 Kilometer lang und 580 Kilometer breit, die Fläche: 587.000 Quadratkilometer (zum Vergleich: die heutige Bundesrepublik umfasst nur 357.000 Quadratkilometer). Madagaskar hat 14 Millionen Einwohner, Deutschland 82. Von 1885 bis 1960 war das Land französische Kolonie.