DÄCHINGEN / CUENCA (vf) – Franz Holzmann ist von seiner jüngsten Ecuador-Reise zurück. Auch diesmal gibt es wieder viel zu erzählen, vor allem von der sinnvollen Arbeit der mit Spenden aus Deutschland unterstützten Stiehle-Fördervereinigung in Cuenca und Umgebung.

Ein besonderes Ereignis war die Einweihung und Benennung einer deutschen Schule in Cuenca nach dem aus Dächingen stammenden Ordensbruder und Baumeister Johannes Baptista (Juan Bautista) Stiehle. Darüber berichtete für die SZ Ehingen bereits ihr Mitarbeiter Kurt Efinger, der für einige Wochen Franz Holzmann auf seiner Tour begleitete. – Inzwischen ist aber auch F. Holzmann zurück. Die SZ fragte den früheren Dächinger Ortsvorsteher, Stiehle-Forscher und Fördervereinsgründer Holzmann nach weiteren Erlebnissen. Und da gibt es schon zu erzählen.

Das wichtigste für Holzmann war wohl mitzuerleben, wie die beiden Cuencaner Angestellten des Fördervereins arbeiten. Die beiden Frauen verwenden nicht nur die aus Deutschland seit Jahren schon eintreffenden Spendengelder, sondern tun auch viel in Cuenca selbst, um mit von dort gespendeten Geldern und Materialien sinnvoll zu arbeiten, vor allem: die Not in den sehr ärmlichen Gebirgsgegenden um Cuenca zu lindern. Abgesehen von der Unterstützung bedürftiger Schüler in Cuenca arbeiten die beiden Frauen auch in dörflichen Anden-Regionen zum Teil in größerer Entfernung von Cuenca. Sie besuchen Gebirgsdörfer, die oft nur noch von älteren Leuten und Müttern mit Kindern bewohnt werden. Die Männer sind abgewandert, um in den großen Städten, teils an der Küste des Landes, Arbeit zu finden und auf diese Art dann ihre Angehörigen zuhause unterstützen zu können.

Die beiden Mitarbeiterinnen der Fördergemeinschaft fahren immer wieder mit einem schwer mit Grundnahrungsmitteln beladenen Auto in die Bergregionen, am Straßen, die oft diesen Namen kaum

verdienen, und geben dann die Nahrungsmittel zu verbilligten Preisen ab. Zugleich versammeln sie die Frauen mit ihren Kindern um sich, um ihnen für den Alltag nützliche Informationen zu geben. Auch religiöse Unterweisung fließt ein; es handelt sich um Gegenden mit Menschen, die zwar dem Namen nach katholisch sind, aber oft wenig von Glaubensinhalten wissen, die aber andererseits, so der Eindruck von Franz Holzmann, gerne mehr vom Christentum hören. Während der Cuenca-Zeit Holzmanns war Advent und Weihnachten; der Dächinger erlebte mit, wie in einem Fall fünf Kinder zu einer religiösen Feier kamen, die von den beiden Stiehle-Fundacion-Mitarbeiterinnen organisiert wurden. Die Menschen hatten lange Wege von zu Hause und dann wieder nach Hause zu Fuß zurückzulegen. Bei der Feier konnten die beiden Fundacion-Mitarbeiterinnen auch die anwesenden Kinder mit kleinen, bescheidenen Geschenken bescheren und erfreuen. – Für Franz Holzmann war der Vorgang ein eindrückliches Erlebnis, dass die deutschen Spendengelder sinnvoll angewendet werden.

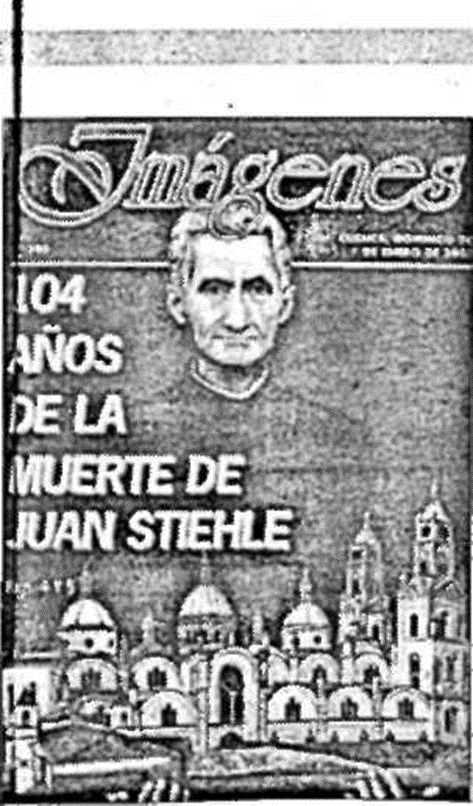

Auch in Sachen Stiehle-Geschichte ergab sich einiges Neue. So besuchte Holzmann eine Wallfahrtskirche in Biblian, deren Bau in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von J. B. Stiehle geplant worden war. Bei dieser Reise konnte er zusätzliche Belege für die Richtigkeit dieser Zuschreibung auftun. Unter anderem fand Holzmann auch einen aus Holz hergestellten Altartisch vor, der mit Sicherheit Stiehles Hand zuzuschreiben ist. Erkenntnisse zur Biographie und zur Arbeit von Bruder Johannes fand Holzmann auch, indem er Orte aufsuchte, deren Namen in der ersten gedruckten Lebensbeschreibung Stiehles auftauchen, verfasst von seinem Ordenskollegen Georg Kaiser; diese Biographie erschien erstmals vor hundert Jahren in den USA auf Latein und einige Jahre später auf im Druckhaus Feger in Ehingen. Obwohl es kein runder Geburtstag ist, feierte eine große Cuencaer Tageszeitung den 104. Todestag von Johannes Stiehle in ihrer Wochenende-Beilage mit einem Din-a-Vier-Seiten großen farbigen Aufmacher-Foto. Verwendet wurde dafür ein Bild, das ein Cuencaer Maler vor Jahren angefertigt hat und das das Hauptbauwerk Stiehles, den erdbebensicheren Dom von Cuenca, eine der größten Kirchen Südamerikas, mit seinem Planer zeigt. Der Maler ließ sich von mittelalterlichen europäischen Darstellungen inspirieren: Diese zeigen dann aber nicht den Architekten, sondern den Stifter einer Kirche, ein Modell des Doms auf den Händen tragend. Eine Kopie des Bildes befindet sich in der Stiehle-Gedenkstube in Dächingen.