EHINGEN (vf) – In der Ehinger SZ- Redaktion ging am Mittwoch eine Postkarte aus Südkorea ein abgeschickt von Zvetko Presern (üblicherweise: Tuchergasse Ehingen). Adressat: die SZ und ihr Sport-Fachmann Hans Aierstok. Genau seit Mittwochmorgen ist Presern von der Reise um die halbe Erdkugel zurück. Die SZ-Redaktion bat ihn um einen Besuch; daraufhin erzählte er uns gestern einige Erlebnisse.

Presern ist 62 Jahre alt, lebt seit 32 Jahren die meiste Zeit des Jahres in Ehingen, arbeitet bei Liebherr, ist Fußball-Fan und stammt aus der zweitgrößten slowenischen Stadt Maribor. Über ein slowenisches Reisebüro buchte er vor Monaten eine Flugreise nach Korea. Er war dort einer von 2.400 Slowenen, die der Nationalmannschaft ihres Heimatlandes vor Ort die Daumen drückten und in den Weltmeisterschaft-Arenen über deren Torchancen jubelten. Presern hatte sogar die Gelegenheit, einige Nächte im gleichen Hotel wie die Fußball-Stars seines Heimatlandes zu nächtigen; er hatte Kontakt mit dem Trainer der Nationalmannschaft und auch, eher zufällig, mit Bundesligaspieler Alexander Knauss. – Der slowenische Nationaltrainer Srecko Latanec war früher Libero beim VfB Stuttgart. – Solche Leute treffen – das ist natürlich ein Highlight im Leben eines Mannes, der in seiner Freizeit viel mit der wichtigsten Nebensache der Welt zu tun hatte: Schließlich trainierte er in Ehingen vor bereits dreißig Jahren Fußballer seines damals noch Jugoslawien heißenden Heimatstaates, die Mannschaft „Mladost” („Jugend”). Später betreute Presern die Fußballer des damaligen jugoslawischen Clubs „29. November” (mit Sitz im einstigen „Württemberger Hof” am Ehinger Bahnhof) und seit x Jahren berichtet Presern regelmäßig über Fußballereignisse in Deutschland an kroatische Sportzeitungen, seit einigen Jahren über die Spiele des kroatischen Fußballclubs Ehingen („KSC”). Die kroatische Sportzeitung mit Sitz in Zagreb ist wegen ihrer KSC-Berichte auch in Ehingen abonniert.

Zvetko war zwei Wochen lang, vom 31. Mai bis 14. Juni, im Weltmeisterschaftsland Korea, dann noch einige Tage in der alten Heimat. Inzwischen sind wohl die meisten seiner weltmeisterschaftsreisenden Landsleute wieder in ihrer Heimat oder in ihren Ersatz-Heimatländern. Sie sind sicher traurig, dass es die slowenische Mannschaft bei der Meisterschaft nicht weiter brachte, aber sie sind auch glücklich über die miterlebten Spiele und insbesondere, so Presern im Gespräch mit der Ehinger SZ, über die unwahrscheinliche Gastfreundschaft der Koreaner.

Imponierend waren für Presern auch die Reisen, die er während der zwei Wochen in Korea unternahm. Dazu gehörte beispielsweise eine sechsstündige Schifffahrt auf eine große, dem koreanischen Festland vorgelagerte Insel, auf der eines der Spiele stattfand, die Besichtigung von historisch und religiös bedeutsamen Orten Südkoreas, der Kontakt mit den freundlichen Menschen über alle Sprachgrenzen hinweg und natürlich die Gemeinschaft mit den slowenischen Nationalmannschafts-Anhängern. Presern hielt sich hauptsächlich an zwei Orten mit Weltmeisterschaftsspielen auf, Orten, die sonst kein Mensch bei uns kennt, auch wenn es Millionenstädte sind, aber die in den letzten Wochen im Munde aller Fußballfans waren.

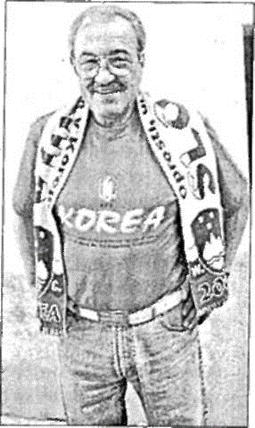

Presern hat außer Fotos und Erinnerungen einige landestypische Souvenirs mitgebracht – und zum Teil schon wieder verschenkt. Unter anderem trug er als Fan eine Mütze mit einem slowenischen Nationalsymbol, dem Berg Triglav, und ein Hemd mit den Portraits der slowenischen Nationalmannschaftsspieler. Der slowenische Fußballverband hatte derlei schon der Heimat vorbereitet und nach Korea transportieren lassen.

Eine Beobachtung am Rande: Slowenen sind sprachbegabt. Die Berichte über Ehinger KSC-Spiele muss Presern auf Kroatisch verfassen, aber das hat er gelernt als einer, der im Vielvölkerstaat Jugoslawien mit der damaligen Staatssprache „Serbokroatisch” aufwuchs.

Was vielleicht nicht einmal mehr alle Fußballfans hierherum wissen: Es gab in Baden-Württemberg früher sogar eine eigene jugoslawische Liga. Durch die Re-Nationalisierung des Balkan-Staates wurde diese sicher gute, in gewissem Sinn übernationale Einrichtung beendet. Wer war oder ist noch in Korea oder Japan? Die Ehinger SZ dankt nochmals für den Kartengruß und fragt: Kennt jemand weitere Leute aus dem Raum Ehingen, »die Fußball-Weltmeisterschaftsspiele des Jahres 2002 persönlich erlebten oder noch erleben?

Auf unsere Bitte stellte sich Z. Presern mit der Fan-Montur zum Bildle parat. Auf einem seiner T- Shirts sind die drei slowenischen Spiele (gegen Spanien, Südafrika und Paraguay) samt Ort und Datum zu lesen